農業經營

近幾年雖然隨著政府參與相關國際經貿組織的增加,以及農業新南向等政策的推展,農產品出口市場大幅朝向多元化目標邁進,但因臺灣仍存在長程貯運到貨品質不穩定的狀況,此問題若不能具體解決,僅具備優質生產技術,臺灣農產品的國際競爭力將無法有效提升。

近期網路上出現的吸睛關鍵字「帥哥番茄」,源自臺南市鹽水區,為小明番茄的暱稱。鹽水區屬於「鹽分地帶」,土壤鹽鹼性高,不利於植株生長,但小明番茄卻突破重圍,成為鹽分地上炙手可熱的新星。

自2003年世界衛生組織所設立的國際癌症研究總署宣布檳榔為第一級人類致癌物,除了檳榔的添加物質會致癌,單純檳榔子亦會致癌。

山藥在全世界品種超過600種,普遍生長於熱帶及亞熱帶地區,主要作為食用種的有50餘種,對印度許多農村和部落社區而言占有重要地位。臺灣山藥的主要產地為南投、彰化與新北,其中以南投的栽培面積最大。由於山藥種類繁多,國內栽培面積較大的種類分別為台農1號、台農2號、花蓮3號、紅肉山藥及刺薯等,分別隸屬於大薯、紫田薯、家山藥、基隆山藥等不同物種。本篇將綜合評析目前國內外的山藥市場,並針對亞紐澳地區的山藥產品及市場趨勢做探討分析。

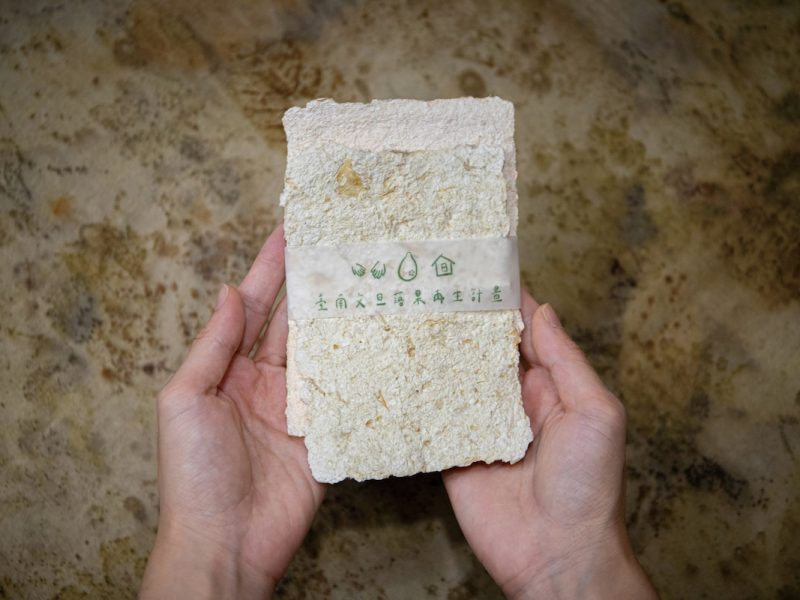

每當食安議題浮上媒體版面,食農教育往往是大家思索如何解決問題的一個可能。

而在許多農食研究(Agro-Food Studies)的討論中,食農教育日益受到重視的其中一個原因,便是現代社會人們對於食物,以及「從產地到餐桌」的疏離與陌生。

走進保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社(以下簡稱永信合作社),員工正忙著將一粒粒綠色果實放入機器中榨汁,空氣中滿是濃郁的柑橘香。這顆外型有些類似金桔、味道酸中帶苦又些許像檸檬的水果叫做「臺灣香檬」,又稱為「扁實檸檬」,它作為養生飲品從日本紅回臺灣,其實是不折不扣的臺灣原生種。

在臺灣,香檬1年有3次產期,以夏季(7~10月)為主,多以合作社與食品公司的契作模式收取鮮果進行榨汁,作為食品飲料加工的原料。目前國內仍以果汁形式為市場交易主流,鮮少以鮮果形式於市場流通。香檬富含類黃酮化合物如川陳皮素(nobiletin)、橘皮素(tangeretin)、辛弗林(synephrine)、萜類(terpene)等,具有抗氧化、抗發炎、防止雌激素缺乏導致的骨質流失等生理活性,在日本受消費大眾熟悉喜愛,在亞太地區已逐漸發展為機能性產品的潛力素材。

臺灣在1988年制定法條保障,並於2018年完成第五次修正,《植物品種及種苗法》第一條即載明:「為保護植物品種之權利,促進品種改良,並實施種苗管理,以增進農民利益及促進農業發展,特製定本法。」本法公布施行已超過30年有餘,筆者服務於蔬菜與果樹品種檢定技術統籌單位,將執行經驗撰寫於本文。

農委會桃園區農業改良場針對水稻的育種目標以早熟、產量穩定,且在穀粒充實期間遇到35℃左右的高溫, 尚可確保白米外觀透亮的方向進行。新育成的水稻品種「桃園5號」即在此目標下誕生,配合當前農糧政策適度調整耕作制度,推廣延後插秧,分散整區同時整地用水的壓力。

近來隨著消費者健康意識抬頭,天然無添加、草本植萃的保健食飲品與外用品的需求也漸漸增加。根據Grand View Research市場報告,直至2025年,國際餘甘子萃取物的市場規模預期將上升至約490美元,年複合成長率為4.9%。本篇評析綜合國內外餘甘子市場的產業資訊,針對亞紐澳地區餘甘子產品及市場趨勢進行探討。

2020年是人類歷史上值得被記錄的一年。隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,又稱武漢肺炎)疫情在全球各地的升溫與蔓延,對人類生活諸多層面及各產業的衝擊也越來越嚴峻。就疫情下的農政議題來看,農業產銷的穩定與否扮演了安定民心的重要角色。

世界衛生組織(WHO)於2020年3月11日宣布嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,又稱武漢肺炎)為全球大流行病,衛生部門同時提出社會隔離、邊境關閉、旅行和出遊禁令、留在家中、戴上口罩、篩檢體溫、遏制擁擠等建議。如今諸多國家繼續採取隔離和禁止旅行,對全球經濟、政治、社會、文化皆產生重大影響,其中以旅行活動和旅遊業受創最深。

約有9成以上農友並未受過果樹栽培管理的相關訓練。近年網路資源成為大多青農的學習管道,可惜少有農友探究網路上的整枝修剪技術是否合宜,常見片面見解的經驗分享,或只知其一不知其二,反而造成永久性損傷。因此筆者彙整近年來觀察到的管理方式,並推薦簡單的改善方法,期能供農友作管理果園時參考。

本篇就抗旱解澇設計工法和走訪許多地方收集而來的照片,提供實例說明如何善用梯田緩坡整地,以及水道分流、導引排放的方式,達到水土保持與方便管理之效益,並介紹旱季節水灌溉的方法,讓有需要新闢坡地果園的農友參考規畫。

為了減少食材從產地送到消費者手上的運送過程中,消耗汽油產生二氧化碳所造成的環境負擔(即為碳足跡),臺灣與日本透過推廣在地生產、在地消費的「地產地消」,實踐減少碳足跡之目的已行之有年。這幾年,在此概念之下又延伸出「食材應該在產地做成食物來食用」的想法,這便是「地產地食」最根本的精神。