農業經營

接手星源茶園的劉景源,種茶之餘,同時發展多樣性的體驗經濟與產品,也積極參加國內外旅展,另闢蹊徑每年能夠接待數千名國際觀光客,行銷與生產並重、活力十足的他,為自家茶園開創活力新生機。

當農業遇上教育,會擦出什麼火花?農業部桃園區農業改良場近來推動食農教育計畫,串聯研究員、教師與營養師攜手將農業技術帶入校園,引導孩子們從實作中認識土地、食物與農業,讓他們在解決問題中學會觀察、尋找答案,看見食農教育最動人的價值。

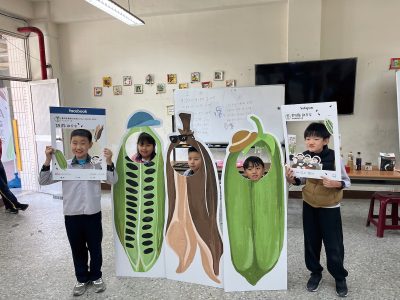

當農業走進教育第一線,有更多無限想像的可能!在農業部臺南區農業改良場團隊的努力下,食農教育不再只是課本上的知識,而是從土地出發的學習行動。以在地作物胡麻為起點,透過有趣的教具教材,引導孩子透過動手實作,從觀察到探索、從提問到解答,逐步理解食物背後的農業知識與生活智慧,開啟「飲食與土地」之間最根本的連結。

在臺灣,土地不只是生存的空間,更像是一本書,記錄著人與自然的共生記憶。許多原住民族地名,源於植物的名字——那是族人對環境的理解、使用與情感的映照,當他們以植物為地方命名時,也替這份土地記憶留下與當地植物連結的註腳。

日本與臺灣同樣面臨農村人口高齡化、農業就業人口逐年銳減的困境,導致農業缺工問題日益嚴峻。根據農林水產省統計,日本基幹的農業從事者人數逐年減少,至2024年僅約111.4萬人,平均年齡為69.2歲。為維持農業的穩定生產,引進外籍勞動力已成為重要的因應措施。日本的「特定技能制度」相關政策,以及在長野縣、北海道等地施行的情況,皆臺灣值得借鏡,精進國內政策。

每逢秋季,楓葉顏色轉為黃、橙、紅,上山甚至出國賞楓成為許多民眾秋季必定安排的行程。主要生長在溫帶或高山地區的楓樹(Acer spp.),對於亞熱帶的臺灣民眾而言,仍是有機會在日常生活中就近觀賞、栽培的植物,雖然難以形成像楓樹林那般整片火紅的壯觀景緻,但楓樹枝幹的柔美姿態,以及隨季節變化多端的葉片顏色,仍可以為生活增添獨特的氣質與氛圍。

豪雨過後的福岡炎夏,農園裡只剩下蟲鳴與灌溉溪流的潺潺聲。然而,就在這一片寧靜之中,你依稀可以聽見幾段搖滾樂和弦從工房裡流瀉而出。那聲音的來源是中村拓真,爽風農園的主人,同時也是一名搖滾樂手。

農田水利事業為農業基礎設施之一環,為確保糧食安全及農業永續,促進農田水利事業發展,健全農田水利設施之興建、維護及管理,以穩定供應農業發展所需之灌溉用水及擴大灌溉服務,農業部農田水利署(以下簡稱農水署)需籌措農田水利事業經費,以辦理農田水利事業及維護灌溉管理組織之營運。

若您參加過魯凱族的婚宴,一定會讚嘆繽紛多彩且充滿文化裝飾的新人和伴娘的服飾裝扮,魯凱族與民族植物的連結,不僅在漁獵、飲食上發展出獨特而豐富的地方知識,更體現在日常生活中,服飾、家屋、庭園都昇華出特有的文化美學,其中與植物關聯性最強,也最引人注目的,莫過於獨具特色的花環與頭飾,蘊含的文化意涵,透過植物將人、自然與文化緊密編織在一起。

火蔥(Allium macrostemon Bunge)有著如玻璃珠一般可愛討喜的外觀,以及與外觀形成反差的嗆辣風味,對於花蓮縣壽豐鄉月眉部落的原住民族而言,則是重要的傳統作物。近年來,在農業部花蓮區農業改良場等單位的協助下,部落族人逐步克服火蔥的病害,讓火蔥的栽培與料理,成為系統性的技術與知識,同時也讓火蔥化身多樣商品形式,將這道充滿特色的滋味在不同世代族人間傳承,也介紹給更多民眾。

桂花(Osmanthus fragrans)的花朵、果實皆有可賞之處,其身影和氣味出現在臺灣的流行文化、大眾文學,以及飲料店、傳統糕餅店的菜單中,讓許多人心生嚮往。於此同時,桂花也可以是深入尋常百姓家的園藝作物,挑選自己喜愛的品種後,掌握適當的溫溼度、日照控制,就能為家裡帶來滿室芬芳,增添典雅的氣息。

7月28日和雲林青農聯誼會約好的這天,因為豪雨影響,除了雲林之外,中南部都停班停課了,高鐵一路南下雖然北部稍微放晴,雲林也沒下雨,不過雲層低低的,和雲林青農聯誼會會長蔡宗瑋等青農碰面時,每個人都擔心中南部又有豪雨災情,心情就像低氣壓籠罩著,剛歷經丹娜絲颱風的巨創,田園家屋又要面對大自然無情的摧殘。

阿美族常自嘲為「吃草的民族」,不僅是幽默,更是他們對周遭環境中可食用植物利用的真實寫照,獨步的野菜文化,始自植物的採集與辨識。將視角切換到景觀生態尺度的河川,與住屋旁畸零地的種菜區,阿美族在傳統農業社會中的換工制度,有效分配共享人力,充滿著資源管理的地方知識。

這一年,冷得特別久。直到4月清明到來,我家的大棉被還未能收拾進衣櫃。南島高雄客庄美濃的初夏,告別往年悶熱,體感上竟顯「舒適」。我們還不知道,田裡的作物會為這樣的氣候付出代價。只知收割前,美濃四處又見金澄澄的稻田,稻香四溢之時我總感覺幸福。

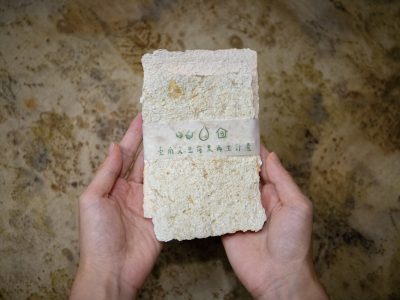

今(2025)年7月6日丹娜絲颱風深夜登陸重創南臺灣,文旦產區麻豆一夜之間落果遍地。一群由年輕人組成的「南無南漫生活實驗基地」工作室,發起「臺南文旦落果再生計畫」,由農廢品創造再生循環商品。

野生動物有時成為吃光農產品的不速之客,讓農友想方設法阻絕牠們;慣行農法施用農藥讓作物更漂亮,也有傷害土壤的爭議。面對兩難,仍有許多人嘗試讓農業活動與大地萬物共存。在臺中市和平區達觀經營果園的農友林世豐,相信「懂得聆聽自然,就能得到土地回報」。

芭蕉科(Musaceae)植物有3個屬、94種,分布於亞洲及非洲的熱帶地區,其中以芭蕉屬(Musa)最重要。提到芭蕉科植物,許多人第一印象就是水果攤常見的香蕉、芭蕉等水果,是臺灣重要的經濟作物,但食用價值之外,芭蕉寬大的葉片、色彩多變的花朵,甚至果實本身都具有觀賞價值,在庭院間看到的觀賞植物,可能是香蕉的同屬近親。

2022年8月下旬午後,驕陽火一般曬著大地,我造訪了位於九州福岡縣糸島市,被群山環抱的「岡FARM」農園的秋葵田。秋葵大多在清晨就已經採收完畢,當下幾乎看不到果實,但一根根筆直挺立的枝幹間,依舊開著好幾朵可愛的黃花。秋葵田旁,深綠色薑黃葉迎風搖曳。這些不畏酷暑,茁壯生長的蔬菜,讓人聯想到這片田地的主人──岡健太郎,他也有著作物般堅韌、沉穩的氣息。

當我們談到「獸醫師」,腦海中浮現的多半是為家中毛小孩診療的溫柔形象。不僅僅是民眾,許多獸醫系學生最初的志向,也多緣於對伴侶動物的熱愛。然而,這並非獸醫師的全貌。回溯歷史,獸醫學的發展與農業生產息息相關。

太平洋畔的蘭嶼島上,有雅美族(亦稱達悟族)世居於此,他們與海洋的緊密連結,具體而微地展現在其獨特的傳統木舟——「大船(chinurikuran)」上。大船不僅是航海工具,更是雅美族生態智慧、科學知識與文化傳承的核心象徵。