文‧ 圖╱

張采瑜 日本共立女子大學商學系副教授

張國益 國立中興大學應用經濟學系教授

今(2025)年1至5月期間,外銷至日本的臺灣米已達去年同期6倍以上,全年可望突破1萬公噸大關,也在各大超市被搶購一空。臺灣米在日本受到歡迎,但當前的背景,則有去年開始發生、被稱為「令和米騷動」的日本米價急漲現象。這並非單純的市場短期波動,而是氣候變遷、稻米供需調節政策等多重因素交織的結果。本文基於日本專家觀點與政策發展,多角度分析米價高漲背後的問題,指出值得臺灣警惕之處,為永續稻米政策提出建議。

日本稻米市場的變遷與臺灣相似,在經濟成長過程中,稻米消費量急劇減少。日本人均稻米消費量從1962年的118.3公斤高峰,逐年下降到2022年的50.9公斤,導致稻米長期供給過剩。

為應對供給過剩,日本政府從1969年便開始實施稻米的生產調整政策,即「休耕轉作政策」。根據日本拓殖大學教授高橋大輔(Takahashi,2012)分析,在生產調整政策下「價格支持」的收入分配效果,顯示生產調整對於增加農民收入的效果並不大。然而,為了抑制政府財政負擔,同時提高生產者利益,這項政策在當時被認為是有效的決策模式。

稻米需求未如預期減少 產量又低於計畫導致價格暴漲

2018年起,生產調整廢止由政府主導的作法,改為可依生產者根據自身經營判斷和銷售策略進行(農林水產省,2023)。然而,地方政府和農業團體為核心的「農業再生協議會」仍繼續根據農林水產省提供的全國供需預測等資訊,研擬種植方針,並扮演向地區內農業經營者宣導推廣的角色。因此,針對轉作作物的「水田活用直接支付補貼」在2023年度預算仍高達3,050億日圓。在2023年產稻米生產中,用於稻醱酵粗飼料的WCS稻米(whole crop silage,整株作物青貯飼料)每10公畝補貼8萬日圓,飼料用米則獲得每10公畝5.5至10.5萬日圓的補貼。

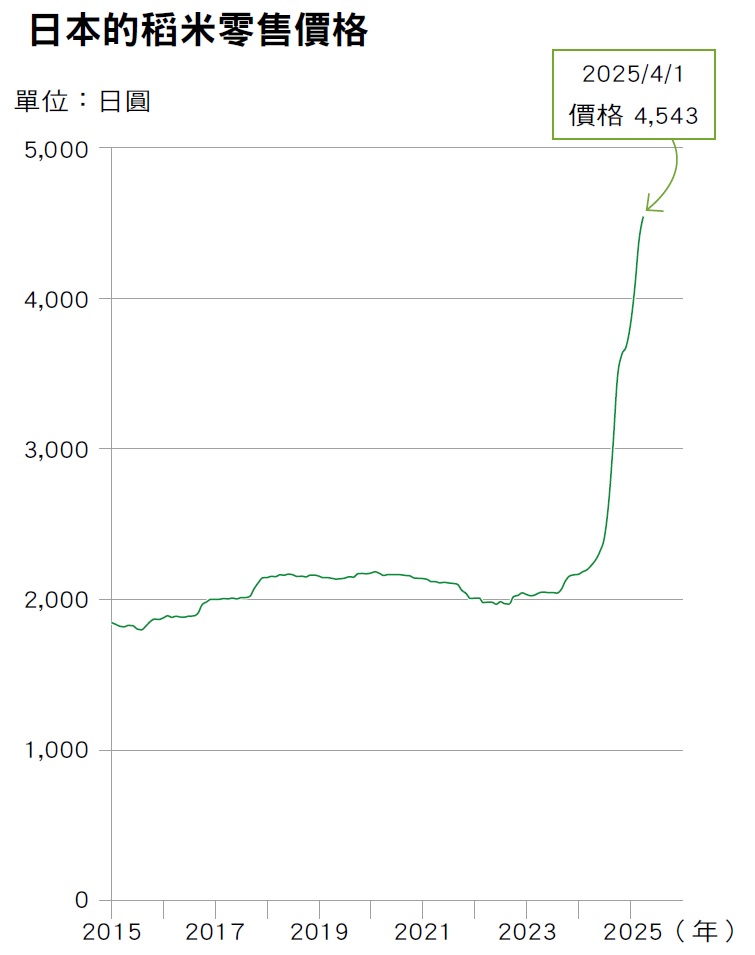

觀察日本米價的長期變動趨勢,可以清楚看出2024~2025年米價高漲的異常性。根據總務省統計局零售物價統計調查,2025年4月的米價創下歷史新高。2024~2025年米價高漲的根本原因是「供不應求」。政府估計2023年產稻米的需求為680萬公噸,但實際需求因COVID-19疫情後餐飲業復甦,上升至705萬公噸,需求增加了20多萬公噸。另一方面,供給量不僅低於計畫的669萬公噸,更只達到661萬公噸,造成約44萬公噸的供需缺口。約相當於超市通路1.8月的稻米銷售量,為市場帶來緊張感,最終造成米價上升。

事實上,日本1996年至2007年米價每年平均下降2.1%。從2008年至今,主食用稻米的需求每年減少約8萬噸,但2008年至2023年間,主食用稻米的相對交易價格幾乎持平。日本米價能夠維持平穩的原因,就是上述的生產調整政策發揮功效。然而,生產調整制度因設計是以事前預估「需求減少」為前提來調整供給(種植產量),在實際需求超過預期時,就會產生短期間供給無法靈活因應的情形。

高溫下稻米生產已「膨風」 品質變化牽動消費、擴大供需落差

日本國立環境研究所於2025年發表的氣候變遷影響評估報告指出,近年來氣溫上升,尤其是2023年的創紀錄高溫,對稻米品質造成嚴重打擊,當年因「高溫障害」導致日本全國的一等米比率創下歷史新低(折笠俊輔,2024)。

儘管農林水產省的稻米作況指數(作物生產指數),顯示產量「與平年同等」(作況指數101、平年數值為100),但在稻米品質方面,卻面臨白堊質粒和碎粒率增加(國立環境研究所,2025)。例如新潟縣越光米的一等米比率,從往年的約80%劇減至僅4.9%。這使得作況指數的表面產量看似正常,但品質足以上架到超市的稻米顯著減少。

日本國際學園大學教授荒幡克己表示,2023年產和2024年產的稻米呈現前所未見的異常狀況。高溫使稻穀變大,但米粒未充分結實、較不飽滿,導致精米率下降,NHK《日曜討論》節目曾就此請教專業意見,但專家們對這種現象的理解也很有限。品質下降也影響消費行為,因2023年產的米品質下降,導致家庭儲備米量減少,而品質回升的2024年產米上市時,消費者又紛紛囤積,家庭庫存急速增加(野村證券投資情報部,2025)。這種情況也加劇、擴大了暫時性的供需落差,於是引發被稱為「令和米騷動」的米價急漲。

流通管道、儲備米制度暴露缺陷 市場心理影響價格與稻米流通

同時,日本米的流通和價格形成機制也存在問題。其中一個原因是流通管道分散,以致流通管道不透明。2004年後米流通全面自由化後,生產者除了透過農業協同組合(Japan Agricultural Cooperation, JA)通路,也可自由銷售,JA集貨流通量大幅減少。目前主食用米的生產量中僅有約300萬公噸、不到全國產量一半是通過JA等流通,其餘則由農家直接銷售給批發商、零售商、餐飲業或消費者。

這種變化本身對於通路的多元化具有正面意義,但同時也使市場整體的庫存狀況和流通數量變得難以掌握。例如2024年夏秋透過JA通路集貨的米,比起前年同期減少了21萬公噸,被媒體報導為「消失的21萬公噸」;然而,減少的部分多數可能是通過JA以外的通路流通至消費端,或滯留在通路系統。流通分散化和資訊透明度缺乏,使得市場心理上的匱乏比起實際需求更加迫切,引發價格急漲。

日本政府儲備米制度的結構性限制也因此暴露。原本,儲備米只能在發生大規模災害、連續歉收等情境下,導致米供給嚴重不足時釋出。但2025年1月底,農林水産省修改規則,允許即使沒有發生歉收,只要稻米流通停滯、供給出現問題,也可釋出儲備米。

根據《朝日新聞》2025年2月13日的報導,日本政府在今年春季釋放約21萬公噸政府儲備米,但其運作方式仍存在諸多限制。在NHK於2025年3月2日播出的《日曜討論》中,東京大學名譽教授暨亞洲成長研究所教授本間正義指出,「政府決定釋出稻米,但這些稻米是否真能送到消費者手中是個大問題。」他解釋,能接收並釋出稻米的收購業者基本上是JA,「JA會根據自己的庫存情況,從政府購買相對應數量的稻米,再賣給批發商」,這種限制可能導致實際流入市場的數量有限。

再者,當流通業者如JA向市場出售儲備米的同時,卻被政府賦予「1年內買回同等數量」的條件,這意味著在釋出後必須再從市場買回米糧(朝日新聞,2025a)。這雖然是政府維持儲備米的措施,但也暗示這次釋出僅為暫時性供給,反而阻礙了市場價格下跌(播摩卓士,2025)。實際上,因為未來需求、米的流通可能再度出現緊縮情形,產生米價上漲的預期心理,導致流通業者傾向不願釋出持有的稻米。

農林水產省統計2025年3月17日至4月13日儲備米的交易通路顯示,批發業者在向超市等零售業者銷售時,每60公斤糙米平均加價7,593日圓,相較於2022年產米調查時的售價區間2,206至4,689日圓,上漲幅度高達過往售價1.6至3.4倍(時事通信,2025)。事實上,儲備米專用袋的訂製和卡車調度等成本確實增加,也成為零售端店頭價格難以下降的重要原因之一。前農林水產大臣江藤拓在5月16日的記者會上表示,「希望大家理解這與一般米的交易不同,盡可能發揮企業努力。」 為解決這個問題,農林水產省5月中新設大約6萬公噸的投標優先配額,其中有2萬公噸配額,專門供給能夠不經批發業者直接銷售給米穀店零售端等的集貨業者。江藤拓期待「省略批發環節,流通速度會加速,因為沒有流通費用和利益部分,價格就會下降」。2025年7月前總釋出儲備米量會到達61.2萬公噸,預估剩餘儲備量大約為30萬公噸。

米價高漲帶動進口米買氣 臺灣米也受歡迎賣到缺貨

日本自1995年開始實施的最低進口義務(Minimum Access, MA)米制度,在當前米價高漲的背景下重新受到關注。根據1993年烏拉圭回合協議,日本每年需進口76.7萬公噸MA米。在2024年度第1回的進口米買賣同時(simultaneous buying and selling, SBS)競標中,2萬5千公噸全量得標,申請總量超過7萬公噸,競標激烈,顯示在國產米價格上漲和供給不足背景下,進口米需求大幅增加。

更引人注目的是,臺灣MA米開始在日本零售市場占有一席之地。西友連鎖超市(SEIYU)於去年11月開始在關東地區138家店鋪銷售臺灣產米「結緣之鄉」(むすびの郷),比國産米便宜約20%(JAcom,2024)。西友廣報室表示,「顧客反應超乎預期,有些店鋪甚至出現缺貨。」筆者實際到西友超市,發現臺灣米的貨架是空的,在店員補貨之後也比其他如秋田縣的稻米更快賣出。5公斤的臺灣米「結緣之鄉」標價確實為2,990日圓(不含稅),相較於同貨架旁的「秋田小町」稻米3,990日圓以上的價格標示,具有明顯價格優勢。

值得注意的是,2025年上半年由於「令和米騷動」,美國產的米即使超過MA配額並支付關税,仍比日本產米便宜。目前不僅西友超市販售進口米,大型通路如連伊藤洋華堂(Ito-Yokado)也銷售美國米占八成、國產占二成的混合米,4公斤售價3,002日圓。如果稻米進口持續增加,將有望促進米價降低。

日本著手檢討儲備米釋出制度 臺灣可借鏡檢討生產、供給機制

日本政府對於稻米漲價問題,基本上尊重自由市場機制,但隨著價格攀升,不僅放寬釋出儲備米的條件,更打算再開放儲備米的招標條件;《朝日新聞》今年5月9日報導指出,政府放寬「1年內買回」的條件,並擴大可以參與招標的業者範圍,不再限制只能由大型業者參與。

在米價高漲和政策因應備受質疑的背景下,日本農業大臣也發生戲劇性的人事變動。江藤拓於5月18日在佐賀市的自民黨募款晚宴上發言:「我沒買過米,因為支持者送了很多,簡直多到可以賣。」雖然隔日江藤拓道歉,但最終仍於5月21日向首相石破茂提出辭呈,並獲准辭職(日本経済新聞,2025)。接任農業大臣的小泉進次郎曾任環境大臣,且具自民黨農林部會長等農政經驗,石破茂特別在江藤拓辭職當日的公開記者會中,指示小泉進次郎「在高米價的情況下,特別要讓消費者能以穩定價格取得米糧,強力推動相關措施」,並「檢討運用隨意契約(不須公開招標)進行儲備米釋出」。

有了日本「令和米騷亂」的前車之鑑,臺灣應及早規畫應對之道。首先,氣候變遷因應策略刻不容緩。2023年日本因高溫導致一等米比率暴跌的經驗提醒臺灣,需要加速推廣耐熱品種,建立更完善的氣候風險管理體系。臺灣已面臨類似高溫挑戰,也已育成高雄147號等耐熱品種,應及早布局因應措施。

其次,生產調整政策對於平時維持米價至為關鍵,但儲備糧食制度應有更靈活的調節機制,備蓄制度不僅要有量的準備,更要確保能迅速送達消費者手中的方式,臺灣的公糧也應檢視類似問題;再者流通制度的透明化亦極為重要,臺灣應強化糧食流通統計系統,建立即時、準確的供需資訊平臺,並在相關議題發言上更有政治敏感度與責任感,避免市場恐慌等情緒導致實際問題被過度放大。

(參考文獻請逕洽作者)