豐年雜誌

封面故事

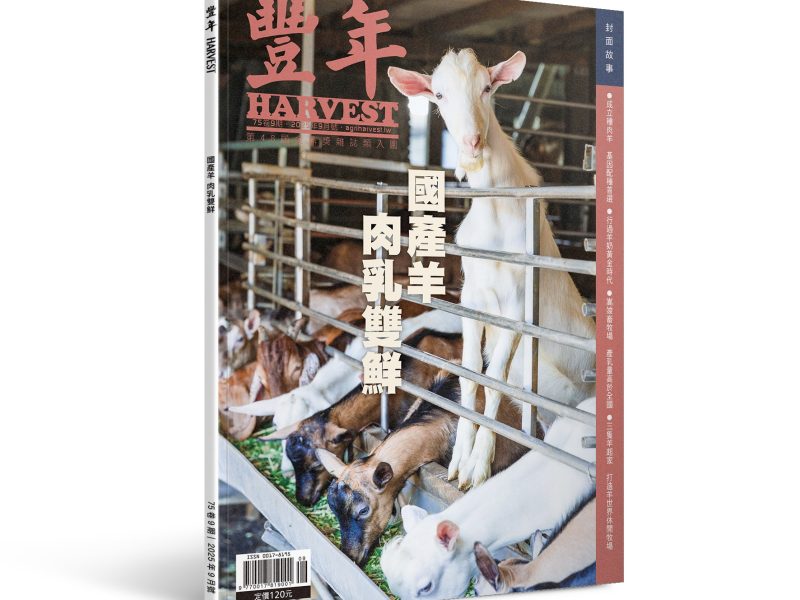

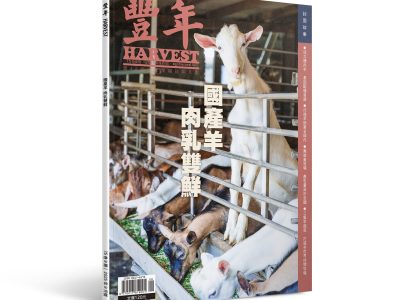

童話繪本或卡通裡面的小羊,常常長得白白淨淨,然而,如果走進臺灣的畜牧場,會發現實際情況跟故事裡面有出入——確實能見到白色的羊,但也有深棕色、紅棕色、黑色等不同毛色。這些各色各樣的羊隻以山羊為主,從世界各地引進,造就牧場多采多姿的樣貌,也代表臺灣養羊技術觀念逐步成熟、發展至產業化的歷程,但它們究竟都是什麼品種?乳用和肉用的羊又各自有哪些?

家戶門口的羊奶箱,或者冬天熱呼呼的羊肉爐,都是臺灣飲食文化中,與羊產業高度相關的環節。臺灣養羊歷史悠久,產業也愈趨成熟,但羊肉需求高度倚賴進口,羊乳則面對牛乳這個民眾更熟悉的強大競爭對手。目前許多養羊戶與業者嘗試創新、開發多樣食材,凸顯國產羊肉的優點,並研發直接飲用鮮羊乳以外的飲食形式,拓展新客群,繼續寫下國產羊產業的新篇章。

國產羊肉自2024年底跌至今(2025)年7月,僅剩每公斤均價168.6元,羊農叫苦「賣一隻賠一隻」;此外乳羊飼養頭數亦逐年下降,2024年產乳量10,283公噸是10年最低。無論乳、肉,國產羊市場皆呈現萎縮狀態。面對低價、高成本、少子化等長、短期不利因素衝擊,國產羊究竟該何去何從?

位於臺南市麻豆區的「成立種肉羊畜牧場」在今(2025)年8月27日獲頒114年度臺灣地區優良肉羊場證書,已連續十餘年通過評選。2014年第二代場主陳奇峯返家接場後,第一代場主陳瑞成又建了新場,如今畜牧場內共飼養854頭山羊,以努比亞為主、紅波爾為輔。身為全臺唯一合法凍精並擁有血統登錄證書的種肉羊場,他們堅信高規格的飼養品質。

農業經營

7月28日和雲林青農聯誼會約好的這天,因為豪雨影響,除了雲林之外,中南部都停班停課了,高鐵一路南下雖然北部稍微放晴,雲林也沒下雨,不過雲層低低的,和雲林青農聯誼會會長蔡宗瑋等青農碰面時,每個人都擔心中南部又有豪雨災情,心情就像低氣壓籠罩著,剛歷經丹娜絲颱風的巨創,田園家屋又要面對大自然無情的摧殘。

阿美族常自嘲為「吃草的民族」,不僅是幽默,更是他們對周遭環境中可食用植物利用的真實寫照,獨步的野菜文化,始自植物的採集與辨識。將視角切換到景觀生態尺度的河川,與住屋旁畸零地的種菜區,阿美族在傳統農業社會中的換工制度,有效分配共享人力,充滿著資源管理的地方知識。

這一年,冷得特別久。直到4月清明到來,我家的大棉被還未能收拾進衣櫃。南島高雄客庄美濃的初夏,告別往年悶熱,體感上竟顯「舒適」。我們還不知道,田裡的作物會為這樣的氣候付出代價。只知收割前,美濃四處又見金澄澄的稻田,稻香四溢之時我總感覺幸福。

今(2025)年7月6日丹娜絲颱風深夜登陸重創南臺灣,文旦產區麻豆一夜之間落果遍地。一群由年輕人組成的「南無南漫生活實驗基地」工作室,發起「臺南文旦落果再生計畫」,由農廢品創造再生循環商品。

農業技術

大豆種子富含植物性蛋白質與油分,營養價值高,是東方人重要的糧食作物之一,也是豆漿、豆腐、醬油及沙拉油等加工品的主要原料。大豆不僅耐旱,還具有固氮作用(將大氣中的氮氣同化成氮化合物的過程),是水田與旱田輪作的優良作物。為提高糧食自給率與活化休耕地,農業部桃園區農業改良場成功育成全臺第一個適合北部環境栽培的大豆「桃園1號—金圓」。

文心蘭(Oncidium Gower Ramsey)切花是臺灣重要的外銷品項,具國際競爭力,但長途運輸與環境差異容易影響品質,進而降低市場價值。為此,臺南區農業改良場研發專用保鮮液,提升切花耐運輸性並維持開花品質。其使用方式與市售產品相同,無須調整流程,即能延長瓶插壽命,確保運輸後的觀賞性,進一步提升外銷穩定度與競爭力。

《豐年》75期2卷文章〈農地利用調查 土地坵塊分析是趨勢〉,曾探討國內外利用坵塊執行農地利用調查地發展,強調坵塊具有精確度高且調查效率等優勢。如再帶入種植作物等資訊,結合各種地理圖資,能成為支援農業政策的關鍵基礎資料,包括作為核實發放農業天災救助金或獎勵款項依據,或在農業國土數據分析作業中,整合與展現跨部會資料等。

番椒(Capsicum annuum L.)原產於中南美洲墨西哥、祕魯一帶,目前為臺灣重要之果菜類蔬菜。番椒家族中具辣度的為辣椒,不具辣度的為甜椒。甜椒色彩豐富,富含營養價值,又具多用途性,深受消費市場喜愛。農業部臺中區農業改良場與「亞蔬—世界蔬菜中心」共同針對臺灣栽培環境,歷經6年,成功選育出第一個黃色甜椒新品種,「番椒—台中亞蔬2號」

豐年人物

《無米樂》導演顏蘭權新作紀錄片《種土》入圍金馬獎,片中關注農業土壤議題,記錄竹科工程師「阿仁」希望將都市農業廢棄物堆肥轉化為土壤,奮力一搏「種土」的歷程。阿仁結識棗農「安和哥」楊安和,因在安和哥棗園看到自然照養有機的土壤,找到種土大夢成真的可能性,建立信心。會呼吸、生態系健全蓬勃的農業土壤如何養成?答案或許就在楊安和30年來的農業實踐之中。

臺灣土雞味道鮮美,上世紀1976年至1985年可說是臺灣土雞黃金十年,在肉用雞市場幾乎每年達70%市占率,但早年尚未建立土雞種原與品系的資料,市面有各種各色土雞,無法確認臺灣土雞品種特色,以及在育種與配種制度不健全下,土雞無法發揮雜交優勢,市場競爭力下降。

現年74歲的中興大學名譽教授李淵百,1981年首開先河投入臺灣土雞育種研究及推廣工作。中興大學農業暨自然資源學院院長陳志峰傳承師門,跟隨李淵百腳步40年,從學術到實務的執行力強。兩人暢談土雞保種及育種的重要使命。

全世界的咖啡生產國大致都座落於南北回歸線之間的熱帶地區,也被稱為「咖啡帶(coffee belt)」。轉動地球儀,在咖啡帶上,從東非的肯亞、坦尚尼亞,中南美洲的巴拿馬、瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加及哥倫比亞、厄瓜多,太平洋中的夏威夷到東南亞的印尼,眾多知名的咖啡生產地還有一個共同關鍵字,那就是「火山」。而地處咖啡帶北沿的臺灣,也有一座「火山莊園」——位於大屯火山山麓的「大屯29莊園」。

2017年是臺灣「國產材元年」,隔年全國農業會議訂出十年後——2028年國產材自給率達成5%的目標,增加至五倍。距離目標達成時間,今年來到期中考階段,農業部林業及自然保育署積極推動可相輔相成的非木質產業發展,轄下全國八個地區分署將在今年全部各自推出不同風土的特色本土植物精油原料生產,衍生精油、純露及香水等相關產品。

各期雜誌

臺灣養羊已有數百年歷史,產業發展與相關技術相對成熟。然而,國內因價格關係,較常食用進口羊肉的現況,和羊乳在與牛乳競爭下,受到政策與成本等多重因素影響,使近年國產羊肉與羊乳的產量、銷售量皆明顯下滑。消費者對羊肉帶有腥味的刻板印象,以及羊乳銷售多侷限於學童市場,都限制了產業的發展。國產羊,肉乳雙鮮,未來如何推廣羊肉在多元料理上的應用,並凸顯羊乳易於消化吸收的營養優勢,是使臺灣羊產業重新贏得市場青睞的重要思考方向。

今(2025)年臺灣獲頒獲世界動物衛生組織(WOAH)認證為「(傳統)豬瘟非疫國」,成為亞洲唯一同時擁有「三大豬病非疫國」地位的國家。但多數國人也許並不清楚,我們之所以能成功打下每場公衛史上動物傳染疫病的勝仗,是因為有一群公職獸醫師們站在身後,守護著我們的日常食安及動物保護與健康。就讓我們一起走進他們執業現場,看看他們究竟和一般認知伴侶動物獸醫師們有何不同,又有些什麼心內話想對我們說。

臺灣曾是吳郭魚銷美第一的國家,但後來被中國與東南亞等地的低價魚瓜分市場,為了做出市場區隔,漁業署與產業界將吳郭魚改名為「臺灣鯛」。目前美國仍是臺灣鯛外銷主要市場,去(2024)年銷美量占總外銷量80%。雖然關稅問題看似來勢洶洶,但實際上主要競爭對手中國面臨比我們更嚴苛的條件。臺灣鯛產業的長遠隱憂,仍是國內放養量逐年減少,以及極端氣候造成養殖條件不利等問題。

為因應美國對等關稅政策,農業部盤點包含蝴蝶蘭在內受衝擊較重之農產品。臺灣一直有著「蘭花王國」美譽,2024年臺灣蘭花外銷總額為1.9億美元,其中蝴蝶蘭占比八成,輸出往美國的蝴蝶蘭又占據其中四成。臺灣已有相當成熟的蝴蝶蘭跨國接力生產模式,如何應對輸美關稅議題,除了從政策面上整合各方資源,更重要的是業者們仍得不斷精進栽培技術,並拓展美國以外市場。

(封面照為世茂生技公司奈米微噴技術客製國旗圖樣蘭花。)