飲食

敦子老師你好:老師去祕密基地偷採小草莓的故事,讓我想起偷吃草莓的回憶。去年的南美洲旅行,我與友人到了一座位於的的喀喀湖上由蘆葦做成的小島,身體不適錯過了午餐,醒來之後,小島主人已撐船外出捕魚張羅晚餐,只剩餓得兩眼發昏的我們,和熟練地吃著屁股下的新鮮蘆葦當下午茶的兩個小女孩。

「今天我們要去山上的市場喔。」(車開了五分鐘)

「到了。」「蛤,我們不是要去山上嗎?」

「山上」區,在臺南市的中央偏南,舊名為臺語發音的「山仔頂」,不過幾乎全區都是平原,只在與山的交接地帶有些丘陵地。要注意,和老人說要去「山上」時,可不能說要去suann-tíng,而要說san-siong,否則那老人下一句就要問你:「啊你欲去哪座山?」

村子裡的親戚、鄰居嬸婆、姑婆,每一位我都幫她們加上可供區分的暗號。例如家中專種菜瓜的嬸婆叫「菜瓜嬸婆」,皮膚很黑的叫「烏肉嬸婆」,每天帶狗來我家前面草地大便的叫「狗屎嬸婆」(哈哈哈一聽就明顯感受到怒意是吧)。

敦子老師你好:素麵啊,小時候看了《蠟筆小新》某集的流水素麵後,就一直放在心上,在日本待了好多年,每年都許願好想來一次流水素麵大會啊,這個心願某天突然達成了。公司的大叔敲碗說,準備好自己的碗筷和肚子,庭院集合,流水素麵大會開始囉!

在宜蘭的南北兩頭各有一個不算小的漁港——北大溪、南方澳。在村子裡種菜、養雞、養貓、養小孩到有點煩悶的時候,我最愛到海邊漁港玩。驅車不過半個多小時就來到海邊,場景立即轉換成無邊無際的太平洋模式,還有陣陣催人欲睡的海浪聲。

每個月日期尾數逢一、四、七,是鹽水牛墟的趕集日,雖富盛名,Google地圖上卻找不到牛墟的確切位置,不過只要在開市日到鹽水,攔個人問路,通常才說「請問⋯⋯」,對方就立刻接:「要去牛墟喔?」深諳外地人心聲。畢竟牛墟正好位在臺南和嘉義交界處,每月大集,方圓幾十里的人都跨縣市去趕集。

敦子老師你好:藉著偷窺老師的日常飲食,好像偷偷分享了老師的祕密,不管是細心不馬虎的每一餐,還是偷吃步的主婦智慧,又或是膚淺的垃圾食物,我常覺得飲食就是最直接的安慰,吃下去就有用,馬上。

所謂「信魚」指的不只是這魚信守時間約定,總在該出現的季節依著固定路線成群游來,更指的是信任與依託,相信牠能為人類生活帶來無虞安心,為文化帶來傳承。符合條件的魚不多,最出名的有兩種,冬天一種、春夏一種。

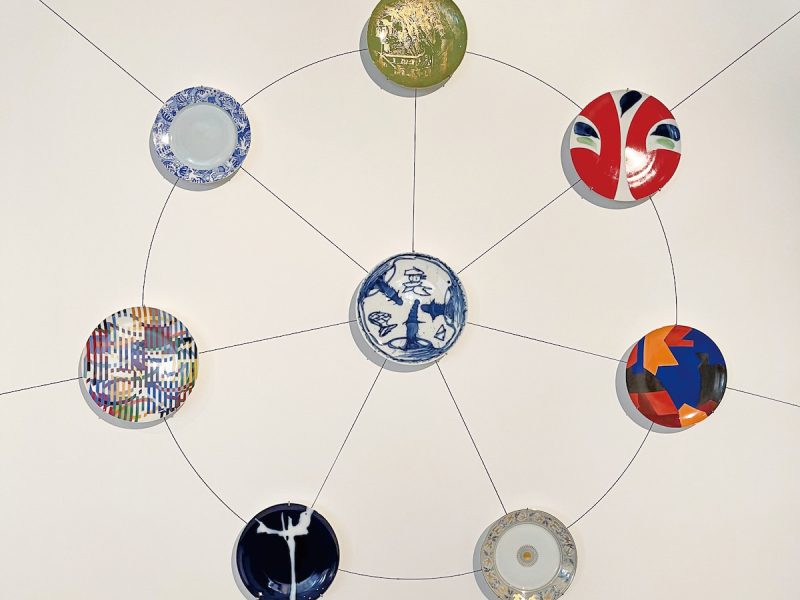

敦子老師你好:完全可以想像,老師千里迢迢扛著十幾公斤心愛餐具回家的心情,有些餐具一個就足夠了,但有些餐具非得要一個以上,或是一整組才顯得完整,那時候就必須咬牙並拜託自己可靠的肩膀。

臺北市信義區的福德市場,自忠孝東路五段790巷開始,跨越中坡南路,進入福德街232巷、221巷,直達虎、豹、象、獅四獸山之一的虎山山腳。說了這麼多條路名,其實就是一條長長的直路通到底,儘管中間有幾個路口攔腰截斷綿延的攤位,它們卻都毅然決然地蔓延到下一條巷子,直到山腳小坡。因此即使路口都設有紅綠燈,也是僅供參考,只要有人想過馬路,那便是綠燈。

金棗算是宜蘭最具特色的農產品,但是很多人不愛。不愛它皮的精油,不愛它果汁太酸,總之有一百個不愛它的理由。坦白說我也不太喜歡,但是當我有一回吃到淺漬的糖蜜金棗,一驚之下發現金棗被嫌棄的地位完全華麗轉身為高雅的氣味。

敦子老師你好:柚子!我也好喜歡屬於日本特殊香氣的柚子,像是加了柚子皮的蘿蔔漬物、加了自製柚子果醬「咻哇咻哇」冒氣泡的蘇打水,或是白煮魚片蘸柚子胡椒,有加柚子的全部買單,就只差冬至滿是柚子皮的浴缸,心神嚮往。

在全球餐飲界、媒體與各大美食評鑑的推波助瀾下,本地食材變成一道廚師與業者們不得不面對的題目,臺北米其林指南登臺後,標榜使用在地食材、呈現本土滋味有如摘星必修課,但當我頻繁在餐桌上嘗到從小到大聞所未聞的野蔬魚鮮後,我開始心生疑惑,過度強調在地食材真的好嗎?

「先生,請問幾月是吃哈密瓜的季節?」這個看起來很簡單的問題,其實很困難。因為要回答這問題之前得先搞懂究竟什麼是哈密瓜。哈「密」瓜不是哈「蜜」瓜,所以,這名字不是指這瓜甜如蜜,而是指它來自新疆「哈密」。

荷據時期,今臺南市官田區一帶的田地屬於荷蘭王,稱為「王田」;明鄭時期百官招募佃農開墾,稱為「官佃」,直到日治時期改稱「官田庄」。以王為中心似的,官田區正好落在大臺南市的正中央,不過近代的鄉公所、鐵路縱貫線的設站點卻不在官田里,而是在其西南方、因西拉雅族人開墾而被稱為「番子田」的隆田里,時移勢易,誰說王可以永遠為王?