土地

花東縱谷夾於海岸山脈與中央山脈之間,天然地勢屏蔽汙染物,獨特環境適合稻米生長。縱谷一年只有兩穫,但有機米名號響亮,富里、池上、關山的在地好米,令人吃過就難忘。

vuvu小湯常常和農作物講話,芋頭、小米、花生,在她眼中都是「一起生活的」,後來發現她周遭的貓貓狗狗也變成大自然家族了,貓兒屬於常見作物系統,大人小孩整日高喊「地瓜、四季豆、高粱去哪裡?」狗兒不知怎麼地成了季節,「冬天、秋天吃飯了!」甚至還有以颱風為名的納莉。有時聽見「冬天!不要欺負地瓜!」的造句,總覺得這裡的人們都像詩人。

米其林主廚江振誠追求料理的精緻,提出上菜的八角哲學:純粹、鹽、工藝、南法、質、獨特、憶、風土, 八角哲學不是規定,而是站在體驗角度的設計心法。喫茶同樣是細緻功夫,熱水沖下,茶葉釋放,由它的香氣、 色澤、口感,喝出風土,感受天時、地利、人和的交會。

「玩」是學齡前兒童生活裡最重要的事情,只要有遊戲與玩具,就能度過漫長的閒暇時刻,留下純粹簡單的快樂回憶。在電腦與手機遊戲還沒出現以前,孩子們會一起去採集植物,親手打造獨一無二的童玩。對原住民與鄉下孩子來說,一雙巧手就能將植物變出各種花樣,成為免費又有趣的天然玩具。

七年前,剛剛開始部落自學生活時, 當時才 7 歲的山門谷安曾在我的筆電上貼一張紙條,上頭寫著「我愛你」,他說想要感謝電腦,讓他學會打字、上網, 看見更多不同的世界,然後轉頭看看我, 再貼一張「我愛你」到我的身上,顯然看出我對電腦的嫉妒,接著又機靈地說:「當然也很謝謝飛飛姊姊,每個禮拜都上山幫我們上課,雖然我們常常吵架, 可是沒有你、我就不能認識這臺電腦了。」

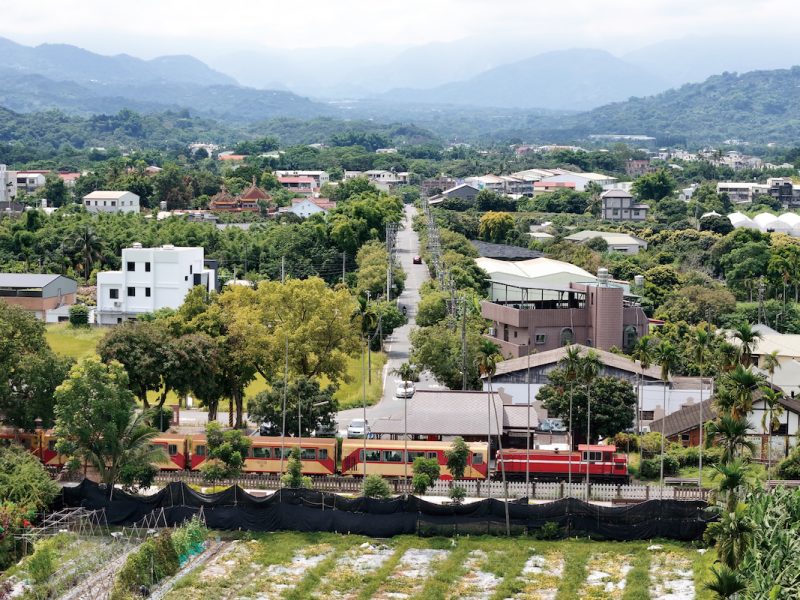

開車自中山高速公路南屯與王田路段駛下,眼前縱橫交錯的中彰快速道路、 環中路,擔負起接續高鐵的運輸重任。 繼續前進約莫三公里,轉入鎮平里的「水碓巷」,明明還在大臺中都會區內,卻突然置身一片田園及綠林中,巷弄邊錯落 土角厝、三合院、平房、鐵皮屋。細心點, 亦能察覺路面拓寬後殘存的斷壁殘垣。

在山那邊的濱海處,遠離了城鎮,遠離了商業,人類最原始的生活所需,仍有一定比例仰賴採集、手製和交流的形式,所在之地、所見之人和物,都有著文化的經驗和故事的傳承。 作者正生活其中,採集著這些種種。

近年有研究指出東南亞國家為了賺錢,將雨林土地轉為橡膠種植園,全球對橡膠的過度需求,造成雨林土地遭到破壞,珍貴物種面臨絕種危機。令人思忖這些煉金樹的退場,是否無形中為臺灣擋下一場山林生態的災難?

希臘神話有一位地母神狄蜜特 (Demeter),祂慈眉善目,頭戴金色麥穗織成的環形冠冕,手執麥穗、水仙花、 豐饒角(Cornucopia)或鐮刀,因能賦予大地生機,保障穀物成熟,被稱作「豐饒女神」。狄蜜特也被尊奉為正義女神, 祂守護人、掌管婚嫁,因而廣受崇拜。 有趣的是,這些特質也可以在臺灣媽祖信仰中發現,幾乎全能的媽祖是臺灣版豐饒女神。

記得應該是兩年前的夏天,天氣正熱的某日午 後,先生開車載著我跟兩個小孩,往三芝的山裡跑⋯⋯頂著熱呼呼的高溫,沒有一定的目的地,在大大小小的山路裡繞著,走到一處小路盡頭,眼前是一戶磚房老宅,院落外幾位老人家聊著天,宏亮的交談聲,劃破安靜的空氣,顯得熱鬧非常!

乍暖還寒的春日,正是紅藜成長與收割的時節。紅藜綠色的花穗悄悄地變色,金黃燦爛,大紅豔麗,橙紅如旭日朝陽,色彩斑斕的紅藜在風中搖曳,彷彿新生希望。近五年來,臺東紅藜產品相繼推出,成為南迴部落產業成長的開始,而這一切,都歸功於在地居民。

每每要和別人說起大社原鄉在哪裡,總得先問知不知道三地門、霧台、 德文,大社就在德文再進去一點的半山 腰。族人都遷村下山後,大社原鄉只有 住家、沒有商店,需要買點雜貨如油、 鹽、酒、零食,最近的補給站是「德文小七」——小小的部落傳統雜貨店。

嘉義縣布袋鎮上從前有個「崩山部落」,後來更名為「江山里」,這裡的居民曾多達千餘人,但由於青壯年人口外流,老一輩凋零,現在剩不到兩百人。 不過,近年來因為一群返鄉的青年,江山里開始有了陽光。

自 2006 年開始,人們發現歐美等地的蜂群因不明原因大量消失,科學家懷疑是濫用殺蟲劑惹的禍。雪上加霜的是,近年臺灣的野蜂群也因囊狀病毒的侵襲紛紛死亡。為了挽救蜜蜂們,不少地區興起一股城市養蜂的熱潮,但要為蜂兒打造宜居城市,其實需要更多的思考。

袁枚的《隨園食單》記載著多種糕餅、湯糰的作法,製作步驟、節慶食材的使用都是一門學問,每一處細 節皆值得探究。品食時,先觀賞其造型、色澤;入口那刻,口感、香氣甚至能喚醒食客的回憶與經驗。