土地

尋根,朋友說的「這幾年來原住民很流行的一種活動」,人們大抵想像為跋山涉水回到先人居住過的舊部落巡 禮、懷念,似懂非懂。畢竟,在這塊島嶼上如此頻繁地流離、移民、世代更改家鄉地,少有人經歷──至少像我這樣 40 歲、自我介紹曾寫出生於小康家庭的漢人,從沒想過尋根。

曾任職的餐廳有推出以國寶級作家陳千武的經歷和精神為發想的文學主題餐。陳千武 1922 年出生,2012 年辭世, 是臺灣詩人、小說家、《笠詩社》發起人, 創辦臺中市文化中心(今「文英館」), 進而催生臺灣各地的文化中心,1942 年,他以臺灣志願兵身分入伍,成為往後創作的關鍵命題之一。

11月開始東北季風吹起,吹散了石梯坪的觀光人潮,也吹醒了冬季海邊的部落菜園。一個難得的晴日,海色藍得耀眼,浪也比前幾日溫柔不少。是心中的期待被天聽到了嗎?電話突然響起。「走,我們去海邊米拉麥。」電話中鎮妹姐的聲音像孩子般雀躍。

池上鄉位於花東縱谷的核心,南來北往都相當便利。許多旅人受伯朗大道的農田景觀吸引,騎著單車欣賞搖曳的稻穗。錦園村有條浮圳,浮圳上的涼亭大觀亭是避暑勝地,冬日則是遮風避雨的歇腳亭。

曾參與一家餐廳的籌備過程,空間為日式警察宿舍改建,經營者希望引進抹茶、和菓子等飲品及甜點,因此接觸 到日式刨冰,四處探訪臺灣的日式刨冰店,結果似乎以臺中最多,也發現臺灣刨冰的源起跟日本頗有淵源。

大社部落在莫拉克風災後遷村至屏東禮納里,某日在電台廣播聽到某位官員提及現在是「後莫拉克時代」,不知怎麼地心生一股強烈納悶,曾幾何時人們口中災後復建的日子已經來到後半段了?可是站在時間感之外往生活裡頭看,好像才剛開始而已。

淡水菜市場,是我的廚房、採買食材的主要後台, 走逛一圈,菜籃很容易裝滿滿, 再延伸一點綠意到陽臺的花盆裡,買菜真的不只是買菜。 在冬天的陽臺,組盆小小蔬菜花園, 早餐的吐司可摘幾片生菜加料,煮蛋花湯時剪一點蔥花提味, 在生活的飲食裡,享受一點點的採摘趣味!

我們稱都市為「水泥叢林」,這個名詞給人的感覺與「自然環境」看似是截然相反的事物,但事實上大部分城市仍會有行道樹或公園,行道樹的歷史,與城市幾乎一樣悠久,而在都市人口越來越密集的今天,行道樹所扮演的角色也更形重要。

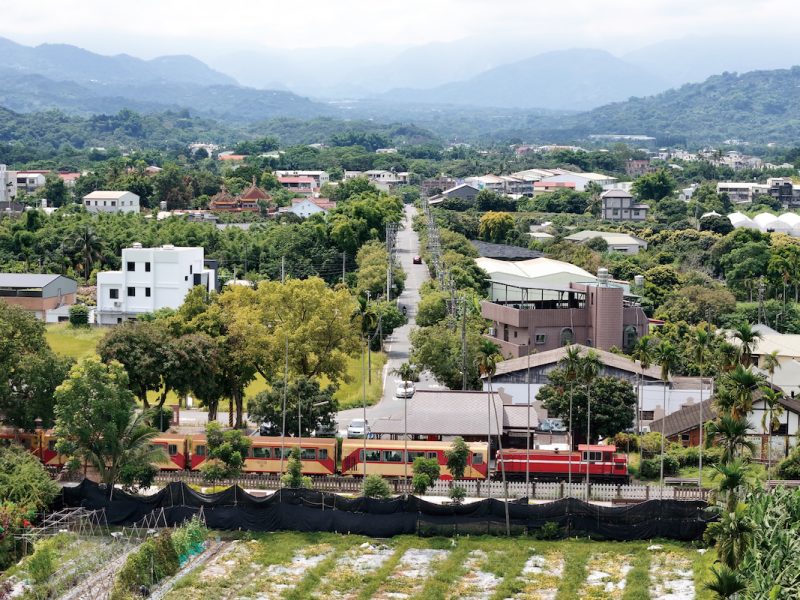

鹿野的返鄉青年釧南雁運用過去辦活動的經驗,在當地兜了一群有志一同的夥伴,搭配地圖設計鄉村旅遊路線,她開始思考:「旅人來到鹿野,除了住宿,還需要什麼?除了熱氣球,更值得推薦的行程是什麼?」想像中的鄉村生活,就從「共同做一件事情」開始。

朋友在臺中南屯租下一棟透天厝, 打算創辦教育工作室,邀我去開給小學生的「走讀課」,所以好幾個下午,從川流不息的五權西路拐進萬和路,不過一轉彎,總以為時空穿越,因小巷兩旁竟是雜貨店、米廠、種子店、青草舖、豆腐工廠、打鐵店、美容院、米麩行和餅行,一間間安住於閩臺式建築、紅磚屋或巴洛克式牌樓立面內;斑駁褪色的招牌,框起幾代人的想望:永成、永富、隆慶、金義興、林金生香⋯⋯。

每年冬天來臺灣度冬的候鳥群裡,有一個很特別的族群,但牠的外表看起來一點也不特別,外型長得像平常到處可見的厝角鳥──麻雀,好玩的是牠一年四季都戴著一個黑面罩,彷彿深怕別人認不得牠,又怕被人認出真面目。牠就是黑臉鵐,一個在臺灣冬季從不缺席的資優生。

愛玉是臺灣特有種,靠藤蔓依附在森林裡的岩石或大樹枝幹上,直到爬上樹冠頂層照射到陽光,才會開花結果。因此,想採收野生愛玉的成熟果實,可能需要等待十幾年。林班地的野生愛玉則是林務局採招標方式、開放競標,得標取得採收權才能進入森林採集野生愛玉。

我坐在人行道,周邊都是配備嚴密保全系統的住家大廈,四個小女孩按照迴廊的磚紋跑跳,伴隨笑聲和尖叫,比 賽誰先到達終點,和她們的亢奮相較, 身邊的芯顯得格外沉默。

又到了一年一度的聖誕季,大街上的商家開始掛上聖誕節裝飾, 熟悉的聖誕旋律縈繞於耳際。而這時的台北花市也悄悄化作了一片紅色花海⋯⋯, 因為聖誕節最吸睛的焦點——聖誕紅開賣啦!