封面故事

初秋,車行過羅東繁華市區,一路進入冬山休耕的廣闊農村,抵達田間一座樸實房舍餐館。看似不起眼,其實是宜蘭頗負盛名的私廚,還因為歌手蕭敬騰和經紀人太太Summer 推薦,得到二○二四年500盤美食評鑑殊榮,也是冬山鄉唯一入選店家,「花愛現小酒館」。

法式料理餐廳與烘培坊共生的「拾穗Bakery&Kitchen」大隱隱於臺北市信義區的巷弄裡,主理人身兼主廚的呂甯期高中就讀松山高級工農職業學校食品加工科,大學進入嘉義藥專(今嘉南藥理大學)食品科學系,真正進入專業餐飲領域的契機,是「樂沐法式餐廳」臺北分部的工作,讓她第一次面對法式料理的世界。「那是重視邏輯、精準與創造力的體系。」

騰起大火,臺中「馨苑小料理(北屯店)」的廚房裡,主廚葉柏漢正忙著把汆燙好的雨來菇、白蝦仁倒進鍋裡,和蛋、蔥、蒜一起快炒;「這是屏東牡丹的雨來菇,是長在碎石地的陸藻,我們到產地發現它很奇妙,只有南部才會長。」一旁的行政主廚蕭至佑幫忙介紹其他食材:「我們採用雨水養殖的白蝦,不抽地下水,完全靠換水,對環境的影響就比較低。」食材從哪來?怎麼養?都是身為「生態廚師」在料理時會特別注意的。

奔忙於效率至上的現代都市,島內移居期待半農勞動,成為許多人暗自嚮往的生活,脫離看似徒勞的生存迴圈,想要親近土地,實現某種程度的自給自足。為此,編輯部邀請了兩組移居山林,半農半X的實踐者:獨自在梨山生活超過二十五年的李寶蓮,以及在臺東鹿野共同生活近十年的「共農共食」團體,透過她們的經驗對話,呈現獨自移居與團體合作兩種截然不同的樣貌。

土地╱居住問題

李寶蓮(以下簡稱寶):現今臺灣農地被炒作,是一個難以突破的客觀障礙,導致真心想在土地上生活的人很難取得土地。

共農共食(以下簡稱農):土地租賃的不穩定性是可能面臨的最大問題。經常遇到地主有其他規劃、租約到期或被轉租給他人等情況。

「每天來菜園不一定是工作,家裡的果皮菜渣,我也會拿到菜園當覆蓋物。」李盈瑩穿著白襯衫、工作褲和雨鞋,戴著草編帽,手拿鐮刀,站在近午的菜園中穿梭、工作,一身優雅乾爽,對照在太陽底下兩小時就像是各自經歷大雨的我與攝影師,她顯得游刃有餘。

「十九歲那年,我就想哪天是不是能在這裡蓋一間屬於自己的小屋。」站在渺無人煙的郊野、施作進度已略見雛型的木構骨架旁,蔡山緩緩說出少時夢想。大約同個時期,二〇一〇年左右,蔡山的父親,在地人稱「阿江」的陳昌江正開始提倡「南澳自然田」,引領了一波南澳打工換宿、體驗自然農法,以及下鄉、移居的風潮。

「我們移居不是什麼華麗轉身,就是要想辦法生活下去。」臺東長濱的天氣晴,亮晃晃的陽光穿透稀稀疏疏的葉子,打在「長濱船團基地」上,陳冠宇坐得四平八穩,一旁的以莉.高露(Ilid Kaolo)爽朗的笑說:「很多人以為我們當初去南澳種田是因為很有錢,怎麼可能?有一次我們正手工打稻穀的時候,一個路人經過,說在公視看過我們,形容說:『你們就是在臺北走投無路來這邊種田的!』某個程度來說,也不能說他錯啦。」

一八九六年,大稻埕知名仕紳、茶商李春生設立了臺灣首座製冰廠,開啟寶島冰品的快速發展。入口沁涼百百款,刨冰、雪花冰、綿綿冰、冰淇淋、霜淇淋……各擁不同食尚美學與支持者,但不少人對冰品的「第一次親密接觸」當屬冰棒了──買杯果汁插根筷子冰進冷凍庫,滿心期待倒扣出消夏的童年,相信誰都有過?

大約二十年前,臺東鹿野高台旁,一座由閒置製茶廠改造而成的陽春製冰廠裡,李銘煌和鄰人果農合作,費盡心思想解決當地水果過熟、過剩的問題,經歷無數次摸索與嘗試,終於在二〇〇七年成功研發出第一枝釋迦口味的枝仔冰,冰棒品牌「春一枝」也於焉而生。

當初之所以設立這間『鹿野76』商店,是想讓兒子和朋友們暑假時有地方可以打工,不料人潮並沒有想像得多,他們甚至還感到有些失落。因為門口有貼我的電話號碼,他們離開後不久,我的電話就被打爆了,一天二十幾通都在問,老闆請問你們有開店嗎?

早上十點,走在新竹縣新埔鄉成功老街上,遠遠便能看見顯眼綠色招牌「義順製冰廠」,門框上的陳舊木頭招牌題著「義順」,店面懷舊、復古,是知名已傳承百年的冰店。儘管來客眾多,只見第三代老闆,一九六九年出生的陳智弘倚著冰櫃,不疾不徐按客人點選口味打包,瞬即賣出數十枝冰棒。

「好熱!」大概是大家抵達屏東時,心頭都會浮現的第一句話。日焰熱烈,臉頰滑向下巴滴落的汗珠、從地底竄上的熱氣攻擊──吃冰,成為即刻占據腦海的強烈想望。遠遠看見「台糖冰店」的金色字體,因陽光映照獨自閃耀,彷彿什麼啟示,成為最誠懇的引誘。走進店內,涼爽冷氣開門迎賓,冰櫃裡成排凍得硬脆的冰棒,等著為客人執行消暑大業。

風靡今夏的「台灣拾味」冰棒禮盒,精挑全臺十家農會最受歡迎的在地農特產品,打造飽含島嶼風土甘味的冰棒;推出即完售,已成眾多嗜冰老饕心中的最強冰品禮盒──花蓮縣吉安鄉農會在總幹事張德奇的帶領下,推出這份深耕冰品領域的結晶,研發過程不僅斥資上億打造廠房,更耗時多年累積產品經驗,才有了如今的一鳴驚人。

鳳梨釋迦風味:臺東縣農會

打開包裝便是撲面而來的釋迦香氣,果甜纏綿又帶酸均衡,嗜甜者必嚐。

碧螺春綠茶風味:三峽區農會

精選在地知名碧螺春茶葉,甘中回味清爽苦韻,大人派消暑涼品。

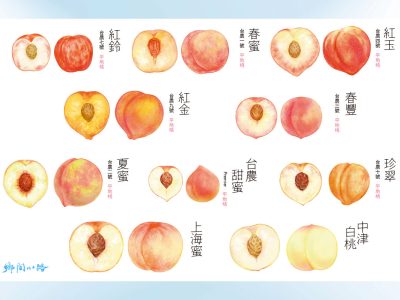

水蜜桃香氣馥郁高雅,多汁甜蜜卻吃不膩,是非常療癒人心的水果。

每年春夏盛產之際,總可見許多桃禮盒出現在市場、農會,甚至路邊的發財車,寫著來自知名產區、期間限定,精品水果店不時還會出現隱藏版、氣派精美的進口禮盒……手上拿著圓滿又嬌嫩的蜜桃,誰都想把握時機,多吃一顆是一顆。

臺灣的高山水蜜桃,通常在每年七、八月迎來大盛。無論從三峽、大溪或是大同前往拉拉山,只要看見路邊越來越多小貨車擺出一籃籃嬌嫩欲滴的水蜜桃,不須停車暫借問,即可知已經進入產地復興區了。一入復興深似海、山路蜿蜒浩漫,到拉拉山旅遊,途經「角板山」復興區農會時,別忘稍作停歇,逛逛還有驚喜。