土地

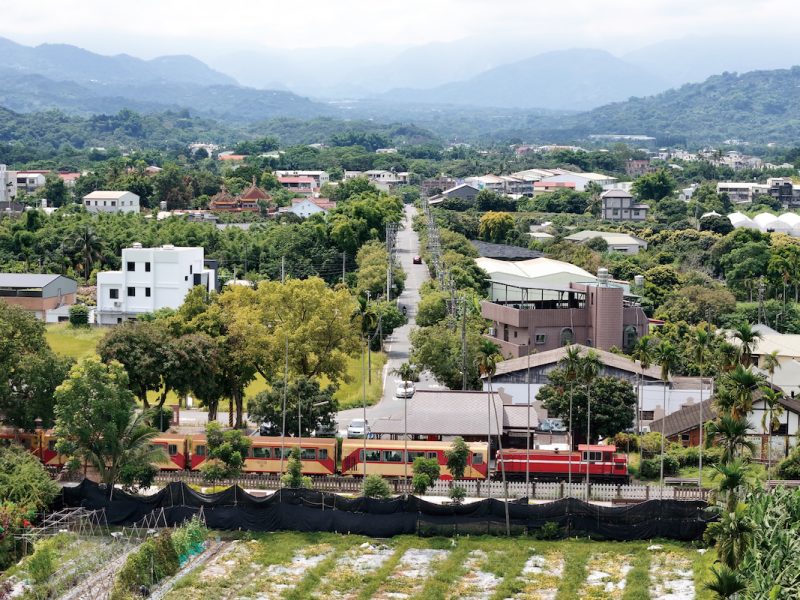

鄰近太平洋,又在北回歸線以南,陽光、空氣、水的完美比例,讓臺東擁有種出甜美釋迦的絕佳條件。釋迦農張簡裕峰創立「太陽很多」品牌,他不但種植、銷售釋迦,保護生態、與萬物共存更是他的核心理念。

樹是土地的原住民,在人類之前已然聳立。時光倒回三百多年前,拓墾的先民初次踏上這塊土地時,蓊鬱的樹林映入眼簾,臺灣許多地名便取自當時最茂盛的植物景觀,如桃園、楊梅、芎林等。經過長時間的開發,平地的原始樹林大多已被砍伐殆盡,稀有的老樹,加上後來傳入的樹種,構成現今的植物景觀。

二十多年前,嘉義竹崎傑出農友沈清德開始種植並推廣酪梨,是目前當地果樹產銷班第49班班長。竹崎也是現今臺灣主要酪梨產區之一,而原為鍋爐及蒸汽設備製作師傅的兒子沈世政六年多前返鄉從農,創立「阿波卡樂」品牌,傳承家中酪梨產業,協助在地產業升級。

逛臺中審計新村的店家,6歲的炎看中一本來自日本的口袋型筆記簿,封套為暗紅色鱷魚紋,展開的內頁是每天一行,一月一頁,書背附有一支小小的筆,相當有質感,炎衡量零用錢與存款後將它買下。

住在斜坡上的人們,為了隨時保持穩定,都有很驚人的腰力。像我這樣不愛運動,在電腦前工作最多也只能好好挺直幾分鐘,被啤酒和鹹酥雞養粗的腰身,基本上屬於被分配到打飯班、茶水班、托育班的體格,在年紀稍長的哥哥、姐姐面前這樣示弱已算有些愧對,若還在九十幾歲的小湯面前扶腰搥肩、嘶嘶哀鳴,那簡直是喪盡天良;小湯不罵人,只會在你面前默默「示範」怎麼搬動田間大石。

臺東鹿野高台上有一間「春一枝鹿野76」,冰櫃裡擺滿色彩繽紛的冰棒,口味眾多讓人難以選擇。身處於開放式的空間,向外眺望盡是綠意,一邊吃一口「春一枝」,感受臺灣土生良品的小確幸。小老闆李承澤承接父親李銘煌開創的事業,已定居臺東三年,展開自己的鹿野生活。

鬼魂可說是人類社會相當原始的信仰類型,世界上絕大多數民間信仰都相信人死後靈魂不滅,只是最終去處隨著民族差異有所不同。無論相不相信有鬼,這種普世價值觀幾乎影響每一個人。

到酒吧挑一瓶喜歡的酒款,酒液的沁涼以及伴隨的微醺,是炎夏之夜最暢快的享受。若在喝酒的同時,細看吧檯前陳列的酒款名稱,會發現許多是以植物為名——葡萄酒、苦艾酒、龍舌蘭⋯⋯。實際上,從酒廠釀造到酒吧調酒的過程,歷經了一趟植物之旅,正是不同釀酒植物的特性,構成每瓶酒的絕妙滋味。

夏天驅車上山後,喜歡打開車窗,讓風透進來,自然的涼意,讓人跟著神清氣爽,山裡的知了,這時候發出響亮的蟬聲,一陣一陣迴盪在山谷裡,像是清亮而節奏分明的樂音,好聽極了!

在臺灣南部的菱角田及芡實田,有一種外型如雉雞般的鳥類,牠們是水雉。水雉擁有修長的趾及爪,可優雅地在菱角、芡實、荷花、布袋蓮等水生植物上行走,因而有人喚水雉為「葉行者」。

大地上的藝術,結合生態、藝術、旅遊、節慶,日本的越後妻有大地藝術祭(Echigo-Tsumari Art Field)強調里山倡議中人與自然共生的精神,用藝術讓逐漸沒落的越後妻有地區擁有新生命,成功結合藝術與環境。

為什麼葡萄口味的汽水是紫色?為什麼顏色越深的辣椒醬感覺越辣?這正是食物暗藏的色彩祕密。在香氣與滋味前,顏色是食物給消費者的第一印象。為了讓食物「贏在起跑點」,有的食品業者會加入食用色素,讓食物不易因溫度或空氣變色,看起來更可口、更新鮮。

為了完成父親的一個小小想望:想要在食物裡聞到用木頭燒火的味道,去年冬天正式邀請武棟為我們家量身訂製窯灶,幾經討論、現地觀察量測,終於在今年4月開工。這個工期讓我家老爸老媽困惑很久,無論我怎麼說明對方是專業的工作者會自己看著辦,他們總會因為貼心的性格而過意不去,老問我:「天氣這麼熱,他們怎麼工作?為什麼不冬天再做就好了?」

跟走讀課的小孩抵達臺中「東協廣場」,許多小店的牆壁張貼著以紅藍兩色為主、頗為搶眼的海報,內容是許多打赤膊的男性及少數身著黑背心的女性,多半雙手握拳呈備戰姿態,眼睛直視鏡頭炯炯有神。

3月初,經歷了斷水及搶打田機忙亂後,好不容易插完秧,大家興奮地說那得「巴格浪」了。「這次巴格浪不要殺豬,我們去海邊的榕樹下。」在田裡話講得肯定,但離開了田,大家便立刻被生計推著各自忙碌。

端午節常被稱作五月節或五日節,也有人說是肉粽節。俗語說:「未吃五月粽,破裘毋敢放。」意指端午節前氣候多變、不穩定,厚重冬衣不敢隨意收起來。由此可知,端午節可是天氣從陰晴不定轉穩的重要時間點。

小小的種子,肩負著傳承世代的使命。為了讓物種生生不息,種子因循生長環境,演化出獨特的外型與傳播方式。模樣討喜的種子相當受歡迎,於近年興起一股收藏熱潮,也常作為手工藝素材。當種子被帶離生長環境,成為人類的收藏品,種子越來越少,為自然界生態系帶來更多隱憂。