豐年雜誌

封面故事

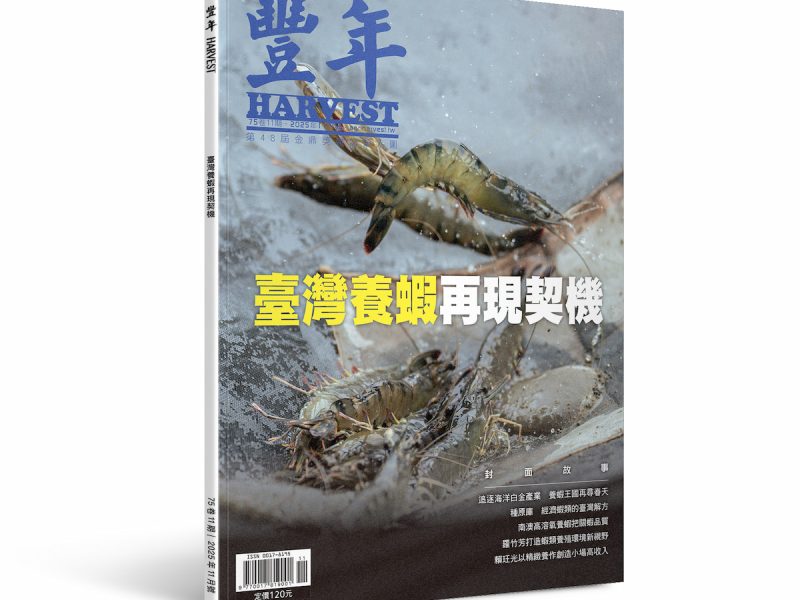

過去30年來,全球蝦產業已成長20倍,養蝦版圖早已重新洗牌,這不僅是產業競爭,更是糧食安全與國家戰略的延伸。早在80年代就培育出世界級技術的臺灣,面臨的挑戰不是追求產量,而是建立一套「能在極端氣候中呼吸的系統」,因此調整養殖環境、強化檢疫體系等多管齊下,才能尋出屬於自己的藍色利基。

草蝦屬於對蝦科對蝦屬,分布於印度洋—太平洋海域,包括日本海、阿拉伯半島、非洲東岸以及臺灣沿海均有產,早期臺灣除了捕撈野生成蝦,也會培養野外獲得的草蝦苗。由於體型較大,受到消費者的喜愛,加上養殖相對容易、抗病性相對高,成為國際上的熱門養殖蝦種。

臺灣近代農業發展史中,曾因優秀的繁養殖技術,獲得無數的「王國」稱號,「養蝦王國」即是其一,這段曾經光輝的過去雖然已經不再,目前主要養殖的蝦類如白蝦、泰國蝦也僅能供應部分內需,蝦類的需求得仰賴進口,但1970至1980年代的草蝦養殖輝煌歲月,仍為今天臺灣甚至全球的養蝦業打下基礎,而過往失敗的慘痛經驗,更是今日國內業者持續提升、努力發展的基礎。

臺灣白蝦產業長年仰賴進口種蝦與蝦苗,因「信任門檻」與「標準體系」尚未建立。國際主流供應早已把無特定病原(Specific Pathogen Free, SPF)、檢疫制度化,形成「來源穩定、風險可控」的市場認知;反觀國內部分苗場仍憑經驗出貨、未分級檢測,造成投放風險與信任不足。2025年10月落成的東港蝦藻類種原庫,嘗試把「可預期的好苗」變成基本條件,為國產蝦苗重建品質與信心,並回應氣候變遷與產業永續的雙重挑戰。

農業經營

接手星源茶園的劉景源,種茶之餘,同時發展多樣性的體驗經濟與產品,也積極參加國內外旅展,另闢蹊徑每年能夠接待數千名國際觀光客,行銷與生產並重、活力十足的他,為自家茶園開創活力新生機。

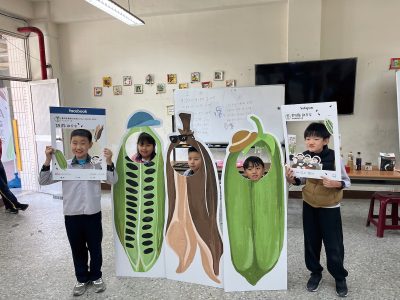

當農業遇上教育,會擦出什麼火花?農業部桃園區農業改良場近來推動食農教育計畫,串聯研究員、教師與營養師攜手將農業技術帶入校園,引導孩子們從實作中認識土地、食物與農業,讓他們在解決問題中學會觀察、尋找答案,看見食農教育最動人的價值。

當農業走進教育第一線,有更多無限想像的可能!在農業部臺南區農業改良場團隊的努力下,食農教育不再只是課本上的知識,而是從土地出發的學習行動。以在地作物胡麻為起點,透過有趣的教具教材,引導孩子透過動手實作,從觀察到探索、從提問到解答,逐步理解食物背後的農業知識與生活智慧,開啟「飲食與土地」之間最根本的連結。

在臺灣,土地不只是生存的空間,更像是一本書,記錄著人與自然的共生記憶。許多原住民族地名,源於植物的名字——那是族人對環境的理解、使用與情感的映照,當他們以植物為地方命名時,也替這份土地記憶留下與當地植物連結的註腳。

農業技術

胡麻(Sesamum indicum L)成熟時蒴果會自然開裂落粒,使採收仰賴人工,讓人力成本高達總成本的四成。為解決缺工與機械採收困難問題,農業部臺南區農業改良場歷時10年育成低落粒、可機械採收的新胡麻品種「臺南2號」。此品種蒴果不易裂開、莖桿粗壯不倒伏,含油率高、風味佳,且採收人力可大幅減少,其作業時間更縮短95%,成本降低三成以上。

對於許多消費者而言,臺灣茶是品質保證的代名詞,但茶葉、茶飲品是否真的使用臺灣茶葉,恐怕難以單從肉眼辨別。農業部茶及飲料作物改良場研發「茶葉DNA指紋鑑定技術」,識別茶葉品種與親緣關係,除了避免消費者買到混充低價品種的產品,也能用於臺灣的茶樹品種權與種原保護,助臺灣茶產業永續發展。

當我們走在臺灣的校園或城市綠地時,是否曾注意過不同樹木的樣子?有些筆直高聳(如龍柏),有些低矮寬展(如榕樹);有的枝葉緊密向上,有的則如傘般開展。這些外觀上的差異,不僅豐富了我們身邊的綠地景觀,提供視覺上的多樣性與觀賞價值之外,更深刻地透露出植物與其生長環境之間長時間互動後所形成的「適應策略」。

農業部農業試驗所歷經多年研究,成功育成高油酸落花生品種「台農11號」,不僅株型矮、適合機械化採收,還具備高產量與高品質特色。與一般品種相比,秋作產量提升達三成,油酸含量更高達78~83%,顯著優於一般落花生,能有效延長油脂穩定性與保存期限,大幅降低加工業者在倉儲與品管上的壓力。

豐年人物

《無米樂》導演顏蘭權新作紀錄片《種土》入圍金馬獎,片中關注農業土壤議題,記錄竹科工程師「阿仁」希望將都市農業廢棄物堆肥轉化為土壤,奮力一搏「種土」的歷程。阿仁結識棗農「安和哥」楊安和,因在安和哥棗園看到自然照養有機的土壤,找到種土大夢成真的可能性,建立信心。會呼吸、生態系健全蓬勃的農業土壤如何養成?答案或許就在楊安和30年來的農業實踐之中。

臺灣土雞味道鮮美,上世紀1976年至1985年可說是臺灣土雞黃金十年,在肉用雞市場幾乎每年達70%市占率,但早年尚未建立土雞種原與品系的資料,市面有各種各色土雞,無法確認臺灣土雞品種特色,以及在育種與配種制度不健全下,土雞無法發揮雜交優勢,市場競爭力下降。

現年74歲的中興大學名譽教授李淵百,1981年首開先河投入臺灣土雞育種研究及推廣工作。中興大學農業暨自然資源學院院長陳志峰傳承師門,跟隨李淵百腳步40年,從學術到實務的執行力強。兩人暢談土雞保種及育種的重要使命。

全世界的咖啡生產國大致都座落於南北回歸線之間的熱帶地區,也被稱為「咖啡帶(coffee belt)」。轉動地球儀,在咖啡帶上,從東非的肯亞、坦尚尼亞,中南美洲的巴拿馬、瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加及哥倫比亞、厄瓜多,太平洋中的夏威夷到東南亞的印尼,眾多知名的咖啡生產地還有一個共同關鍵字,那就是「火山」。而地處咖啡帶北沿的臺灣,也有一座「火山莊園」——位於大屯火山山麓的「大屯29莊園」。

2017年是臺灣「國產材元年」,隔年全國農業會議訂出十年後——2028年國產材自給率達成5%的目標,增加至五倍。距離目標達成時間,今年來到期中考階段,農業部林業及自然保育署積極推動可相輔相成的非木質產業發展,轄下全國八個地區分署將在今年全部各自推出不同風土的特色本土植物精油原料生產,衍生精油、純露及香水等相關產品。

各期雜誌

臺灣養蝦產業曾經輝煌,如今產量雖拚不過養殖大國,但依舊有著自己的技術優勢,如生物遺傳研究等技術底氣深厚,若是充分應用到蝦苗培育等,依然有機會放眼世界。此外,打造生物安全的養殖環境已成為產官學界共識,不管是產量與品質,地狹人稠的臺灣,結合智慧養殖技術的投入,才有可能讓漁民站穩內銷市場,前進國際高端市場。

臺灣是全球第二大鵝肉生產國家,但養鵝產業在2015年的禽流感疫情重傷,鵝農十年生聚,至今才恢復八成元氣。告別禽流感,鵝農以密閉式智慧禽舍等強化疫病管理,自國外引種改善種鵝種原,但產業仍需找回鵝肉市場,帶動飼養規模持續成長。

國人鵝肉消費習慣長期侷限在「鵝肉攤」,但疫後消費型態轉變,鵝農嘗試開發平價、多樣化鵝肉餐飲,打開新世代的味蕾;本是農廢的鵝絨,更經羽絨業循環利用搖身化白金,讓肉鵝邁向全鵝利用。養鵝挑戰未歇,但產業自有底氣昂首清歌。

臺灣養羊已有數百年歷史,產業發展與相關技術相對成熟。然而,國內因價格關係,較常食用進口羊肉的現況,和羊乳在與牛乳競爭下,受到政策與成本等多重因素影響,使近年國產羊肉與羊乳的產量、銷售量皆明顯下滑。消費者對羊肉帶有腥味的刻板印象,以及羊乳銷售多侷限於學童市場,都限制了產業的發展。國產羊,肉乳雙鮮,未來如何推廣羊肉在多元料理上的應用,並凸顯羊乳易於消化吸收的營養優勢,是使臺灣羊產業重新贏得市場青睞的重要思考方向。

今(2025)年臺灣獲頒獲世界動物衛生組織(WOAH)認證為「(傳統)豬瘟非疫國」,成為亞洲唯一同時擁有「三大豬病非疫國」地位的國家。但多數國人也許並不清楚,我們之所以能成功打下每場公衛史上動物傳染疫病的勝仗,是因為有一群公職獸醫師們站在身後,守護著我們的日常食安及動物保護與健康。就讓我們一起走進他們執業現場,看看他們究竟和一般認知伴侶動物獸醫師們有何不同,又有些什麼心內話想對我們說。