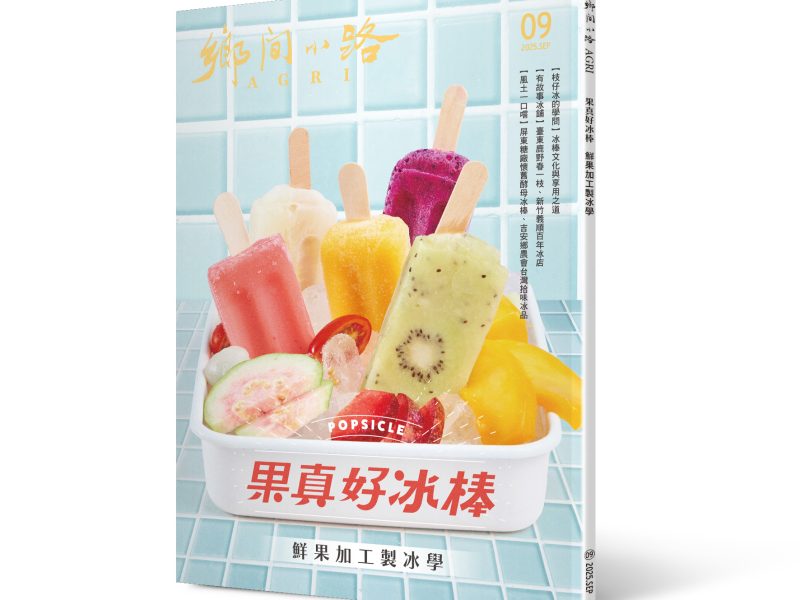

鄉間小路

封面故事

一八九六年,大稻埕知名仕紳、茶商李春生設立了臺灣首座製冰廠,開啟寶島冰品的快速發展。入口沁涼百百款,刨冰、雪花冰、綿綿冰、冰淇淋、霜淇淋……各擁不同食尚美學與支持者,但不少人對冰品的「第一次親密接觸」當屬冰棒了──買杯果汁插根筷子冰進冷凍庫,滿心期待倒扣出消夏的童年,相信誰都有過?

大約二十年前,臺東鹿野高台旁,一座由閒置製茶廠改造而成的陽春製冰廠裡,李銘煌和鄰人果農合作,費盡心思想解決當地水果過熟、過剩的問題,經歷無數次摸索與嘗試,終於在二〇〇七年成功研發出第一枝釋迦口味的枝仔冰,冰棒品牌「春一枝」也於焉而生。

當初之所以設立這間『鹿野76』商店,是想讓兒子和朋友們暑假時有地方可以打工,不料人潮並沒有想像得多,他們甚至還感到有些失落。因為門口有貼我的電話號碼,他們離開後不久,我的電話就被打爆了,一天二十幾通都在問,老闆請問你們有開店嗎?

人物

春天是菜蔬極美的季節。草木萌芽,葉菜類紛紛開花,二月到四月正值芥藍花上市,一大把賣五十元,能吃好幾餐。

小時候只知芥藍炒牛肉好吃,卻不知道芥藍花也可以吃。有一次跟父母去鄉下,採回一大把盛開的白花芥藍,美極了,草花有一種恣意的生猛氣勢,抽高的花梗上星星點點,素樸又聖潔,怎麼大家沒有想到可以栽培來做裝飾用切花呢?

念戲劇系時,有一堂課老師帶我們去花市,給我們一個固定額度,讓每個人自由挑選自己喜歡的植物。

在花市裡仔細尋找,與自己頻率相近的植物,最後帶走了空氣鳳梨。花市老闆說,這種植物好照顧,不需要放在水裡、土裡,在空氣中就可以生存。

當所有人拿著一盆一盆的植物,走出花市集合,我只拿了一株握在手上,不用提袋,小小空氣鳳梨,就這樣被我拎出來。

迎接舊曆新年,思索著寫個開運文章應景,想起日本逢年過節常出現的達摩不倒翁。念頭一來,開啟了達摩「雷達」,我在住家附近商店、友人剛入厝的新房,陸續偵測到了達摩身影,原來達摩與我們很親近,這個小發現讓我頗驚喜。

達摩為中國禪宗初祖,飄洋過海到了日本,形象變得很Q,而且還成了圓夢大使。日本人認為圓滾滾的達摩不倒翁,倒了立刻站起來,不為困境打倒很勵志,向祂許願一定能實現。

清晨六點,清水第一公有市場地下室還是暗的,但最角落的攤位已經亮起燈光,這裡是一一二號「黑豬王」,幾位早起的客人耐著性子排隊。年輕女子正俯首分切砧板上的豬肉,神情專注,俐落修除豬肉邊角多餘的筋膜、脂肪,手起刀落、大力剁塊,桌面為之震動,接著輕柔捧起豬肉秤重、裝袋,交到客人的手上後,她抬頭明媚一笑:「謝謝!下一位,姐姐妳想怎麼煮?」

土地

那日,早晨七點未到,我獨自來到奮起湖車站的月臺上,靜靜地享受著難得的寧靜。晨曦輕柔地灑在鐵軌上,空氣中彌漫著清新的山林氣息,令我不禁思索:這座車站有哪些畫面與聲音,是居民與旅人所熟悉的回憶?

出於好奇,讓我心中燃起了探索的渴望,我決定去拜訪站長詹岳翰。他在阿里山鐵路服務超過十七年,曾擔任列車長和沼平車站的站長。

中部越野跑圈有一位號稱「全民乾爹」的人物,年過六十,身材精實,膚色黑亮,很容易看出這人是練家子,但總是憨憨地笑,瞇著雙眼,嘴角都快拉到耳際。

初次遇到乾爹,是二○二三年末的龍虎鳳越野,從加里山下來時,看到這個精壯的背影。他讓到一旁說:「少年仔,給你先過,我體力要留到下週。」

母校臺灣大學,慣用樹木命名校內幹道。椰林道、蒲葵道、桃花心木道,大致反應了早年的植樹偏好─大多是日治時的偏好,畢竟早早種下,才容易形成歷史記憶。校內雖也持續種植幾十年來流行的各類樹種,但幾乎都排不上命名榜。然而臺灣欒樹不一樣,伴隨幾個新系館往南延伸,「欒樹道」在兩千年初獲得命名,此時欒樹也才剛流行了約二十年,就樹木的時間而言,如此年輕。

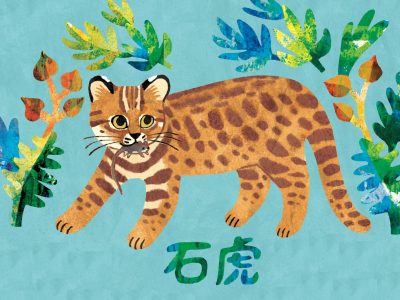

石虎是臺灣目前唯一的原生貓科動物,位列瀕危保育名單。其外型肖似虎斑貓,但耳形圓潤,耳後有明顯白斑,雙眼如探照燈炯炯有神,兩條灰白紋路從眼窩內側往上延伸到額間,是最清楚的特徵;體長約六十五公分,尾長約三十公分,體重則有三到六公斤,全身覆蓋深色斑點。

飲食

我從市場攤販前走過,看見一個牌子寫著:「埔里日晒香菇」,攤子上的每個香菇都黑到發亮,老闆拿起一顆香菇用力砸下,發出「噹」一聲,鏗鏘有力。「沒有香菇像我們晒到這麼乾的喔,放十年都不會發霉,不會壞掉喔。」我想到小學堂廚房裡恰好沒有從埔里帶回來的香菇了,於是,稍微猶豫之後,我還是買了一包。

日本作家太宰治最為人熟知的作品,應屬《人間失格》。不過,比起自傳體小說的各種無賴耍廢行徑令人發噱,我更喜歡他另一篇小說〈水仙〉。

〈水仙〉的女主角是一位娘家不幸破產的貴婦人,出身上流社會、品味學識都好的丈夫,為了讓妻子重拾自信,鼓勵她去跟附近的三流畫家學畫。

法國人都知道拿破崙不愛美食,他的軍旅生涯常常只求果腹,在馬背上草草解決。得到權力後,拿破崙也不定時用餐,導致他的官邸廚房必須要一整天都在烤雞,好隨時供應餐點。除了不定時用餐,他也不在餐桌上吃飯,而是在辦公桌或會議室,服務他用餐的團隊得隨時隨地嚴陣以待。

觀光客如我到澎湖,通常選住馬公市區,但是今天,我要住內垵。

內垵村位於澎湖群島的西嶼,是澎湖最西邊的聚落之一,從馬公開車來此,約需四十分鐘。這樣相對偏遠的地方,沒有市場,有菜車。

當地朋友與我相約早上六點半出門看菜車,但六點零五分,我就先被喉音很重的「各位鄉親大家好,宮口在賣豬肉,香腸、排骨、豬腳」廣播聲叫醒。

藝文

日本作家太宰治最為人熟知的作品,應屬《人間失格》。不過,比起自傳體小說的各種無賴耍廢行徑令人發噱,我更喜歡他另一篇小說〈水仙〉。

〈水仙〉的女主角是一位娘家不幸破產的貴婦人,出身上流社會、品味學識都好的丈夫,為了讓妻子重拾自信,鼓勵她去跟附近的三流畫家學畫。

我最喜愛的奇幻小說作者,其一是喬治馬汀,其二是村上春樹。

這兩位都無法被完全歸類入奇幻文學,因為他們作品裡雖然有噴火龍、有會說話的蜘蛛猴,但也有深沉的人類生存思索。其中,村上春樹的小說場景多架設於日常的都市,但是,日常生活總有那麼一個奇詭的裂縫,等待主角陷落。

冬去春來,市場上出現一麻袋一麻袋裝的新鮮皇帝豆,這也是南臺灣的旬之味。皇帝豆原產於中美洲,十九世紀引入臺灣種植,因為植株強壯耐旱、少病蟲害,成為南部農村常見的兼作植物。

週末到勃根地訪友,朋友帶我去一家道地的小館,嚐到了極美味的「燉牛犢頭肉」。這是一道將小牛頭所有能吃的部位去骨留肉捲成一圈,切片後和蔬菜一同燉煮的料理。聽起來好像很可怕,但膠質滿滿入口即化,有點像半筋半肉的清燉牛肉。

各期雜誌

往昔九月,該是夏意逐漸收攏,秋涼漸展的時候。只是這陣子從體感便可知夏熱的尾巴彷彿還會緩緩延續。剛巧迎上的農曆閏六月,大概也是如此預示:暑氣仍盛。時間被拉長的明亮豔夏裡,各位鄉友們的清涼祕技是什麼?

要我們說,首選當然是推薦先吃根臺灣在地鮮果製成的冰棒,一口咬下去,冰涼直衝腦門,水果甜味化開,果泥還嚐得到果肉纖維,降溫的速度大概比冷氣還快──一枝在手,閒散街走。

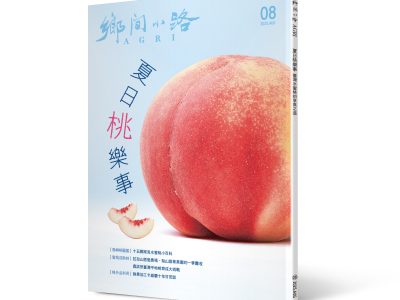

夏日應該是什麼模樣?熱浪來襲的路邊小店裡,大碗公盛滿晶瑩細碎冰沙,淋上繽紛醬料,情人們一口一口愉快分食;或是,路人們在午後雷雨的間隙中奔跑,一朵朵傘打開的鮮豔,亮麗起陰沉天色。當然,最讓人著迷的,大約是剛剛才在街角買了幾顆水蜜桃,簡單沖過水就忍不住邊走邊吃,陽光下汁水淋漓沾滿整手甜蜜──因為一顆桃子感到人生暢快。

農產豐碩的臺灣,每日都能吃到清脆甘甜的蔬果,島嶼風土與節氣轉換而來的滋味,琳瑯滿味蕾。隨著健康生活與友善環境的理念興起,「蔬食」之為一種飲食方式,已成為人們思考吃這件事時的一個重要選項;然而,應該怎麼吃、怎麼選才能均衡又營養?

本期邀請各方蔬食專家,與將蔬食烹飪想像煉化到極致的大廚們,以手中妙勺,指引我們走向綠色美味生活的康莊大道。

你也有一只紅藍綠配色、臺味文青正字標記的「茄芷袋」嗎?八、九〇年代的鄉間幾乎人手一「咖」。「茄芷」二字據說來自日語Kagibari(鉤針編織)的發音,而早前這袋子是以生活常見的藺草為素材,化纖工業興起後,才改以尼龍材質量產。