鄉間小路

封面故事

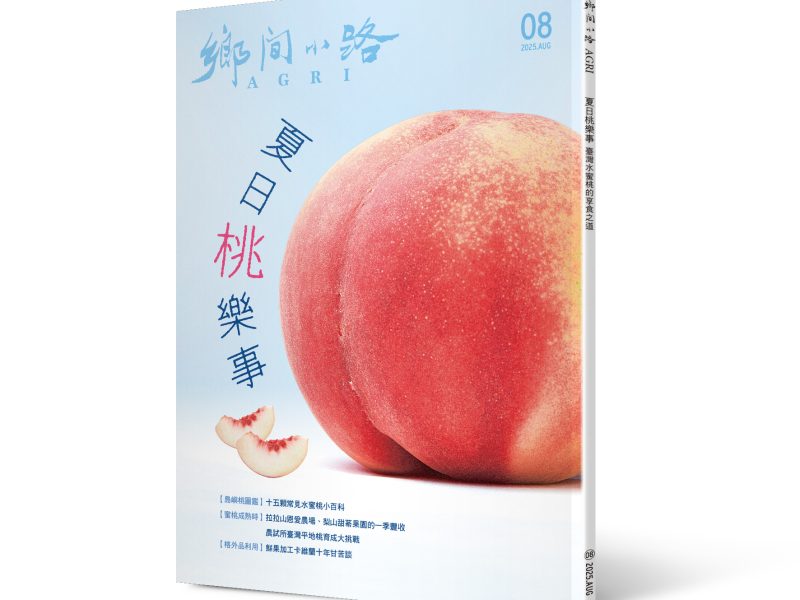

水蜜桃香氣馥郁高雅,多汁甜蜜卻吃不膩,是非常療癒人心的水果。

每年春夏盛產之際,總可見許多桃禮盒出現在市場、農會,甚至路邊的發財車,寫著來自知名產區、期間限定,精品水果店不時還會出現隱藏版、氣派精美的進口禮盒……手上拿著圓滿又嬌嫩的蜜桃,誰都想把握時機,多吃一顆是一顆。

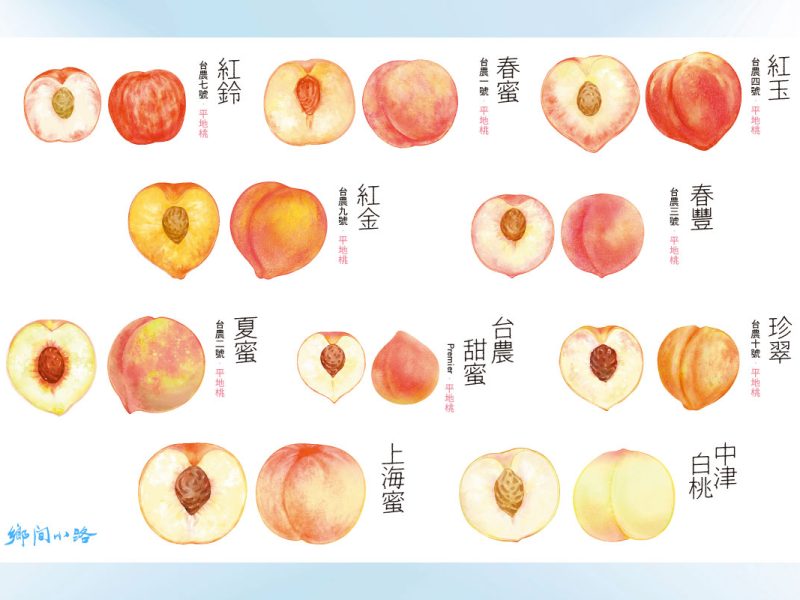

臺灣的高山水蜜桃,通常在每年七、八月迎來大盛。無論從三峽、大溪或是大同前往拉拉山,只要看見路邊越來越多小貨車擺出一籃籃嬌嫩欲滴的水蜜桃,不須停車暫借問,即可知已經進入產地復興區了。一入復興深似海、山路蜿蜒浩漫,到拉拉山旅遊,途經「角板山」復興區農會時,別忘稍作停歇,逛逛還有驚喜。

人物

春天是菜蔬極美的季節。草木萌芽,葉菜類紛紛開花,二月到四月正值芥藍花上市,一大把賣五十元,能吃好幾餐。

小時候只知芥藍炒牛肉好吃,卻不知道芥藍花也可以吃。有一次跟父母去鄉下,採回一大把盛開的白花芥藍,美極了,草花有一種恣意的生猛氣勢,抽高的花梗上星星點點,素樸又聖潔,怎麼大家沒有想到可以栽培來做裝飾用切花呢?

念戲劇系時,有一堂課老師帶我們去花市,給我們一個固定額度,讓每個人自由挑選自己喜歡的植物。

在花市裡仔細尋找,與自己頻率相近的植物,最後帶走了空氣鳳梨。花市老闆說,這種植物好照顧,不需要放在水裡、土裡,在空氣中就可以生存。

當所有人拿著一盆一盆的植物,走出花市集合,我只拿了一株握在手上,不用提袋,小小空氣鳳梨,就這樣被我拎出來。

迎接舊曆新年,思索著寫個開運文章應景,想起日本逢年過節常出現的達摩不倒翁。念頭一來,開啟了達摩「雷達」,我在住家附近商店、友人剛入厝的新房,陸續偵測到了達摩身影,原來達摩與我們很親近,這個小發現讓我頗驚喜。

達摩為中國禪宗初祖,飄洋過海到了日本,形象變得很Q,而且還成了圓夢大使。日本人認為圓滾滾的達摩不倒翁,倒了立刻站起來,不為困境打倒很勵志,向祂許願一定能實現。

清晨六點,清水第一公有市場地下室還是暗的,但最角落的攤位已經亮起燈光,這裡是一一二號「黑豬王」,幾位早起的客人耐著性子排隊。年輕女子正俯首分切砧板上的豬肉,神情專注,俐落修除豬肉邊角多餘的筋膜、脂肪,手起刀落、大力剁塊,桌面為之震動,接著輕柔捧起豬肉秤重、裝袋,交到客人的手上後,她抬頭明媚一笑:「謝謝!下一位,姐姐妳想怎麼煮?」

土地

臺北的夏天總讓人煩悶,空氣潮溼、日頭不明朗⋯⋯我站在陽臺望著剛洗晾好的衣服,忽然間想起澎湖那片鹹爽的海風,與田間飄來的泥土香氣。

澎湖的土地不肥沃,水源也珍貴,但偏偏多風、少雨,土質沙礫含量高,恰好最適合種土豆。夏天在社區裡散步時,總會在用一塊塊石頭砌起的「菜宅」裡,見到土豆叢茂密的綠意。

隨著鹿麻產車站啟用,造訪的旅人越來越多。有人慕名而來,只為目睹小火車的魅力;有的人則對這座獨特的木造車站建築情有獨鍾。有人期待能與狗狗站長「波吉」巧遇,並享受騎著單車欣賞鐵道田園風情;有些人則希望在此探索菸葉文化的足跡……對於喜愛生活與文化的我而言,無論哪一個季節,鹿麻產總能帶來驚喜與發現。

這陣子實在熱得過分,訓練變得難以忍受。多數情況下,你只能選擇在無風的樹林裡被悶壞,或在無遮蔽的太陽下被晒到蒸發(除非你不挑天氣,那也能選擇冒午後雷陣雨的風險,然後被淋溼,或滑跤到懷疑人生)。

天氣的各種為難,光想到出門訓練就感覺皮膚黏膩發燙。但逃避訓練儘管身體舒服,內心怎麼也過不去。

家住新北,新店。景美溪一橋之隔就是臺北市,走過去從不感覺跨過了什麼城界。不過到了北岸,安全島上開始出現樹木,冬天葉片落盡,夏天開出繁花,於是知道身在景美了。

但那是什麼樹呢?長久以來我都以為是九芎。那排樹果實小巧,是九芎的樣子。九芎又名小果紫薇,若無花果,光看枝條,與紫薇非常相像。

飲食

小學堂夏令營在炎熱的七月登場,為了讓工作夥伴們更有鬥志,我堅持在課餘時間為大家烹煮午餐,而今年最大的挑戰是,有一位夥伴是吃蛋奶素的,不吃蔥蒜。不管是料理葷素菜餚,薑、蔥、蒜都是我隨手入鍋的必需品,突然之間,像是個被束縛住手腳的舞者,無法施展。同時也升起了勝負欲,如果沒有蔥蒜就要敗下陣來?

八月份日頭仍然毒辣,市場上卻悄悄出現了蓮藕,預告著秋季即將來臨。

蓮花全株都有食用價值,花瓣可以供佛、煮蓮花茶,甚至裹粉油炸食用;蓮子不論是鮮食、煮湯、蜜漬都美味;當蓮子採收完畢,還有藏在泥水中的地下莖─蓮藕!

回到臺灣,朋友帶我去吃一間位於臺北市仁愛路巷子裡的米其林綠星餐廳:EMBERS。餐廳負責開門迎賓的,是一位法國籍的侍者。以為要吃法餐?但桌上放的是筷子,原來我們要吃的是新式臺菜。

新式臺菜是什麼?離開臺灣到法國求學工作定居二十多年,我已經遠離臺灣社會,不知道什麼是新式臺菜,但在這一頓晚餐中,吃出新式臺菜的端倪和我不認識的臺灣。

東市場的豬肉販售區,還留有日治時期以檜木建造的桁架,上頭掛了數條粗鐵鏈,「這是吊豬用的,以前要自己處理整隻。」─我想像那豬隻高掛場景─震撼。如今,不必從頭自己來,大哥切著三層肉說:「半夜會有取骨師先來處理,我們都笑說,他們是『撿骨』的!」

藝文

我最喜愛的奇幻小說作者,其一是喬治馬汀,其二是村上春樹。

這兩位都無法被完全歸類入奇幻文學,因為他們作品裡雖然有噴火龍、有會說話的蜘蛛猴,但也有深沉的人類生存思索。其中,村上春樹的小說場景多架設於日常的都市,但是,日常生活總有那麼一個奇詭的裂縫,等待主角陷落。

冬去春來,市場上出現一麻袋一麻袋裝的新鮮皇帝豆,這也是南臺灣的旬之味。皇帝豆原產於中美洲,十九世紀引入臺灣種植,因為植株強壯耐旱、少病蟲害,成為南部農村常見的兼作植物。

週末到勃根地訪友,朋友帶我去一家道地的小館,嚐到了極美味的「燉牛犢頭肉」。這是一道將小牛頭所有能吃的部位去骨留肉捲成一圈,切片後和蔬菜一同燉煮的料理。聽起來好像很可怕,但膠質滿滿入口即化,有點像半筋半肉的清燉牛肉。

我們常常讀到一些「法國女人吃不胖」的文章,但法國料理重奶油的傳統,怎麼可能吃不胖?像早餐的可頌麵包要好吃,奶油是它最重要的靈魂。那有沒有一種可能,法式料理的量很少,所以法國人吃不胖?還是法人的運動量較大?

各期雜誌

夏日應該是什麼模樣?熱浪來襲的路邊小店裡,大碗公盛滿晶瑩細碎冰沙,淋上繽紛醬料,情人們一口一口愉快分食;或是,路人們在午後雷雨的間隙中奔跑,一朵朵傘打開的鮮豔,亮麗起陰沉天色。當然,最讓人著迷的,大約是剛剛才在街角買了幾顆水蜜桃,簡單沖過水就忍不住邊走邊吃,陽光下汁水淋漓沾滿整手甜蜜──因為一顆桃子感到人生暢快。

農產豐碩的臺灣,每日都能吃到清脆甘甜的蔬果,島嶼風土與節氣轉換而來的滋味,琳瑯滿味蕾。隨著健康生活與友善環境的理念興起,「蔬食」之為一種飲食方式,已成為人們思考吃這件事時的一個重要選項;然而,應該怎麼吃、怎麼選才能均衡又營養?

本期邀請各方蔬食專家,與將蔬食烹飪想像煉化到極致的大廚們,以手中妙勺,指引我們走向綠色美味生活的康莊大道。

你也有一只紅藍綠配色、臺味文青正字標記的「茄芷袋」嗎?八、九〇年代的鄉間幾乎人手一「咖」。「茄芷」二字據說來自日語Kagibari(鉤針編織)的發音,而早前這袋子是以生活常見的藺草為素材,化纖工業興起後,才改以尼龍材質量產。

果醬的風行,舊時曾寫就一段農產進入大型加工廠的發展,不論是大賣場五顏六色的果醬,還是甜食中繁複多樣的抹醬,儘管味道有時人造,卻總是偶爾懷念的兒時滋味。

隨飲食品質日受重視,專業而懷抱關懷土地初心的製醬職人嶄露頭角,追求產地溯源、