撰文╱洪與成

家戶門口的羊奶箱,或者冬天熱呼呼的羊肉爐,都是臺灣飲食文化中,與羊產業高度相關的環節。臺灣養羊歷史悠久,產業也愈趨成熟,但羊肉需求高度倚賴進口,羊乳則面對牛乳這個民眾更熟悉的強大競爭對手。目前許多養羊戶與業者嘗試創新、開發多樣食材,凸顯國產羊肉的優點,並研發直接飲用鮮羊乳以外的飲食形式,拓展新客群,繼續寫下國產羊產業的新篇章。

臺灣養羊的歷史已有數百年,回顧諸多歷史文獻,就提到臺灣、澎湖養羊的情況,例如元朝商人、航海家汪大淵《島夷誌略》描述澎湖(文中寫做「彭湖」)「山羊之孳生數萬為羣。家以烙毛刻角為記,晝夜不收,各遂其生育。」清代杜臻撰寫的《澎湖臺灣紀略》,也提到澎湖「尤多畜羊。羊特肥大孳生山谷間,千萬為群」的盛況。

這段時間,臺灣主要飼養的羊品種,應是黑色毛皮的「臺灣黑山羊」,這是臺灣的本土品種,但如要進一步溯源,是在約1 7世紀從中國華南地區引進,這些山羊外觀多為黑色,也有少量是棕色毛色,主要特徵包括體型小、體質強健、耐粗飼、抗熱性強等,如今已成為臺灣本土品種。

然而,臺灣黑山羊雖然能適應臺灣溼熱的氣候風土,但體型、骨架小代表產肉效率不高,如要做乳羊培育,產乳量也偏低,並不是最符合經濟效率的選擇,因此引進國外種原飼養,或與本土品種雜交進行品種改良,是臺灣養羊產業發展的必要之路。從日治時期,臺灣開始出現計畫性的引種、育種工作。

日治時期引進重要乳用羊 歐陸品種成臺灣羊產業生力軍

1919年,日本人神谷清尤引進吐根堡(Toggenburg)與撒能(Saanen)品種山羊,先於臺北市飼養,接著於1930年代,臺灣總督府再引進撒能羊,在嘉義、恆春的畜牧場飼養。

這兩個源於瑞士的山羊品種至今仍有引進、飼養,是臺灣常見的乳用羊品種,尤以撒能影響最為深遠,這個全世界飼養最多的乳用山羊品種,全身雪白的外觀,也成為乳羊形象的代表。

撒能產乳量高,但不耐粗飼也不耐溼熱,並不適合臺灣氣候,因此臺灣最常見的乳羊並非撒能,而是阿爾拜因(Alpine)。阿爾拜因依據地域不同,區分成英國、法國、瑞士、洛克及澳洲等5個品系,臺灣主要引進法國品系,由於法國品系發源於阿爾卑斯山區,耐長途跋涉、氣候適應性較好,兼具耐粗放飼養、仔羊育成率高等優勢。

抗溼熱耐粗飼也是引種重點 外國肉羊血統打造臺灣新品種

除了從歐洲地區引進品種,臺灣也引進具有熱帶羊血統的品種,最重要的品種努比亞(Nubian)與波爾(Boer)。努比亞羊的全名是盎格魯• 努比亞(Anglo-Nubian),於1980年代引進臺灣至今,其實是由英國培育的品種,但在選育過程中,引進埃及、印度等地的公羊,因而具有抗溼熱的特性,做乳用、肉用羊都適合。

波爾品種約於1990年代引進臺灣,來自南非地區,為當地荷蘭裔居民選育,由在地山羊品種發源而來,並混有歐洲、北非或印度的山羊血統,增重快速、繁殖效率高、抗病耐粗飼等特性,是全世界最普遍的肉羊品種。

這兩個品種除了引進飼養,也成為育種的重要種原,目前臺灣飼養的肉用山羊,有波爾與努比亞雜交的子代,也有與臺灣黑山羊雜交,結合其精肉率高的優勢,成為臺灣獨特品種。例如2015年由農委會(今農業部)通過新品種登記的「墾丁山羊」,就含有87.5%黑色波爾山羊血統,以及努比亞和臺灣黑山羊血統各6.25%;農業部畜產試驗所選育的「吉安黑羊」,則有努比亞及臺灣黑山羊各50%。

上述山羊品種之外,臺灣也有引進綿羊品種,最具代表性的是俗稱黑肚綿羊的巴貝多黑腹綿羊(Barbados Black Belly),是肉用綿羊品種,原產於加勒比海地區的巴貝多共和國而得名。1975年,時任總統嚴家淦參訪巴貝多共和國,獲贈5頭巴貝多黑腹綿羊,並帶回國飼養、繁殖,不過其肉質在國內接受度不高,目前飼養量不多。

臺灣的羊隻引種以食用目的為主,毛用綿羊雖有引進,例如清境農場的綿羊就以澳洲的柯利黛種(Corriedale)為主,成為農場觀光特色,但全臺整體而言數量少,產值亦不高。

羊產業1980年代快速成長 制度建立同時面臨進口挑戰

雖然臺灣養羊、引進外國品種的歷史悠久,但養羊邁向產業化,卻直至1980年代才加快腳步。日治時期發展成效有限,國民政府遷臺後,更因為「牛食如澆,羊食如燒」觀念,認為比起牛隻啃食草地會讓青草更茂盛,羊隻野放則會破壞水土保持,導致羊產業發展不受官方重視,發展緩慢,整體偏向家庭副業,業者規模也都不大。當時也有引進新品種羊隻,如1950年代引進安哥拉山羊(英語:Angora goat或Ankara goat)作為品種改良之用,但並未成功。

直到1980代初期,羊農體驗到粗放養羊效率不足,且難以控制寄生蟲等病害,因此開始採用集約圈飼的方式經營,同時開始引進國外種原的乳羊、肉羊;於此同時,政府也開始研究、輔導養羊產業,羊隻的飼養規模、羊乳與羊肉產量皆增加,臺灣的肉品市場也在1988年,由雲林縣肉品市場首設羊肉交易,讓羊隻市場機制更完整公平,帶動產業發展,後續彰化、鳳山肉品市場也跟進(鳳山肉品市場的羊隻拍賣業務已於2008年6月21日終止)。

隨著產業發展規模成長,養羊相關團體並陸續成立,例如「臺灣省乳羊協會」於1983年成立,1985年南部地區羊農籌組「臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」,象徵乳羊產業轉型為集體經營,1991年發起組成「臺灣省高屏羊乳運銷合作社」;以及1996年中華民國養羊協會正式成立,成為帶動產業發展與政府溝通協力的關鍵角色,都是養羊產業的重要里程碑。

羊產業迅速茁壯同時,也面臨來自進口羊肉的挑戰。岡山、溪湖等地的羊肉爐受到饕客歡迎,帶動羊肉需求,本土羊肉價格居高不下,業者開始轉往紐西蘭、澳洲等地,進口價格低廉的羊肉,一度導致本土羊肉價格走跌、羊農離牧,加上2002年臺灣加入世界貿易組織(WTO),也讓國產羊面對更多挑戰,使國內羊隻在養頭數受此衝擊逐年下跌。

國產羊肉仍是老饕心頭好 產業求新求突破也要保留本土種

雖然進口羊肉比起國產羊肉便宜,也確實對臺灣本土羊產業造成一定影響,但羊肉爐這道臺灣人喜愛的料理,仍然少不了本土羊肉;彰化溪湖的羊肉爐遠近馳名,更帶動彰化成為臺灣最大的羊肉產地,彰化縣肉品市場的羊隻價格較高,也成為羊肉專用屠宰線制度發源地,可說是國產羊的中心。

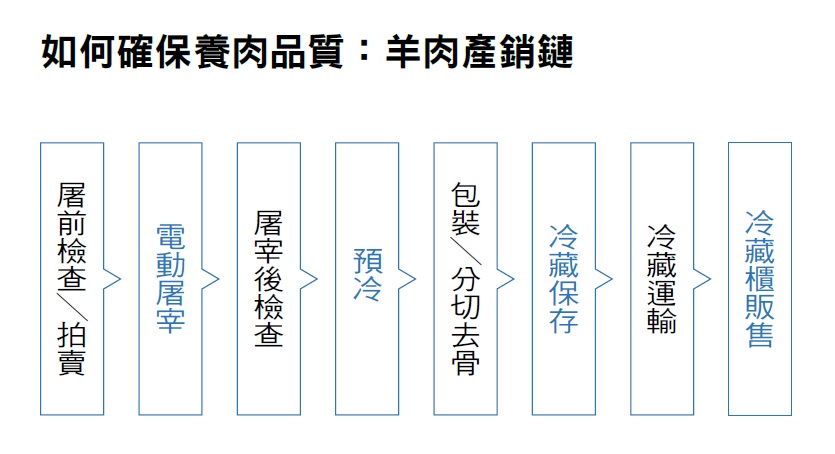

彰化縣肉品市場於2004年邀集溪湖地區羊肉爐業者合資,並在農委會(今農業部)補助下,率先建立羊肉專用屠宰線,一改過去私宰的狀況,衛生更有保障,羊肉風味也更新鮮。

為了讓消費者選購安心的羊乳、羊肉,養羊協會先後於2001年、2009年,推出GGM羊乳標章以及FGM國產羊肉標章,只有使用經過合法屠宰場屠宰羊肉的店家、以及通過成分檢驗的羊乳產品,才可獲得標章。

推廣國產羊乳、羊肉,也需要改變消費者的印象與觀念。許多民眾對於羊肉、羊乳的印象,多認為有腥羶味,甚至因此敬而遠之,但其實國產羊肉是幾乎沒有腥味的,原因在於臺灣飼養羊隻的技術已相當精進,且往往在肉羊出生後4~5月閹割,肥育到12月齡再上市,因此幾無腥味;羊乳只要夠新鮮,保存與加熱得當,也幾乎不會有腥味。

除了強調國產羊肉比起進口羊肉更佳的滋味,食用時機也是重點之一。舉例而言,雖然羊肉爐是冬天不可或缺的美食,但其實夏天食用羊肉,具有「涼補」的作用,也可採用更適合熱天的冷盤形式食用;羊乳在多數人心中,具有溫補的功效,因此同樣屬適合冬天的飲品,但其實一年四季喝羊奶都非常適合,其中的營養不只適合銀髮族補身體,也符合小孩、上班族甚至是健身族群需求。

目前政府單位與業者也分進合擊,讓羊乳、羊肉的通路和產品形式更加多元。羊肉方面,養羊協會宣導不同部位羊肉的特性與適合用途,羊肉業者則推出羊肋排、培根羊等商品,在羊肉爐之外走出不同道路;羊乳業者則開發調味乳,或者羊奶茶等商品,要在國人熟悉的家戶配送模式與校園通路外,打進超市通路;畜試所更研發羊乳高達起司的製作技術,並順利完成技轉,為國產起司增添新風味,也提高附加價值。

帶動羊產業多元發展同時,從1987年開始的保種計畫,更是要留下珍貴的臺灣黑山羊種原。即使換肉率不比進口品種,適應臺灣氣候是臺灣黑山羊最大優勢,耐溼熱、脂肪含量低等,更符合氣候變遷與國人追求飲食健康的需求。2014年臺灣黑山羊通過農委會品種登記,正式命名為臺灣黑山羊恆春品系與花蓮品系,也許未來臺灣民眾不只能吃到國產羊肉與羊乳,更能以臺灣的本土品種發揚在地羊產業特色!