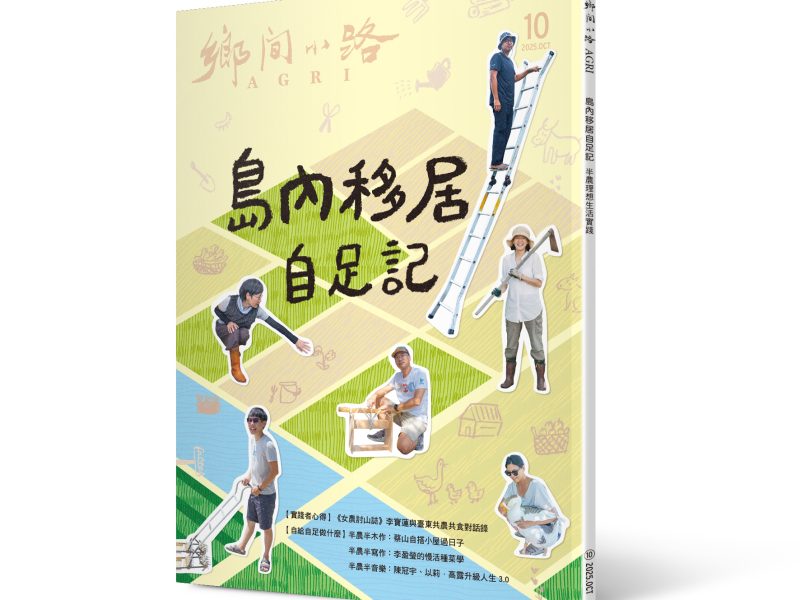

鄉間小路

封面故事

奔忙於效率至上的現代都市,島內移居期待半農勞動,成為許多人暗自嚮往的生活,脫離看似徒勞的生存迴圈,想要親近土地,實現某種程度的自給自足。為此,編輯部邀請了兩組移居山林,半農半X的實踐者:獨自在梨山生活超過二十五年的李寶蓮,以及在臺東鹿野共同生活近十年的「共農共食」團體,透過她們的經驗對話,呈現獨自移居與團體合作兩種截然不同的樣貌。

土地╱居住問題

李寶蓮(以下簡稱寶):現今臺灣農地被炒作,是一個難以突破的客觀障礙,導致真心想在土地上生活的人很難取得土地。

共農共食(以下簡稱農):土地租賃的不穩定性是可能面臨的最大問題。經常遇到地主有其他規劃、租約到期或被轉租給他人等情況。

「每天來菜園不一定是工作,家裡的果皮菜渣,我也會拿到菜園當覆蓋物。」李盈瑩穿著白襯衫、工作褲和雨鞋,戴著草編帽,手拿鐮刀,站在近午的菜園中穿梭、工作,一身優雅乾爽,對照在太陽底下兩小時就像是各自經歷大雨的我與攝影師,她顯得游刃有餘。

「十九歲那年,我就想哪天是不是能在這裡蓋一間屬於自己的小屋。」站在渺無人煙的郊野、施作進度已略見雛型的木構骨架旁,蔡山緩緩說出少時夢想。大約同個時期,二〇一〇年左右,蔡山的父親,在地人稱「阿江」的陳昌江正開始提倡「南澳自然田」,引領了一波南澳打工換宿、體驗自然農法,以及下鄉、移居的風潮。

人物

春天是菜蔬極美的季節。草木萌芽,葉菜類紛紛開花,二月到四月正值芥藍花上市,一大把賣五十元,能吃好幾餐。

小時候只知芥藍炒牛肉好吃,卻不知道芥藍花也可以吃。有一次跟父母去鄉下,採回一大把盛開的白花芥藍,美極了,草花有一種恣意的生猛氣勢,抽高的花梗上星星點點,素樸又聖潔,怎麼大家沒有想到可以栽培來做裝飾用切花呢?

念戲劇系時,有一堂課老師帶我們去花市,給我們一個固定額度,讓每個人自由挑選自己喜歡的植物。

在花市裡仔細尋找,與自己頻率相近的植物,最後帶走了空氣鳳梨。花市老闆說,這種植物好照顧,不需要放在水裡、土裡,在空氣中就可以生存。

當所有人拿著一盆一盆的植物,走出花市集合,我只拿了一株握在手上,不用提袋,小小空氣鳳梨,就這樣被我拎出來。

迎接舊曆新年,思索著寫個開運文章應景,想起日本逢年過節常出現的達摩不倒翁。念頭一來,開啟了達摩「雷達」,我在住家附近商店、友人剛入厝的新房,陸續偵測到了達摩身影,原來達摩與我們很親近,這個小發現讓我頗驚喜。

達摩為中國禪宗初祖,飄洋過海到了日本,形象變得很Q,而且還成了圓夢大使。日本人認為圓滾滾的達摩不倒翁,倒了立刻站起來,不為困境打倒很勵志,向祂許願一定能實現。

清晨六點,清水第一公有市場地下室還是暗的,但最角落的攤位已經亮起燈光,這裡是一一二號「黑豬王」,幾位早起的客人耐著性子排隊。年輕女子正俯首分切砧板上的豬肉,神情專注,俐落修除豬肉邊角多餘的筋膜、脂肪,手起刀落、大力剁塊,桌面為之震動,接著輕柔捧起豬肉秤重、裝袋,交到客人的手上後,她抬頭明媚一笑:「謝謝!下一位,姐姐妳想怎麼煮?」

土地

那一天,還未破曉時,我便來到鹿麻產車站,準備記錄夏季田園的聲影。站外響起鴨子的呱呱聲、公雞的啼鳴,以及路過農夫的問候聲,瞬間,破曉的時刻變得無比生動。

就在我沉浸這些自然的聲響時,耳機裡突然傳來遠處平交道的響聲。我轉身一看,遠方一輛小臺車正朝車站駛來。當下意識到是「道班」同仁在進行每日「朝巡」。

臨近賽事季,跑者都會變得小心翼翼,調整訓練的頻率和強度,對飲食秤斤論兩,不敢生病,更不能受傷。我常常想起年初的東京馬拉松,差點毀在一次因為犯蠢而受的傷,一想到就無地自容。

連續抽了三年的籤,終於抽中今年的東京馬,我興奮不已,原本想安排一趟山路與都會的雙重訓練獨旅,而平常就會一起爬山的朋友K,六年沒有出國,得知消息後起了同行的念頭。

童年記憶中,許多樹木有著玩伴性質。早在視覺、嗅覺與知性之前,撿拾、撫摸、拆解,這些觸覺性的操作,帶動了我對世界的整體印象。剝下白千層的樹皮,去除粉碎的表層,揉捏泡棉狀的裡層,這些屬於童年。

社區公園邊就有一排白千層,樹皮襤褸斑駁,有時不用去剝,就已片片落在一旁,大概很少孩童能忍住不撿來把玩。

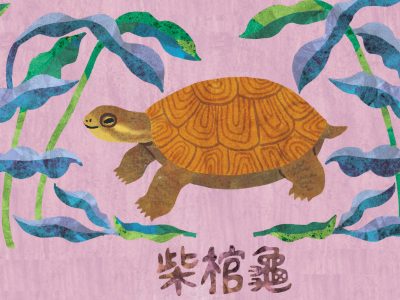

臺灣的柴棺龜早在一九○八年的日治時期就有紀錄,為半水棲之淡水龜,可長時間離水至陸地或森林活動。牠的頭部呈橄欖綠,眼後有一條黃色紋路,喉部也呈淡黃色;背甲因不同個體而分有紅棕、灰棕或黃棕色等,中央則有一條較不明顯的稜脊微微隆起。

飲食

工作夥伴跟家人去餐廳吃飯,喝了一碗老火例湯,看見她分享的湯裡有豬骨、玉米和荸薺,給了我靈感,於是,第二天,我就在工作室裡煲了同款。先去豬肉攤買了軟嫩的梅花排,再買去了皮的荸薺,而後在市場裡巡了一圈,終於找到飽滿閃著金光的甜玉米。

天冷了,就想來點熱呼呼的煮物。家裡什麼食材都沒有,只有煮火鍋用的豆腐,啊,來煮一鍋「夫婦炊」(めおと炊き)吧。

《京都家滋味》是一部由三位女性作者共同書寫的家常料理散文,分為春夏、秋冬歲時記兩冊。每一篇都是一道「季節御番菜」的廚房隨筆,描述隨著節氣更迭,京都的家料理如何悄悄變化。

和朋友吃飯時,大家笑談一個話題:其中一位朋友某次穿短褲去精緻料理餐廳,餐廳服務生說他服裝不符合禮儀,拿出了一條長褲請他套上。我們這位朋友因此憤而離開,寧可不吃飯也不願意穿上餐廳提供的褲子。

我是先知道有魚湯,才知道有市場的。

某個晚間十一點,朋友帶我來到一個賣鮮魚湯的路邊攤,用滷肉飯、魚肚粥、白菜滷補回稍早花兩小時游泳消耗掉的熱量後,我們沿巷子走回大馬路。沿途兩側全是攤位,這時間當然是休息了,只有幾隻老鼠竄過,搭配朋友的大呼小叫。「這裡是市場耶!」我興奮表示。「妳要來自己來喔,我早上起不來。」

藝文

天冷了,就想來點熱呼呼的煮物。家裡什麼食材都沒有,只有煮火鍋用的豆腐,啊,來煮一鍋「夫婦炊」(めおと炊き)吧。

《京都家滋味》是一部由三位女性作者共同書寫的家常料理散文,分為春夏、秋冬歲時記兩冊。每一篇都是一道「季節御番菜」的廚房隨筆,描述隨著節氣更迭,京都的家料理如何悄悄變化。

在我們家,米粉永遠是餐桌上令人期待的料理。

雖然看似再平凡不過的一種食材,但在母親的手裡,卻能變出千變萬化的味道;不論是炒的、拌的,還是煮熱湯,每一道都帶著屬於島嶼的氣息,家的味道。

澎湖的南瓜特別香甜,口感綿密,煮起來不像一般南瓜那麼單調。母親拿手的金瓜炒米粉有個巧思,將南瓜同時切塊又切細絲,細碎的南瓜在鍋裡炒到化開,慢慢滲進米粉裡。

日本作家太宰治最為人熟知的作品,應屬《人間失格》。不過,比起自傳體小說的各種無賴耍廢行徑令人發噱,我更喜歡他另一篇小說〈水仙〉。

〈水仙〉的女主角是一位娘家不幸破產的貴婦人,出身上流社會、品味學識都好的丈夫,為了讓妻子重拾自信,鼓勵她去跟附近的三流畫家學畫。

我最喜愛的奇幻小說作者,其一是喬治馬汀,其二是村上春樹。

這兩位都無法被完全歸類入奇幻文學,因為他們作品裡雖然有噴火龍、有會說話的蜘蛛猴,但也有深沉的人類生存思索。其中,村上春樹的小說場景多架設於日常的都市,但是,日常生活總有那麼一個奇詭的裂縫,等待主角陷落。

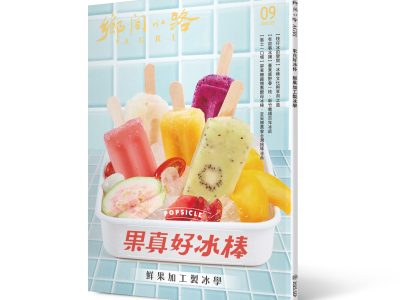

各期雜誌

生活在他方,是一種美好但可實踐的想像。人無法選擇在哪裡出生、成長,但也許,至少有比較高的可能性,可以選擇有能力之後要居住在哪裡、過什麼樣的生活──生活的樣貌,取決人與環境如何互動。

島嶼不大,山卻很多,不管居處何方,海幾乎都在身旁。城市與鄉村的距離並不遙遠──這是臺灣獨有、放諸世界也少見的地理條件──假如感覺生活欺騙了你,不妨試著換個地方待待看。

往昔九月,該是夏意逐漸收攏,秋涼漸展的時候。只是這陣子從體感便可知夏熱的尾巴彷彿還會緩緩延續。剛巧迎上的農曆閏六月,大概也是如此預示:暑氣仍盛。時間被拉長的明亮豔夏裡,各位鄉友們的清涼祕技是什麼?

要我們說,首選當然是推薦先吃根臺灣在地鮮果製成的冰棒,一口咬下去,冰涼直衝腦門,水果甜味化開,果泥還嚐得到果肉纖維,降溫的速度大概比冷氣還快──一枝在手,閒散街走。

夏日應該是什麼模樣?熱浪來襲的路邊小店裡,大碗公盛滿晶瑩細碎冰沙,淋上繽紛醬料,情人們一口一口愉快分食;或是,路人們在午後雷雨的間隙中奔跑,一朵朵傘打開的鮮豔,亮麗起陰沉天色。當然,最讓人著迷的,大約是剛剛才在街角買了幾顆水蜜桃,簡單沖過水就忍不住邊走邊吃,陽光下汁水淋漓沾滿整手甜蜜──因為一顆桃子感到人生暢快。

農產豐碩的臺灣,每日都能吃到清脆甘甜的蔬果,島嶼風土與節氣轉換而來的滋味,琳瑯滿味蕾。隨著健康生活與友善環境的理念興起,「蔬食」之為一種飲食方式,已成為人們思考吃這件事時的一個重要選項;然而,應該怎麼吃、怎麼選才能均衡又營養?

本期邀請各方蔬食專家,與將蔬食烹飪想像煉化到極致的大廚們,以手中妙勺,指引我們走向綠色美味生活的康莊大道。