文.圖╱簡基憲

簡基憲,曾任國立成功大學醫學院解剖學科講師、副教授、科主任、所長,國立屏東科技大學獸醫學系教授,亞洲大學學士後獸醫學系系主任。從事小動物臨床及解剖學教學歷20 餘年,專長領域為臺灣獸醫學史,小動物外科學(軟組織外科),外科解剖學,獸醫解剖學,小動物神經疾病學、中獸醫針灸學。

今年行政院加給公職獸醫師「不開業獎金」,為的是達到長期留才、攬才,穩固防疫堡壘、傳承防疫經驗的目的。公職獸醫師守護著全民吃進嘴裡的動物蛋白,含肉、蛋、乳品的安全與衛生,而臺灣獸醫學發展始於日治時期的牛疫撲滅,在此之前臺灣無論獸醫、人醫,皆是以中草藥為主,民間信仰為輔的迷信、神話與符咒年代。

公職獸醫師是指公務體系中具有獸醫師資格並執行防疫、檢疫業務的公務人員,服務的單位上從農業部及其轄下動植物防疫檢疫署,到地方政府農業局、處及動物防疫保護所等,還有位在新北淡水的農業部獸醫研究所。雖不若伴侶動物獸醫師一樣光鮮亮麗,但公職獸醫師的工作與國民健康、國家經濟息息相關。他們的專業,在於要能辨別疾病動物體上所呈現的病變。

臺灣獸醫制度何時建立?這得要回顧日治時期,及民國時期獸醫師前輩們連續撲滅牛疫(即牛瘟。「牛疫」名稱為日文漢字,日治時期稱牛疫,國民政府時期稱牛瘟,本文將以年代區分兩者使用)。臺灣接軌西方獸醫學,源自1895「馬關條約」臺、澎等地割讓予日本,日本延續明治維新運動,將西方科學帶入臺灣。

日本時代接軌西方醫學 此前連牛都要喝符水

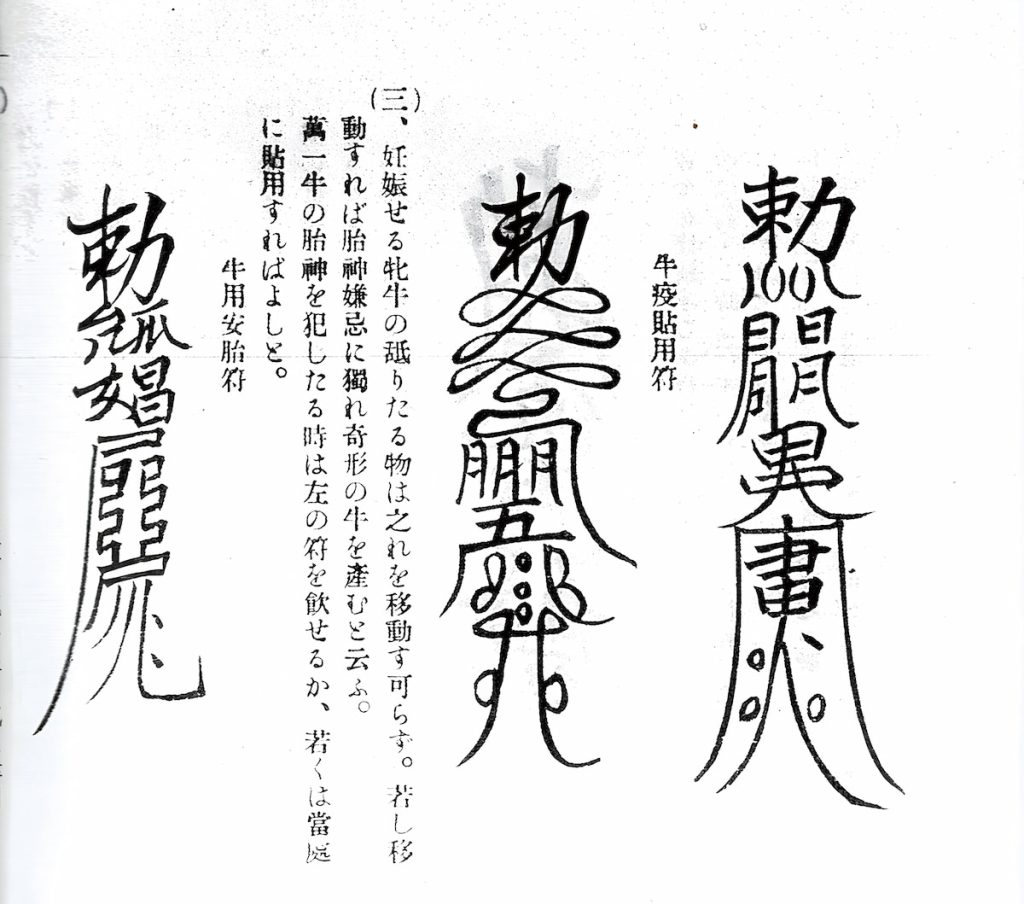

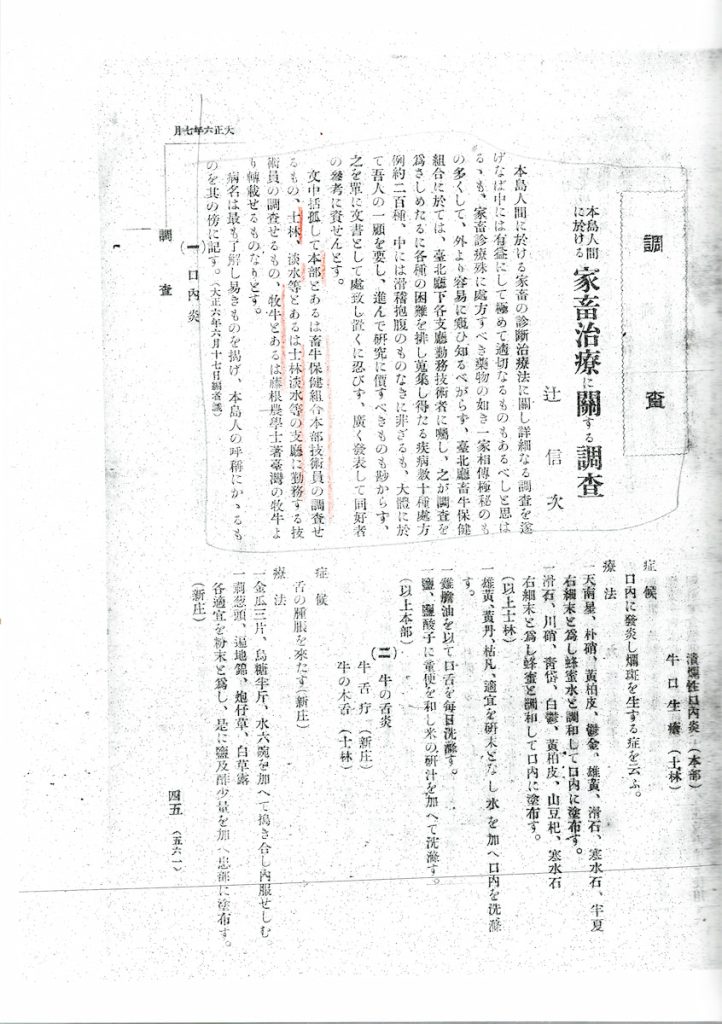

1915年羅火爐獸醫師(畢業於總督府農事試驗所第一期獸醫講習生)在《臺灣農事報》第99號發表〈臺灣民間流傳有關家畜的迷信〉,內有牛相學、牛疫食用符、牛疫貼用符、牛用安胎符,及豬、雞用符等。1917年辻信次(臺北廳日籍獸醫師)在第128號的《臺灣農事報》發表〈臺灣民間家畜治療法調查〉,共記錄84項牛病,其中第48項即為牛疫。

這些牛病治療方式,皆是投以中草藥、下針、放血等方式治療。上述資料雖待進一步分析,但已指出在還沒西方獸醫學介入下的防疫、保健,皆以傳統醫學及迷信為主。更有為了防治豬病,民間在豬舍養猴子,取孫悟空可以壓豬八戒之喻。同時牛疫流行亦被認為是牛的鬼魂作祟,治療法為讓牛喝符水或在牛牢(gû-tiâu,牛舍、牛欄,養牛的欄舍)門上貼符咒。此外也會用泡過尿的舊草鞋打牛,或以刈藤包覆牛的全身,達到驅邪效果。

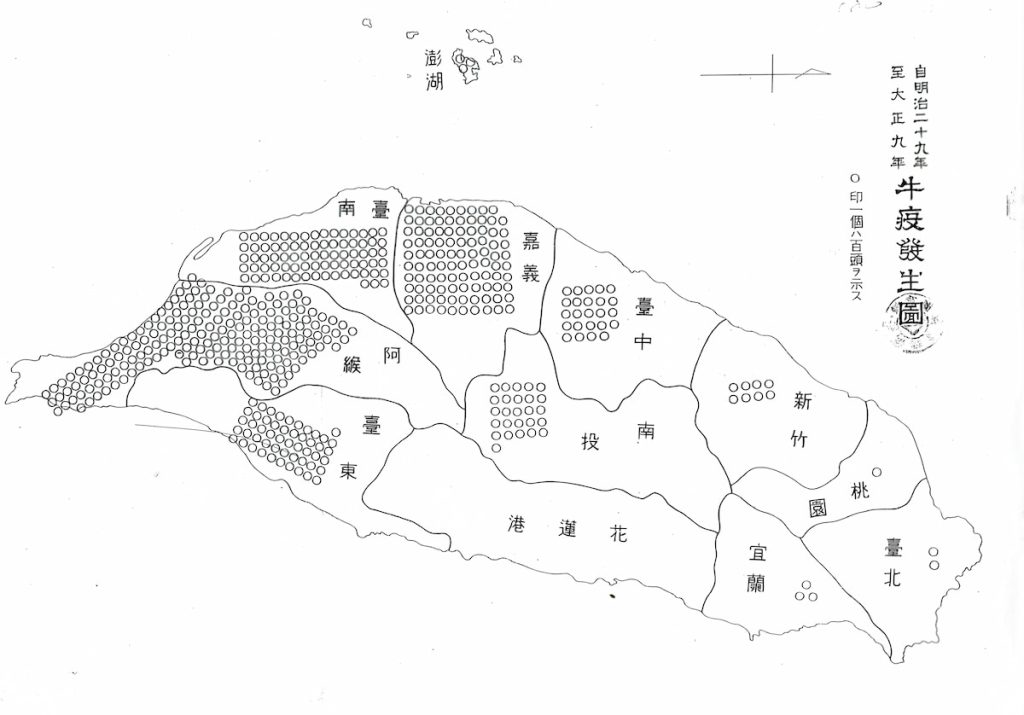

1895至1945年,為發展農業必須以牛從事農耕、搬運及榨糖等工作。但彼時牛疫橫行,日本總督府為撲滅牛疫有以下3期措施;第1期(1896至1901年)調查疫情;第2期(1902至1920)擬定以免疫血清全面注射的方式撲滅牛疫;第3期則為明訂本島人獸醫學制。

血清除牛疫 臺灣首次出現獸醫學制

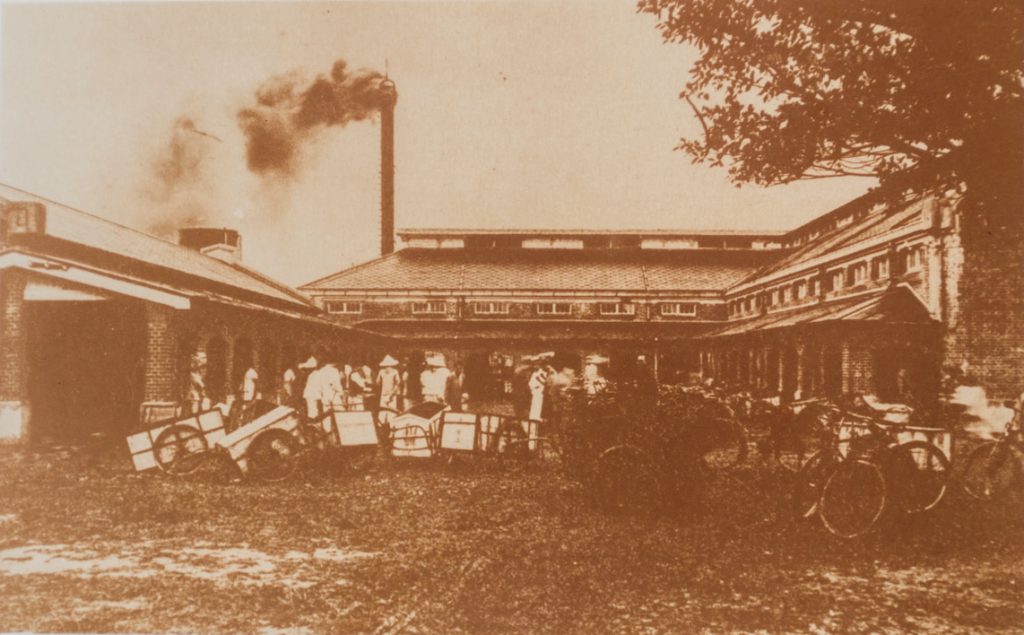

在第1期調查疫情完成後,第2期的防疫政策中有3項重點:成立保險體制的臺灣畜牛保健組合(為1963年,臺灣省政府公布之「臺灣省各級農會家畜保險規則」前身);調派全島日籍獸醫師共約40餘人,帶領總督府農事試驗場獸醫講習生注射防疫血清;在阿緱街(今屏東市)成立「臨時牛疫防遏部」及「牛疫免疫血清作業所」從事牛隻免疫血清的製造。

免疫血清防疫辦法,要歸功於北里柴三郎(日本醫學家和細菌學家,1853-1931)。北里於1886至1891年,奉命留學德國柏林大學,師承細菌學大師 Robert Koch(Heinrich Hermann Robert Koch,1843-1910)。1889年與另一位博士生Emil Adolf von Behringe(德國醫學家、細菌學家和血清學家,1901年首屆諾貝爾生理學或醫學獎得主,1854-1917)首度培養出厭氧性的破傷風桿菌。1890年更首次發明血清療法,開發出白喉和破傷風的抗血清。北里柴三郎1892返日後繼續研究、開發牛疫病毒的抗血清,血清療法成為對抗傳染性疾病的主流。

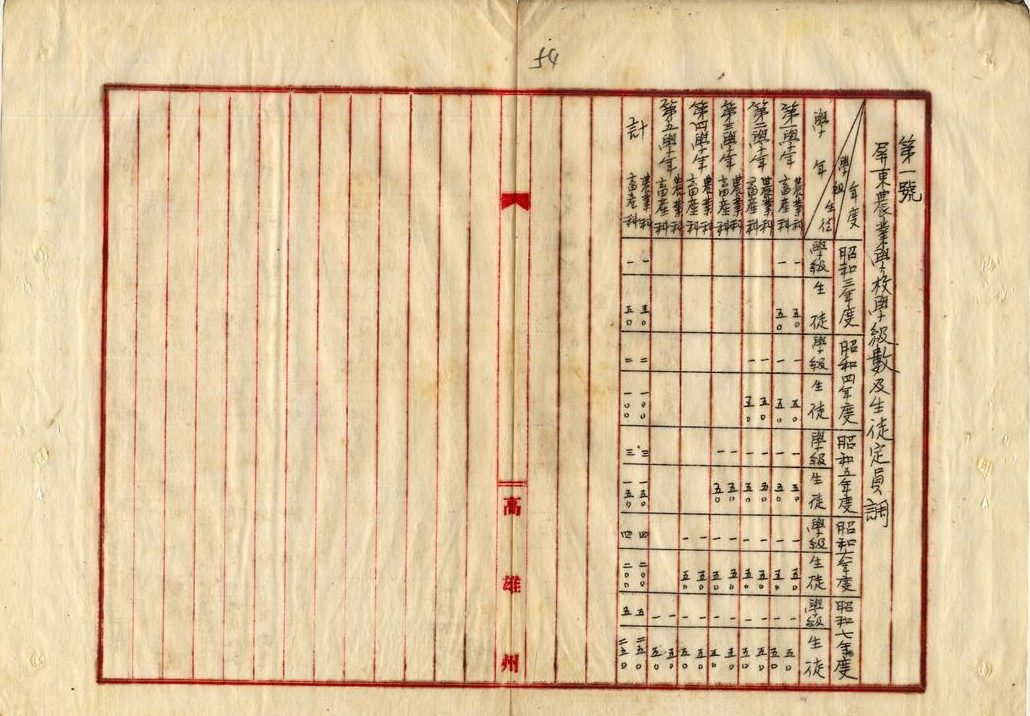

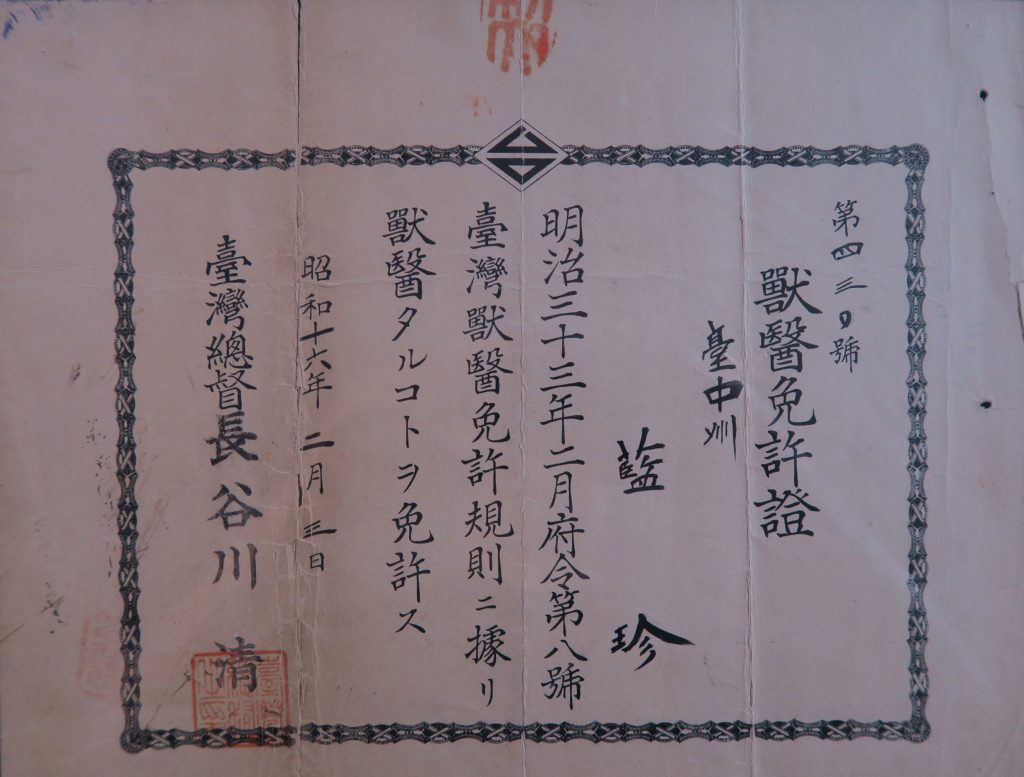

1920年牛疫撲滅後,進入防疫第3期階段。此時期最重大決策就是明訂本島人獸醫養成學制。1924年在阿緱街(今屏東市)牛疫血清作業所原址,成立屏東農業補習學校,4年後改制屏東農業學校(今國立屏東科技大學),招收小學校或公學校畢業生,設農事科及畜產科皆修業5年。畜產科畢業生由總督府頒發「獸醫免許證」,可執行獸醫業務。

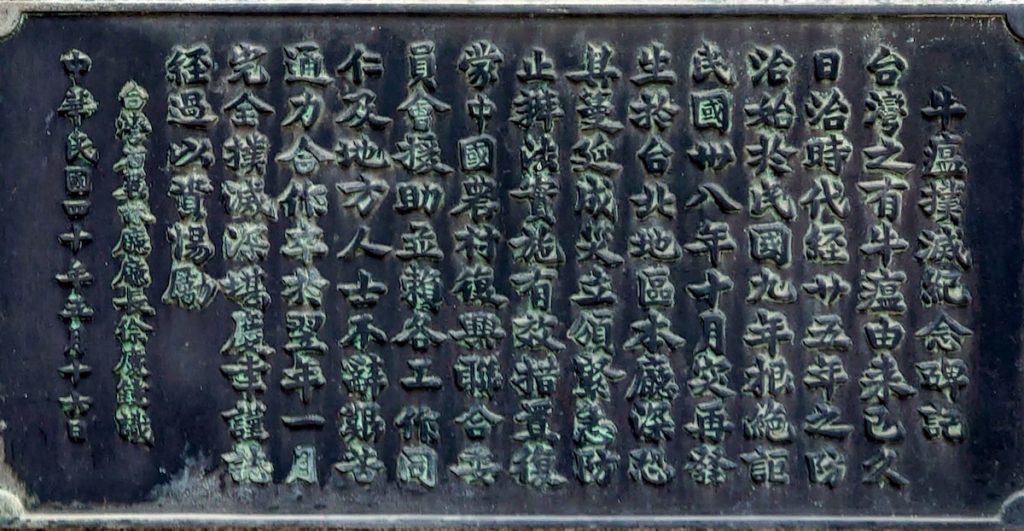

屏東農業學校銜接總督府農事試驗場獸醫講習生制度,延續由政府當局主導的獸醫教學,是臺灣獸醫學教育的濫觴。而為了紀念1920年牛疫撲滅,臺灣畜產會亦提案立「牛疫紀念碑」於屏東公園,原碑現存屏東縣動物防疫所。

牛瘟竟是豬惹禍 為平抑肉價疫情再爆

除日治時期,臺灣還有第2次牛瘟撲滅。1949年臺灣人口劇增,又逢10月6日中秋節,為平抑肉價,政府於10月3日由海南島進口肉豬750頭,其中210頭寄養於臺北市朱厝崙農林公司畜牧第3乳牛牧場。10月14日該乳牛場一頭犢牛發病,傳染迅速而病性劇烈,該場乳牛幾全數感染,前後斃死22頭。

10月22日國立臺灣大學獸醫學系劉榮標教授出診,初診斷為出血性敗血症,但細菌培養及動物接種皆為陰性。10月23日再經臺灣省農林處獸疫血清製造所(原阿緱街牛疫血清作業所,日治時期牛疫撲滅後先北遷臺北樺山町,再遷淡水油車口),派員會診確診為牛瘟,隨即上報農林處啟動緊急防疫。先撲殺乳牛場內78頭乳牛,並劃定半徑1公里內為疫區,管制疫區內動物移動,並每日執行兩次健康檢查,再由獸疫血清作業所趕製疫苗,針對新竹以北牛隻全面預防注射。

1950年1月30日臺北市古亭區水源里(今臺北市中正區水源里)撲殺最後一頭染疫牛後,宣告第2次臺灣牛瘟撲滅,僅歷時4個月為世界少見。為紀念撲滅牛瘟,於1951年5月16日於淡水臺灣省農林處獸疫血清製造所(原臺灣省家畜衛生試驗所,今農業部獸醫研究所) 內立「牛瘟撲滅紀念碑」。

為什麼1949年海南島進口肉豬,會跟牛瘟有關係?這是因為牛瘟病毒在豬體內可以生存,但不會讓豬隻發病,豬就被稱為牛瘟的「保毒動物(reservoir host,亦做pathogen carrier)」。當時海南島是牛瘟疫區,牛瘟病毒會藏身豬隻體內,隨著豬隻飄洋過海來到臺灣。在乳牛場內病毒隨著糞便排出體外,自然就感染到終宿主(definitive host)的乳牛而發病。這也是為什麼公職獸醫師在有疫情時要全力防堵,阻絕各類可能含有病原的新鮮、醃漬產品進入臺灣。

防檢疫百年新篇章 人人皆可為公衛搭一階

除了疫情防堵,公職獸醫師如何守護食安,比較日治時期照片就可看出。當時屠宰檢查,豬隻會被綑綁四足側臥,水與排泄物漫流一地,或有在地面清洗內臟的過程。看似有規模且符合本地人食溫體豬肉的習慣,但實在不符合最基本食品衛生及動物保護的基本要求。且當時屠宰檢查的另一目的在於收取屠畜費(屠宰稅)及屠宰手續費(屠宰處理費)。舊式屠宰與屠宰稅的徵收方式,延用到1987年4月因課徵方式與衛生疑慮而被廢止。

然而屠檢獸醫師的工作依然沒有停止,但層次已大幅提升到所在的空間、使用的工具,及屠宰流程符合「HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point,食品安全管制系統)」的規範。此外,獸醫師還會逐一目視及觸診屠體的每一副肺臟、肝臟、腸子等器官有無病變,若發現重大問題就須全部廢棄。

2025年是臺灣獸醫界在百年防疫史寫下嶄新篇章的一年。臺灣正式獲世界動物衛生組織(WOAH)認證為「(傳統)豬瘟非疫國」,成為亞洲唯一三大豬病(傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟)非疫國國家,這是全體公職獸醫師、畜牧同仁、全民,以及疫苗產業界共同努力的成果。

獸醫師執業的領域具多樣性,學子們可以藉由見習、實習先多方體會,再媒合與性向相符的職涯走向,千萬不可迷失初衷。每人當努力築好一個臺階,讓後來者易於上行;也請民眾多多體諒公職獸醫師的辛勞,加入這個來之不易,仍得奮力向上的團隊。