撰文╱余麗姿 攝影╱吳尚鴻

去臺南必吃的「牛肉湯」近年連續登上米其林必比登推薦名單,以及牛肉節等帶動下,2023年國產牛肉生產量為歷年新高8,311公噸,國人對牛肉需求攀升,每人每年平均牛肉供給量已達7.57公斤,10年來漲幅46.4%,台灣肉牛產業發展協會理事長張志名說,「根本來不及養!」為擴大肉牛飼養群,農業部今年將引導中小型酪農廠,轉型成專業的肉牛廠,以及協助產業需求研議1,000頭安格斯牛專案進口計畫。

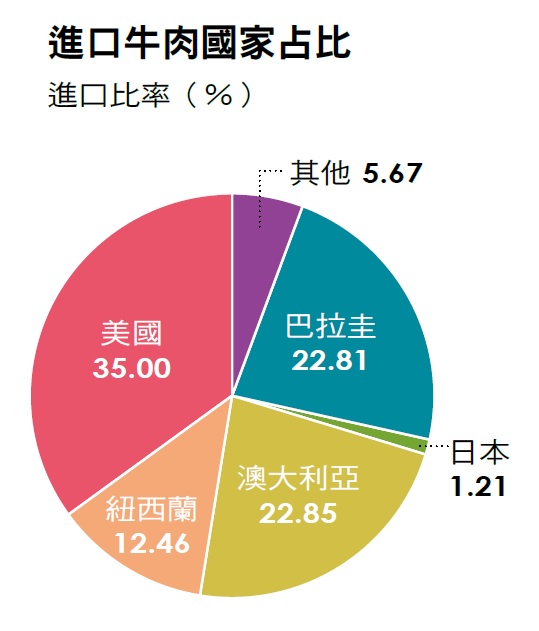

受到成本考量,國內長期以來牛肉高度仰賴進口,根據農業部統計,2023年進口量為17.2萬公噸。相較於進口牛肉,國內牛肉自給率約4.6%。農業部畜牧司長李宜謙分析,進口牛肉多為冷藏、冷凍肉,又以冷凍牛肉比例較高。我國牛肉進口來源國中,以美國居第一,占比35%;其次是澳大利亞22.85%、巴拉圭22.81%,以及紐西蘭12.46%。

根據2024年度的臺灣農產貿易資料,上述4個國家占我國牛肉進口總量逾九成。「剛開始牛肉進口最多是澳大利亞,現在美國已經超越澳大利亞了!」李宜謙說,這幾年為了平抑物價,讓消費者買到便宜牛肉,機動調降牛肉關稅,從每公斤10元調降為5元,目前公告至今年9月30日止。

4月初美國總統川普針對全球和美國主要貿易國家提出對等關稅,李宜謙表示,國內對牛肉進口關稅已經降至5元,且進口量第一的是美國,「牛肉項目已是各進口國之間的競爭。」而美牛的內臟等六大部位仍禁止開放,未來是否開放涉及國內修法的可行性。

台灣肉牛產業發展協會理事長,同時也是芸彰牧場負責人的張志名表示,美牛是穀物飼養,油花分布多,以前價格便宜,近年因美國養牛戶減少、工資提高,美國牛隻減產,在養量下降、牛肉價格推升。「現在進口牛肉取決於貿易商和消費者,已是價格取向,美國牛售價高,就改買澳大利亞、巴拉圭牛肉,他們才是美國的競爭者。」且現行牛肉進口關稅已經很低,川普關稅大戰不會衝擊國產牛肉。

資料來源╱農業貿易統計 資料整理╱余麗姿 製表╱陳怡蒨

進口冷凍牛肉巴拉圭超澳趕美 冷藏牛美國霸榜、日本高速成長

李宜謙說,美國牛肉去年進口價格每公斤371.79元,主要供應牛排館、燒烤店、歐式自助餐等相對高端通路。其次澳大利亞牛肉每公斤238.67元、紐西蘭牛肉192.76元、巴拉圭牛肉153.48元,規格差異大,這些國家牛肉供應牛肉麵店、平價小火鍋、夜市、連鎖平價牛排店、速食店(如麥當勞等),也廣泛用於牛肉加工產品,例如罐頭、泡麵料理包等。

根據臺灣農產貿易資料顯示,去年全年進口冷凍牛肉11萬4,892公噸、冷藏牛肉3萬913公噸,以進口量最多的冷凍牛肉來說,2019年進口國,依量排行是美國、澳大利亞、紐西蘭、巴拉圭。近年進口量一路攀升的巴拉圭於2021年趕上美國,一舉躍居第一,之後3年來兩國相互競爭,去年美國、巴拉圭分居第一、第二。李宜謙說,「巴拉圭是臺灣邦交國,他們在畜牧方面非常努力,進展很快。」

至於生鮮冷藏牛肉進口來源國,美國則為霸主,遙遙領先澳大利亞、紐西蘭、日本三國。日本牛肉進口臺灣,主要以冷藏肉為主,每公斤1216.99元,進口量也逐年增加,2017年進口量182公噸,去年達到新高,約1,687公噸,8年來成長8倍。

雜碎和內臟方面,根據農產貿易統計,進口生鮮或冷凍食用牛舌、牛鞭、橫隔膜、牛雜碎等,以澳大利亞進口量最多,去年達3萬4,052公噸,宏都拉斯、尼加拉瓜、紐西蘭、巴拿馬及巴拉圭也有進口。美國方面只有進少數的生鮮或冷藏及冷凍的牛橫膈膜(非內臟),去年進口量僅13公噸。

國產牛肉方面,張志名說,「屠宰時間短、溫體牛肉,是臺灣牛肉最大的區隔與優勢。」李宜謙也指出,國產牛肉的需求樣態多為溫體,主要供應臺南清燉牛肉湯、溫體牛肉沙茶火鍋,以及部分國產牛肉麵店,且國產牛肉每公斤600元,與進口牛肉的市場需求及價位,皆有非常明顯不同與定位。

去年國產牛肉自給率4.61%,近10年來維持4.5%至5.7%之間。李宜謙表示,雖然目前自給率未達5%,但所有進口牛肉皆無法以溫體模式輸銷我國市場,考量國人對畜禽產品食用習慣及偏好,溫體牛模式為我國牛肉最無懈可擊的供應優勢。

資料來源╱農業貿易統計 資料整理╱余麗姿 製表╱陳怡蒨

資料來源╱農業貿易統計 資料整理╱余麗姿 製表╱陳怡蒨

調節乳牛產量、提高肉牛飼養並行 輔導小中型酪農戶轉型肉牛場

國內養牛政策以往乳牛為主、肉牛為輔,乳牛為國內重要牛肉供給來源。截至113年底,全臺計有1,395場牛隻飼養場,飼養頭數為14萬8,996頭,包含乳母牛、肥育乳公牛,以及水牛、黃雜牛等。目前每年約可屠宰4萬頭左右肉牛,生產約8,300公噸國產牛肉。

李宜謙分析,2014年牛隻屠宰頭數為3萬4,357頭,2023年提升至4萬1,540頭,10年來屠宰量漲幅近21%;同期間牛肉生產量也呈21%成長,已從6,874公噸增加至8,311公噸。

「臺灣肉牛產業為整體酪農產銷鏈一環」,李宜謙說,乳牛需要仰賴懷孕分娩才能泌乳,而乳牛所分娩的小牛,若為不具有泌乳能力的乳公牛,常由肉牛業者購買進行肥育。目前市場上主要販售的小牛,分為「仔牛」、「架子牛」兩個生長階段。仔牛指的是出生後離乳(約2月齡)的小牛,架子牛則為離乳後長至約300公斤以下,以高床或無高床飼養的牛隻。肉牛飼養戶考慮本身的飼養條件,向乳牛場購買牛隻,進行肥育後屠宰,最終供應國內牛肉市場。

除了乳公牛作為肉用,李宜謙表示,「目前國內肉牛的主要供應來源,最多的還是淘汰的寡產母牛。母牛到了7、8歲左右,泌乳量已經很低,最後就屠宰上市作肉用。臺灣飼養乳牛技術很好,生乳量這10年漲到47萬公噸,漲幅三成以上,但牛奶替代品增加,希望去化過剩的牛奶,減少乳牛生產,去年提早淘汰4千200多頭的乳牛,拿去肉用。

李宜謙指出,近年國人對牛肉飲食習慣已有明顯改變,這幾年清燙牛肉、店家標榜國產的牛肉麵增長,國產肉牛需求愈來愈高,供應量供不應求。國人對牛肉的需求,2023年每人每年平均牛肉供給量已達7.57公斤,較10年前增加46.4%。

面對國產牛肉的需求提高,農業部將增加專業肉牛戶數,今年起展開全國560戶的專業酪農戶調查,李宜謙說,「農業部也會持續透過縣市政府了解轄內乳牛場因為相關因素,像是第2代不想接班等,農業部可協助肉牛場接手,或引導成為專業肉牛戶。」

由於乳母牛懷孕產奶的需求,農業部也將補助安格斯牛的精液或種牛,協助乳牛場飼養專門供肉用的子代品種。李宜謙表示,乳牛和肉牛、役牛都可以作為國產牛肉的來源,今年度已經編列經費約150萬元經費做乳肉牛生產系統的輔導,其中60萬元用作乳牛場利用肉牛精液配種的相關費用,期望今年總體牛隻飼養頭數可以突破15萬頭,「產業慢慢轉型,才可以兼顧乳牛、肉牛雙方的產銷平衡,不致發生價格崩盤。」

資料來源╱糧食供需年報 製表╱陳怡蒨

酪業淘汰乳牛已影響肉源補充 屠宰設備更新提升量能、肉品品質

「紐西蘭與臺澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」(ANZTEC)今年全面生效,開放零關稅且無上限的紐西蘭液態乳進口。張志名說,「原本以為國產牛奶最受衝擊,其實肉牛產業受影響也不小。」去年農業部淘汰寡產乳牛,乳牛、乳公牛屠宰比例原本是公母各一半,現在已經是乳公牛三至四成、母牛六至七成。因為母牛淘汰、減產的效應,飼養端新生小牛減少,今年開始已有肉源不足的現象。

為解燃眉之急,台灣肉牛產業發展協會於今(2025)年4月中旬拜會農業部,提出引進千頭安格斯牛計畫。2017年農委會(現農業部)也因消費者對國產牛肉需求量增加,亟欲建立專業牛肉供應體系,協助國內肉牛飼養業者引進國外肉種牛。張志名指出,當時空運600頭安格斯牛來臺,芸彰牧場進了30頭。

繼2017年後,張志名表示,協會建議農業部再度專案進口,協助業者從澳大利亞以船運方式引進1,000頭每隻重量達300公斤的安格斯架子牛,每頭牛約4萬元,總計4,000萬元經費,約肥育1年至1年半即可屠宰,希望至少在1年後不缺牛,同時也可以留種用,助於肉牛產業的供應量及未來質的提升。

李宜謙表示,經與會的動植物防疫檢疫署指出,輸入牛隻需兩週時間集中檢疫,船上環境較緊迫、上千牛隻待在船上檢疫的可行性低,建議在國內尋找一次可容納千頭牛隻進行隔離檢疫的畜牧場,目前農業部與業者共同努力探詢適合的地點隔離檢疫。

「牛隻屠宰線不足、設備老舊是產業第二大難題。」張志名指出,國內牛隻屠宰線,大部分都是在肉品市場裡,與豬隻屠宰線混雜,全國只有新北泰山「福伯食品有限公司」及金門縣牛隻屠宰場,這兩處是單獨屠宰牛隻;協會每年會去看屠宰線,大多太老舊,甚至有的屠宰設施使用時間將近50年。他指出,屠宰場是基礎設備,雖然牛肉自給率不高,但屠宰流程關係到肉品的品質好壞,後續的冷鏈、預冷設備也都須再加強。

李宜謙表示,全國目前共有12處牛隻屠宰場,有3處在離島(金門2處、澎湖1處),2處在花東地區,其他7處主要集中在中南部,與乳、肉牛飼養重鎮,包括彰化縣、雲林縣、臺南市等地重疊,多數依附在肉品市場。2022年至2024年陸續投入約1.7億元進行牛隻屠宰線改善、建置屠體預冷溫控運輸體系,以及設置肉攤溫控設備等。目前有幾個肉品市場正在改建,希望可以幫助產業提升屠宰量能。

理性呼喚小牛喝初乳、提升育成率 肉的分切運用是產業最後拼圖

為提高國產肉牛育成率,張志名也向酪農戶發出「理性的呼喚」。他指出,在酪農場剛出生沒多久的小牛,常常是1天、2天就被抱走送到架子牛場,小牛初乳飲用不足、影響體質,後續育成率自然較低,他殷切盼望剛出生的小牛可以在酪農場多留幾天,受到妥善照顧後,再賣給肉牛場,產業需要建立完善的牛隻飼養、管理銜接。

張志名入行13年,「肉牛價格只有上,沒有下;以前活牛價格1公斤100元,現在是180元,漲快一倍了,很恐怖,這代表需求很旺盛。」他看好國產牛肉前景,臺灣牛肉湯、溫體牛肉火鍋受到消費者的喜愛,整體消費量一直往上走,台灣肉牛產業發展協會的會址地點一直留在臺南,因為臺南發展出「牛肉湯」,對產業來說,「它相當程度保護這個產業,不會被外國牛整個取代掉,抵禦了外國牛的競爭。」

4月16日中午日本「株式会社森精肉店」代表董事(代表取締役)森榮二主動與張志名接洽,他曾來臺灣指導和牛分切技術。張志名說,森榮二在日本做精肉鋪,與國內交流邊角料的運用。一塊肉怎麼切,如何做燒肉、炒肉、漢堡肉,根據肉的特性跟部位,有不同的運用,這是他們的專長。

本身就會分切處理的張志名說,「臺灣分切不夠細膩,分切其實要看用途,一塊肉怎麼切,用到什麼地方去,業界普遍缺少連結,因為在臺灣切跟賣的人不同,切的人不知道怎麼賣,賣的人不知道買哪塊肉來用。」未來他將在協會舉辦相關課程,邀請餐飲業者、肉商業者學習,把各部位的肉商品化發展,這將是產業最後一塊拼圖。