撰文╱林慧貞 圖片提供╱台灣蘭花育種者協會

走進歐美日韓民眾家裡,迎面而來很可能是臺灣的蝴蝶蘭,去(2023)年蝴蝶蘭外銷產值達到新臺幣51億6,391萬元,全球每3株蝴蝶蘭苗就有1株來自臺灣,僅次於荷蘭,年年吸引無數國家來取經。將蘭花推上世界舞臺的是遍佈全臺、深藏在民間的花農,這幾年歷經荷蘭搶占市場、COVID-19疫情,臺灣蘭花雖有起落,卻始終在全球保有一席之地,豐沛的育種能量是重要關鍵,本期報導專訪台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚,細數臺灣蘭花育種背景,以及未來的挑戰和轉機。

臺灣蘭花產業可粗略分成最上游的育種,業者選育出適合的品種後,交由中游育苗催花,在溫控下大量生產瓶苗、小苗、中苗、大苗,再由下游貿易商運銷海內外,產業集中在嘉南一帶,其中位在臺南市後壁區、占地175公頃的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區最為人所知,2008年成立的台灣蘭花育種者協會(下稱育種者協會)辦公室卻則坐落於彰化縣溪州鄉。

周伯倚解釋,南部主要是生產重鎮,但育種者遍佈全臺,各擅勝場,例如北回歸線以北,光線沒那麼好,宜蘭育出來的品種就適合往荷蘭發展,蝴蝶蘭適合地點則是嘉義以南,大紅花品種就是從嘉義開始算起,大白花品種最佳栽培的地方則是臺南以南,「溪洲對育種者來講就是最佳的距離,南來北往都方便。」

秘書長楊怡萍補充,協會位於彰化縣苗木生產專區,附近的彰化田尾也正好是鼎鼎大名的花鄉,和推廣花卉相輔相成,因此選定此地落腳,目前會員共有237人。

南來北往的重要性,隱含著一段特殊的臺灣蘭花育種史。周伯倚表示,臺灣最早的育種者是學歷高、收入多的醫生、商人、官員,蘭花單價高,賞蘭是上流社會的文化和交際,這些人也較有機會到國外看到好的品種,慢慢收集回臺,開始育種。

育種既是興趣,也是比拚,楊怡萍說,當時賞蘭風氣旺盛,幾乎週週都有展示會,「對他們來講,交流蘭花,讓自己的作品走出去,是件值得炫耀的事。」其他人看到新奇的花,互相打探、贈送、買賣,由於育種有一定門檻,因此育種者也不吝分享自己的成果,不怕心血外流,「育種是一件可以分享的事情,跟同好交流可以培養出蝴蝶蘭育種的眼界跟心胸,不會只侷限在一方之地。」

品種交流出乎熱誠 養蘭花如培育小孩

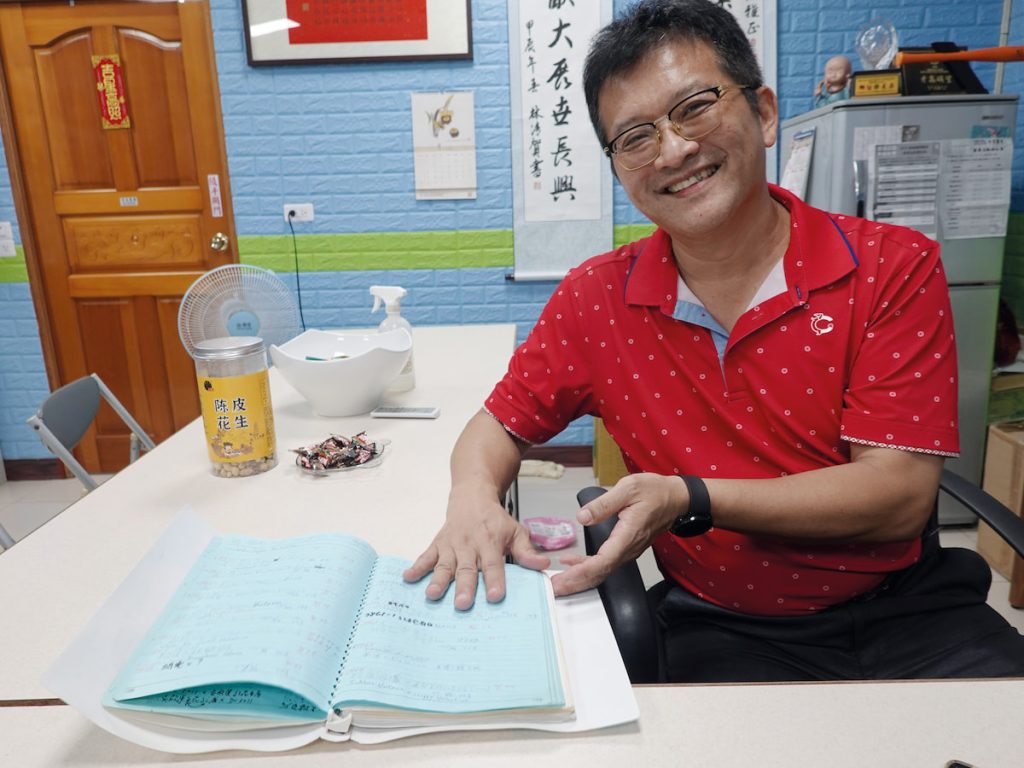

周伯倚出身資訊背景,2005年返鄉協助家中蘭花產業,之前還在臺北工作時,他常陪著父母送花到各店鋪,卻發現店家以花期不長、顏色不佳為由扣款或退貨,讓他決心要育出花期長的蘭花品種。周伯倚向前輩學習經驗,到附近蘭園參觀,首次育出品種便一鳴驚人,獲得台灣蘭花產銷發展協會頒發難度極高的AQ獎「傑出品質獎」。

「當時我還不知道為什麼大家叫我請客,後來才明白這個獎很難,我下一個拿到AQ獎的品種已經是快10年後了。」他笑著說起育種往事,特別感謝前輩的照顧,當時雖然育出滿園花,卻不知如何挑選,是前輩龔憲志不辭辛勞來到蘭園,指點後才有好成果。育種至今近20年,他說自己從未花錢買過一個品種,都是跟其他人交流而得,若遇到同好,他也會將自己的花送出,傳承前輩留下來的美好風氣。

身為育種者,周伯倚認為,蘭花育種需要不斷交流才能突破自己,育出一個蘭花品種至少3年,不免遇到瓶頸,類同養小孩,「蘭花又叫難花,要種死很難,但種到漂亮更困難,」育種有時會受限在自己的蘭園,必須走出去看看。

育種的多種思考:趣味、品種升級及商業利益

從趣味育種,到開發成行銷全世界的商業品種,需要規格化、科學化管理,這也是育種者協會創會其中一個目標,周伯倚說,當時創會的前輩李定雄觀察,大部分的協會著重在銷售,育種較弱勢,希望能將育種單獨跳脫出來,連結產官學,讓育種研究琢磨更深。

然而愛花之人各有所好,日本市場喜歡白色或淡色系,歐洲以生活用花為主,講求小巧精緻,美國人房子大,適合較高大的花,如何抓住不同國家的胃口?育種者協會在2022年創辦了「蘭花新品種評鑑展示會」,每年春天舉行,秋季則辦理綜合性的「臺灣花卉品種推介會」,找來40~50名貿易商、批發商、業務等等當評審,針對全球七大市場,投票評鑑市場潛力。周伯倚說,業務的眼光精準,之前國外客戶來臺選花時,走在前頭的業務瞟了一下,就保證客戶一定選哪株,果不其然,國外客戶走了一圈後,回頭指名要這株花。

評鑑會正好補上疫情期間,國外買家難以抵臺的困境,對育種者而言,這個評鑑會是練功升等的大好機會,除了從評審眼中,看見現在國際市場的花卉趨勢,擴大視野,更重要的是讓成果有被看見的機會。

楊怡萍表示,相對於國際蘭展評鑑以育種者、生產者為本,標準是這個花有沒有比之前育種更進步;評鑑會是以市場角度來看,開花就能參賽,不會排名,只要該市場負責的評審投票過半,就頒發最佳評鑑獎。

評鑑會也切入育種者最弱的銷售痛點,以往國外業者來臺,因時間有限,可能只走訪兩三園,錯過許多遺珠之花,評鑑會上參展的花卉,育種者協會一個個製作成目錄,附上花徑大小、梗數等規格資料,發給到場的評審,即便貿易商只來了某個市場的業務,也能將目錄帶回去給同事看,增加不同花卉曝光度。

「以往育種者辛辛苦苦育出來的種,可能怕沒人要買,幾萬元就賤賣了。」周伯倚感嘆地說,育種是很有價值的事,連荷蘭都會來臺取經,但過去資訊不發達,老一輩育出新種後,有人要買就趕快賣了,「我們希望做的就是媒合市場,讓業務知道這是一株好花,大家來搶花,提升單價。」

新舊育種世代的挑戰 傳統育種突破不易 發展稀少品種

臺灣的育種實力領先全球,不過近年也傳出育種人才遭遇斷層。周伯倚認為,用斷層來形容並不公平,因為育種能量還是很旺盛,也不乏年輕人,更精確來說是瓶頸,其實仍有年輕人在育種,只是沒辦法看到非常大的躍進,未來可能需要外購品種、跟前輩學習,突破瓶頸。

翻過前輩築的高牆,發展特色品種是另一途徑。周伯倚透露,國內芊隆蘭業40多歲的年輕育種家劉大裕專攻「異屬雜交」,也就是拿另一個屬的花,雜交蝴蝶蘭屬花卉,蝴蝶蘭大多沒有香味,或者顏色可能沒有其他蘭屬鮮豔銳利,異屬雜交可以把其他蘭屬優勢帶進來,這個年輕人雖然只有小小30幾坪溫室,卻能育出售價價值幾百萬的新種,國外客戶指定到訪,就算自己是資深前輩,也想要跟他學習。

此外,現在資訊發達,提高了花卉市場流通度,周伯倚舉例,以往「三唇瓣」的蘭花是變異種,不符商業規格,如今這種「趣味花」在歐洲卻非常搶手。這3年他也開始發展趣味花,蘭園裡一株從「神話」品種變異而來的蝴蝶蘭,有著特殊斑點,彷如微笑圖案,深受俄羅斯、烏克蘭買家青睞。

他認為,非主流商業品種的趣味花,多樣性和單價都高,年輕人資訊能力強,可以讓這些被判定為沒有市場價值、被淘汰的品種,更容易被國外買家看見,也能打出自己的蘭園特色,是未來值得發展的領域。

健全品種申請制度 完善臺灣蘭花品種競爭力

育種是維持臺灣蘭花競爭力的重要籌碼,但相較民間快速變動的反應力,品種權申請制度尚有效率改善的空間。楊怡萍經常為花農申請品種權,她開玩笑說,「相片館業務量有一半都是靠我支撐」,因為政府規定申請品種時,需要拍攝花的性狀,一張張洗出來寄送。

此外,每年繳交品種權維護費時,必須買匯票或開支票寄過去,楊怡萍某次打開email,竟收到一封沒有繳品種權費用的通知,嚇得立刻打電話問承辦人員,雙方確認後才釐清是資訊尚未更新,「因為申請實在太過土方法,所以我每張匯票都會掃描存檔,留下路徑,如果今天有一個蘭園,匯票寄掛號,存根聯沒留好就完蛋了。」

周伯倚認為,臺灣有許多年長的育種者,不會用email,也不見得會看公文,應該開發出更便捷的申請和規費制度,提升育種者申請品種權意願,而且動作要快,因為育出市場要的新品種門檻變高,「等國外差不多買完(臺灣品種)的時候就沒有了。」

過去曾發生臺灣的品種在國外被申請品種權,周伯倚認為,有了完善的品種權保護,就能要求國外業者採購時,瓶苗或是其他小中大苗也必須在臺灣買,帶動整個蘭花產業鏈,而非只是賺前期品種售出的權利金。

宗教用花深入日常 低耗能成為未來育種策略

近年COVID-19疫情一度重創臺灣蘭花外銷,不過現已逐步回升,周伯倚透露,影響更大的是隨之而來的俄烏戰爭,「兩年前戰爭剛開始,外國客戶一直來問,有沒有不用加溫到很高就能催花的品種,例如15度就可以開花。」他解釋,蘭花一般催花溫度在18°C,歐洲緯度高,需要加溫催花,戰爭使歐洲能源價格飆升,加上各國都在推淨零碳排,有些國家已經改推其他不需加溫的花卉,建議未來臺灣的育種市場可以更精準,開發低耗能品種。

在國際花卉市場成熟飽和的局面下,近年育種者協會也開始推廣內銷市場,這3年和雲林西螺福興宮合作,讓民眾可以選擇認捐蘭花祭祀。楊怡萍表示,宗教用花其實是推廣生活用花的敲磚石,因為臺灣比較沒有買花文化,必須用信仰的力量加持,這些花拜完可以拿回家,讓宗教用花延伸到生活,「我們要培養的是審美文化的底蘊,如果這個案例成功,臺灣的品種就有另外新的通路。」

雖然面臨四面八方不同挑戰,周伯倚仍對臺灣的蘭花育種感到樂觀,臺灣的人才豐碩,土地面積小交流方便,有國外沒有的育種優勢,只要政府制度更友善,蘭園提升育種良率、整齊度、降低成本,在世界舞臺仍能保持競爭力。