撰文╱洪與成 攝影╱吳尚鴻

臺灣的野生動物資源豐富,野保議題受重視程度日益提高。當野生動物受傷,從治療、照顧到訓練野放的歷程,有賴林業署的野生動物急救與收容體系協助,公職獸醫師在其中扮演不可或缺的角色。從1999年開始在野生動物急救站服務的公職獸醫師詹芳澤,近30年來在第一線協助野生動物重回山林,時常犧牲假期甚至徹夜未眠,不只為公共利益努力,也因為「我們做的事情就是那麼好玩!」

炎熱的7月中旬午後,位於南投集集的野生動物急救站,一群獸醫師、助手將一隻完成全身麻醉、身高約150公分的臺灣黑熊推入診療室,隨後共10多人分工協力,將黑熊抬上診療臺,準備進行診療。眾人熟練地為黑熊裝設呼吸器、紀錄體溫、體重等數值,一面閒聊黑熊的狀況,「牠剛剛有很激動嗎?」「沒有,還滿chill(放鬆)的。」「體重70.67(公斤),變重了耶。」

詹芳澤說,這隻黑熊1個月前在武陵農場附近誤中套索陷阱,左前爪被綁住遭受重創,過程中牠嘗試咬斷鋼絲逃脫未果,牙齒更因此嚴重損壞,前不久剛延請來自南非的牙科專業獸醫師做完手術。這次除了為黑熊清創仍在滲血的左前爪,也要照X光追蹤牙根狀況,希望早日讓這隻黑熊重回野外環境。

除了這隻臺灣黑熊,急救站目前收容200多隻野生動物。詹芳澤指出,每年5到8月天氣炎熱,是野生動物繁殖的季節,加上颱風、暴雨多,增加野生鳥類落巢被民眾發現的機率,讓急救站格外忙碌,包括燕子、麻雀、五色鳥等常見的鳥類,也時常被民眾拾獲送來急救站,「只要是臺灣原生種的動物,我們都會處理。」

每年處理逾千隻原生種野生動物 急救站工作突發狀況多挑戰性高

成立於1993年的野生動物急救站,隸屬於農業部生物多樣性研究所,是國內最早的野生動物救傷專業單位,目前主要負責中部地區的野生動物救傷工作。詹芳澤於1999年加入至今,見證急救站從僅有1至2人獨撐大樑,到現在有獸醫師、助手、訓練員等共計20多人,收容的動物則多到讓2018年才落成的新建築快容納不下,「1年會有1,000多隻動物送進來,扣掉途中死掉的,大約7、800隻。」

在野生動物急救站服務的獸醫師,每天都在做些什麼?詹芳澤說:「就是看動物啊!」看似輕描淡寫,實際上卻是繁雜又充滿突發任務。例如,被送到急救站的動物晚上需要有人餵餐,因此治療之外,其他時間更像是褓姆;每一隻在中心被照料的動物,都會有「主治醫師」負責掌握、追蹤狀態,「每個人每天大概要看1、20隻的動物。」

如果遇到需為動物執行手術的時候,包含麻醉的時間在內,一場手術可能會長達4小時以上。除了動物本身的診斷,急救站也會針對中毒死亡的野生動物,檢測其所處環境中的化學物質,確認是否有毒性物質甚至非法藥劑。

「我們的工作時間真的很長。」雖然急救站的表訂開放時間是上午8點半到下午5點半,但下班時間之外,仍會遇到需要急救的動物上門,「民眾直接殺進來,或是半夜的時候把動物放到我們的警衛室,警衛就會叫我們進來處理動物。」在繁殖季節,可能還需要加班2小時,週末也需輪班,「我們都說累了就休息,只是這個季節大家都比較辛苦一點。」甚至有時家庭旅遊期間還會接到電話,要立刻收假回工作崗位,不過家人也多能體諒,「我太太聽到就說喔……真的喔,去吧去吧。」

救援臺灣黑熊、處理黑面琵鷺中毒 難忘經歷讓野生動物救傷進步

在急救站任職近30年來,詹芳澤曾經歷幾次大規模救傷任務,例如2002年的大規模黑面琵鷺肉毒桿菌中毒事件,當時引起國際高度關注。詹芳澤在第一線急救,感染的90隻僅有17隻成功治癒野放,「那時候我也很年輕,一隻一隻處理,一隻一隻地死,送進來就死,因為太嚴重了。」

這次經驗之後,急救站購入肉毒桿菌抗血清,「小小一罐就要20幾萬元耶!」詹芳澤笑著說,但這也顯著提高受感染黑面琵鷺的存活率,近幾年中毒的黑面琵鷺只要發現得早送到急救站,「大約有百分之八、九十的機會能救治起來。」

詹芳澤說,急救站的工作挑戰性高,對野生動物的熱情就是支撐同仁們工作的動力,「我們的獸醫師常常說快要累死了,隔天要處理動物的時候,馬上又跳出來說我要去。」他回憶今(2025)年6月將黑熊接回急救站那天,光是單趟就要4、5個小時的車程,眾人還是興致高昂,「下午4點半出發,到隔天早上7點回來,但是大家都非常興奮,想要救那隻黑熊,因為那個經歷是永遠不會忘記的。」

救傷工作「一手上帝一手撒旦」 盡最大努力留存野生動物資源

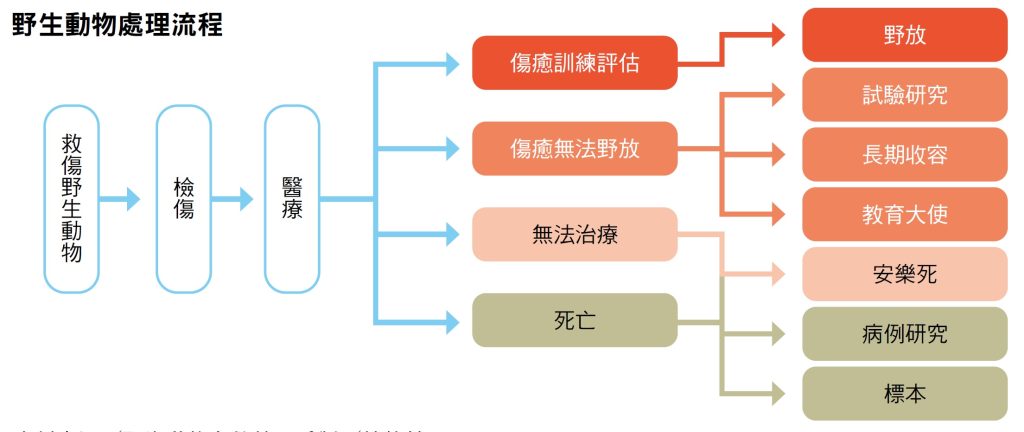

經過1個多小時的診療後,黑熊又被送回籠子裡安置。這隻黑熊雖然傷得不輕,但在送到急救站的動物中,牠已經算是幸運的。詹芳澤說,被民眾發現的受傷野生動物,狀況通常都已經不樂觀,可能已經性命垂危,或者難以回到野外生活,就有可能需要人道處理(安樂死),「老鷹翅膀的翼膜如果被割傷,即使縫合好還是會緊縮,翅膀沒辦法完整張開(影響飛行能力),這種傷勢就人道處理。」能朝野放目標醫治、訓練的野生動物,大約只有三成五到四成。「我們常常一手是上帝,一手是撒旦。」詹芳澤總結。

然而,對於那些難以在野外繼續生存的動物們,急救站也會考量動物身體狀況、保育價值等條件,研擬不同的處置方式,例如斷腳的石虎,雖然行動不方便,但繁殖能力還在,就會讓牠繁衍後代,「我們會把牠送去臺北市立動物園配對繁殖下一代,再讓下一代回來做野放訓練之後放回去。」

另一方面,最初評估有機會野放的動物,仍可能無法回歸山林,這些動物則會轉為展示、教育用途,「我們就要訓練牠,讓牠不怕人,否則這隻動物會長期處在緊迫的狀態。」詹芳澤強調,去除這些動物敏感的天性,對牠們的身體狀況比較好,後續醫療與照顧也能有比較好的處置,讓動物在比較舒服的情況下打針、做健康檢查等。目前在急救站旁的階梯上,就有幾個籠子,安置幾隻無法野放的大冠鷲、東方蜂鷹、灰面鵟鷹(國慶鳥),並在旁邊附上簡介,讓來訪的民眾能更認識這些珍貴的原生種鳥類。

肩負教育宣導、傳遞知識責任 讓處理原則透明公開化解可能誤會

許多民眾親手將野生動物送到急救站,後續也會關心動物的狀況,時常致電急救站追蹤。如果送來的動物必須人道處理,民眾是否會不諒解或怪罪?詹芳澤說,多數民眾對中心還是有一定的信任,「他們把動物交給我們,大部分都是安心的,聽到動物沒辦法救活,會稍微表示可惜。」但也曾遇過反應比較激烈的民眾或團體,例如有次一位民眾帶著一隻猴子來到急救站,「我們跟他提到處理原則,這隻動物的傷勢沒辦法野放的話,我們就人道處理,他一聽到人道處理就很激動。」

「那個民眾有點佛教的背景,就是愛動物,覺得怎麼可以把動物殺了這樣。」詹芳澤認為,如果處理野生動物的過程能被公開,讓民眾知道選擇人道處理的原則與背後考量,可以化解很多誤會,「後來我們就邀請他們來急救站,看我們怎麼處理動物,為什麼會人道處理,告訴他們如果沒辦法被野放的動物都養下來的話,那這隻猴子可能進不來。」

野生動物急救站不只要讓動物有機會回歸自然環境,也肩負宣導、教育的任務。除了時常在Facebook專頁分享民眾轉送動物的經歷、每天照顧動物的日常動態,以及野生動物相關小知識,急救站也會舉辦教育活動,向民眾宣導保育、保護野生動物的知識,甚至讓民眾有機會近距離與動物互動;或者與宗教團體合作,傳遞正確的放生觀念,一同放生急救站照料、可回歸野外環境的動物,兼顧宗教功德觀念和生態、科學間的平衡。

野生動物回歸山林是公共利益 盼地方政府救傷量能再提升

投入野生動物救傷工作將近30年,詹芳澤比較任職私人獸醫診所與投入公職獸醫,指出前者不見得比較輕鬆,1天工作12小時都很正常,有時也需承受飼主面對自己心愛寵物生病甚至死亡而引發的情緒,不過收入確實更可觀,「如果做得好的話,薪水是三級跳的,目前我開業的同學,他們的經濟狀況幾乎都非常好。」

回顧自己選擇踏上公職獸醫師之路,「也不能說那時候的選擇就是不對或是不好。」詹芳澤認為,野生動物救傷,獸醫師的任務是從公共利益的角度執行判斷,在公部門任職,能為野生動物做的事情也比私人動物醫療機構更多,「我們會傾向讓這隻動物有機會回到原來的環境,外面的獸醫師就比較沒有這樣的環境和背景。」他指出,因為野生動物樣態多元,許多私人獸醫師或許能提供簡單的救治,但後面的收容、照顧乃至野放訓練就會面臨較大挑戰。

對於近期宣布上路的公職獸醫師不開業獎金,詹芳澤認為是很大的獎勵,也能提高從事公職獸醫師的吸引力,他希望有機會的話,能讓急救站的同仁待遇再進一步提升,但他強調,「就算沒有不開業獎金,我們也是會好好地做。」他也指出,動保觀念的提升,確實吸引更多人願意來急救站或其他野生動物救傷中心工作,但也期待未來地方政府能投入更多資源、扮演更多角色,提高野生動物醫療、照護的能量。