文字╱攝影 小令

從我學茶開始,最喜歡買的就是茶杯,原因在杯子價格是茶具中自己稍微負擔得起的。基礎的白瓷杯到陶杯都有。但當我訪問「無事生活」三姊妹,關於茶具要怎麼挑選購買的時候,她們卻異口同聲地說:看喝什麼茶;尤其反過來追問我:看你平常喝什麼茶?

想起前陣子,我才拜訪過坪林茶農余三和,買了不同品種與農法的包種茶。回家後,找出手邊的杯子,準備試茶。

等水燒開前,回憶過往曾在百貨公司站櫃賣茶,我觀察櫃上自有品牌的一款米色小陶杯,猶豫很久。跟前輩一起站櫃的時候稍微詢問,前輩問我為什麼想買,我說站櫃試茶不是要準備自己的杯子嗎?前輩拿出他自己的杯子,不建議我買櫃上的,原因是如果對櫃上的茶還不熟悉,一開始要試茶的茶杯,最好是白色,也最好是瓷杯。我看著前輩的杯子,果然是純白的瓷杯。

主要是可以觀察到顏色,不會被釉藥、陶土混淆茶湯的顏色。另方面是口感,有些高溫製程的茶杯,或是特殊造型的杯子會影響入口的口感,譬如柴燒的杯子或小型天目茶杯,都有細微的影響,可能會修飾掉苦澀的味道、口感上更細緻、喝起來比較「甜」等等。

特殊的茶杯讓茶湯喝起來更容易入口,不一定不好,但前輩委婉表示,如果對茶不熟,讓茶杯影響認識茶湯本身的口感滋味,在身體體感或大腦認知留下偏差的印記,會很可惜,如果要正確認識櫃上的茶,最好使用影響比較少,更能呈現、貼近茶湯本身特質的白瓷杯。

不再站櫃後,我也持續收集著茶杯,材質從陶、玻璃、瓷都有;然而,我在家試新茶的時候,仍然習慣用白瓷杯,等到身體確定這款茶的顏色、香氣、口感、滋味,與每一泡的變化,才會依據不同的心情,改用不同的茶杯。

問到無事三姊妹的小妹,曉柔,如果確定平常習慣喝的茶,對茶具的材質不拘,會怎麼挑選?曉柔頻頻說不知道。因為泡茶很多年,直覺就會拿最適合的,不曾拆解拿取的依據。我盡可能追問,曉柔終於彆扭說:會選感覺安靜的茶具。雖是個人經驗,但曉柔補充,正式茶席的話,茶具的選擇會多一點正式感;就像人會有平常穿的衣服,也有正式場合穿的衣服。

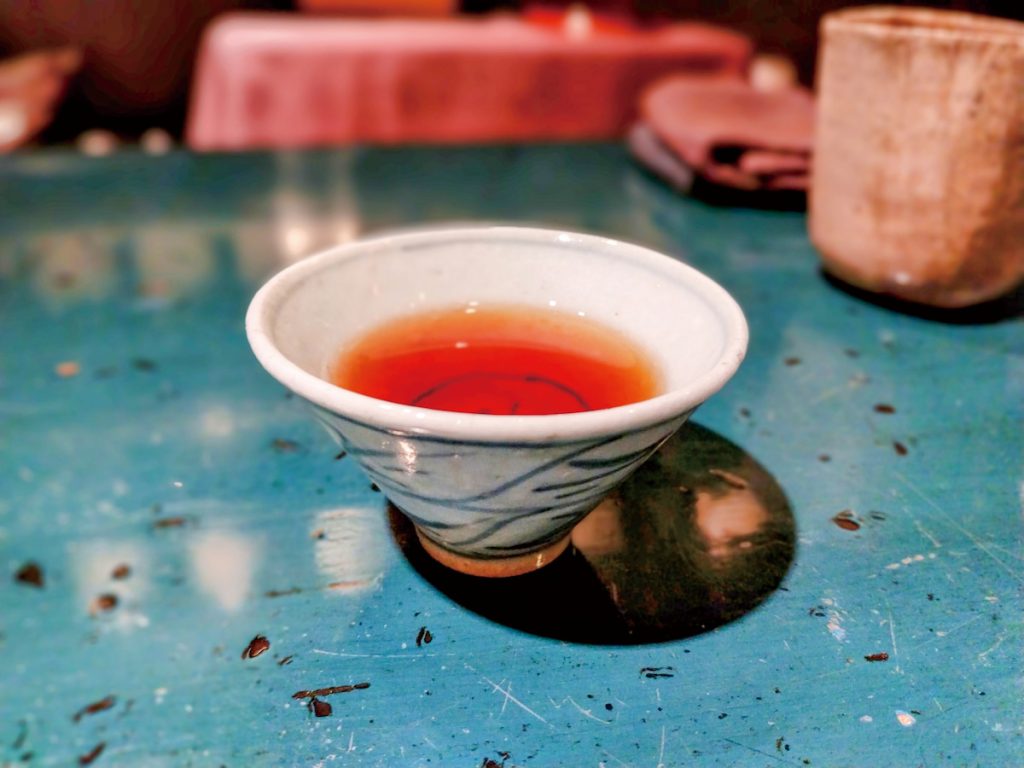

回頭看自己收集到現在的茶杯,包含最近友人送的小天目杯,都令我充滿感謝。開口寬闊的杯子,散熱快,我會拿來喝比較高溫燙口的茶。開口稍小,但杯身稍微有一點深度的,我會用來品味以香氣為主的茶款。杯緣是另個會影響入口口感的要點,當我泡余三和的野放茶─大慢製成的包種茶,用現有的杯子一起試茶,發現不論材質如何,杯緣做得越細緻茶杯,同一款茶喝起來的感覺越精緻。

作者 小令

景美人,一九九一年生。臺東大學華語文學系畢。專職侍茶數年。著有詩集《日子持續裸體》、《今天也沒有了》、《在飛的有蒼蠅跟神明》、《監視器的背後是彌勒佛》。