文˙圖╱楊宏志

財團法人豐年社董事長、第18任發行人,曾任林務局(今林業保育署)副局長。國立臺灣大學森林學博士,美國聯邦行政學院(Federal Executive Institute)結業,具林業技師資格。研究領域包含森林景觀評估、環境衝突管理等。

植樹造林是復育生態系統、減緩氣候變遷的常見做法,但偏重追求植樹面積或數量,未考慮如何真正形成物種豐富且共存共榮、可持續的生態系,恐怕難以確實達到復育目的與功效。森林生態系統需要長時間形成,並仰賴適當土壤、氣候、物種等條件配合,因此需要依照各地條件,因地制宜地規劃森林復育模組,讓環境得以自然地運作、復甦,進而發揮生態、社會文化等效益。

聯合國宣布2021年至2030年為聯合國生態系統恢復10年(The United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030),該計畫考量人類需要和生物多樣性間的依存關係,加速恢復退化的生態系統,著重各類土地利用形態及相互作用的生態、社會和發展優先事項,促進生態系統的長期復原力。

其中,波昂挑戰(Bonn Challenge)❶已達成2020年前恢復1.5億公頃森林景觀的目標,各國並承諾到2030年恢復3.5億公頃(約為97個臺灣面積的土地)。然而,大規模植樹有偏重人工造林、注重植樹數量,而沒有棲地復育或實現社會生態效益(Lewis 2022;Stanturf et al.2019)。加上預算有限或缺乏技術,種植後除草、施肥和監測經常被忽略(Elliott et al. 2022)。

原始森林是受到環境制約後的物種多樣性和排列方式,若以人工造林方式施行,難免因無法掌握每一筆土地的環境狀況,致其結果顯然與森林生態系自然演替的方式及內涵有異。況且,森林生態系統的再生過程,是指從土壤庫儲存的各式種子或各種生命形式的莖和根芽啟動的。如此,自然生態演替為什麼要按照人類規劃的路徑和預定的苗木間距,以種樹的形式恢復呢?

森林再生的形式

自然再生 natural regeneration

許多地方森林可以再生,需要時間。森林恢復要保護好這些地方,讓樹林自行生長。這是自由放任(laissez-faire)的一種方式,即不要干涉自然。

應用成核 applied nucleation

應用成核技術是介於自然再生和種植園的一種方式,即善用自然力量和人為技術的恢復行為。

種植園 plantation

種植園式的植樹是相對於自然再生,其投入相當大的人工行為。種樹是依據規則間隔種植,均勻散佈整個區域。它是科學進步主義的一種方式。

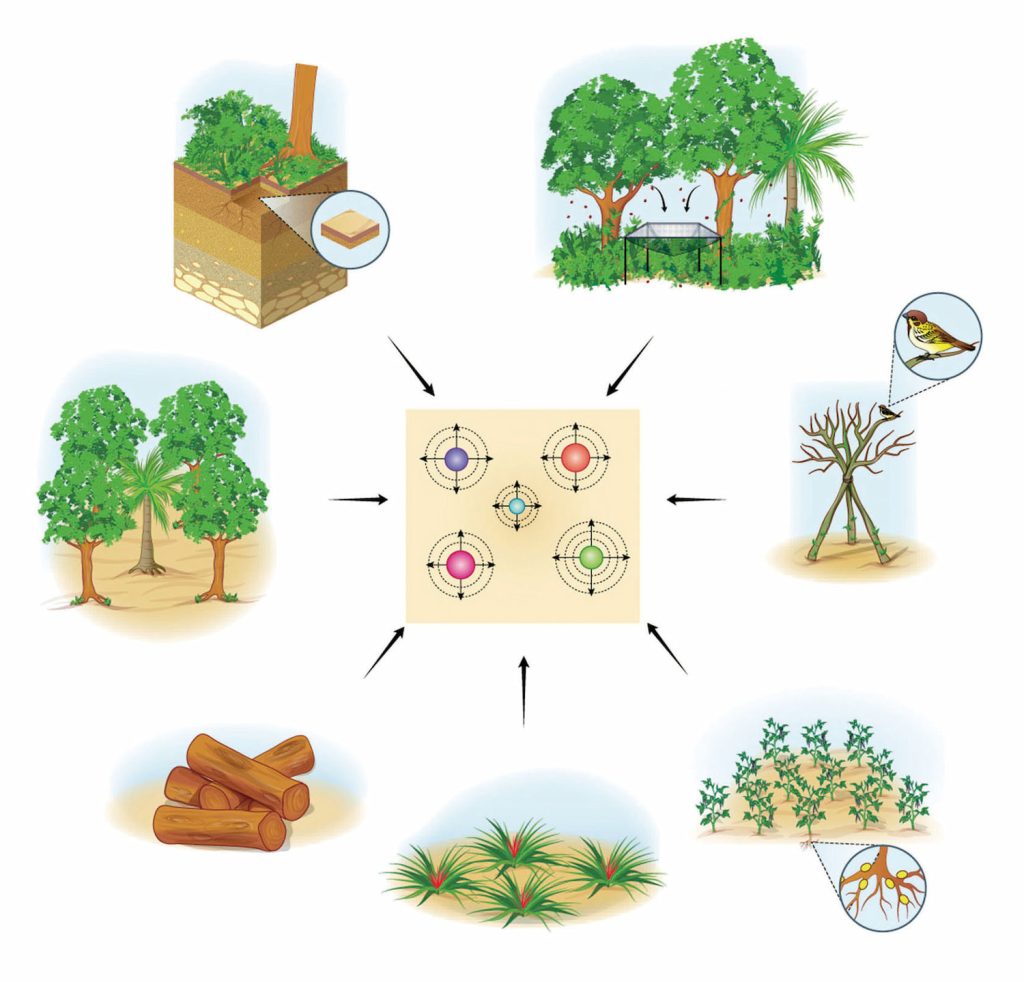

成核技術概念模型:

1. 從最近的植生地表收集土壤(種子庫來自移位表土)。

2. 種子捕捉器收集種子,以引入多種生命形式。

3. 人為搭建的鳥類棲息處。

4. 選擇物種(草、灌木、藤本和樹木)。

5. 陸生水池附生島。

6. 防止草食動物(堆置附近收集的倒木枯枝落葉和石塊)。

7. 先驅樹種(為後續植物營造較適宜的生長環境)。

森林與生態復育相關技術

- 成核技術 NUCLEATION TECHNIQUES

成核技術是建造一種人為或自然的生態核(也稱植被核或樹島),作為該區植被再生的誘發條件。該技術涉及生產者、消費者和分解者間的配置,使其具備自然恢復功能,主動吸引動、植物聚集和拓殖,並隨著時間推移,將狀似馬賽克的生態核逐漸擴大相連,最終成為連續塊狀的自然生態。

成核技術的設置組成包括:

1. 選擇棲地:選擇較適宜的地點,增進繁殖體演替。例如選擇鄰近有樹林的地區,復育地點具備較厚土層,土壤範圍較大地區。

2. 設置生態核:隨環境考量大小、範圍、形狀、配置、間距、執行時間等。

3. 移位土壤:從原生森林中獲取表層土壤或枯枝落葉層,搬移至復育區域。

4. 配置生態核上植栽:選擇草、灌木、藤本和樹木等物種。關注種源、多樣基因、地區物種、陽性或陰性、速生或緩生、樹冠大小、根系競爭等先驅灌木或護士灌木。❷

5. 安德森種群(Anderson groups):包括關鍵樹種為後繼種子創造棲息環境。

6. 吸引棲息:種植與漿果、核果有關的樹種。

7. 自然更新:全經自然再生,不再人為干預。

- 精準森林復育PRECISION FOREST RESTORATION

利用生態知識,技術和方法來提高森林復育的成功並降低環境和經濟成本。目標是建置復育模組(有偏重於生態、水源、野生動物、滅絕物種、裸露復育和綠化等不同類型),以確保幼苗或種子都能成為具有功能性和自我調節性的能力,並關注森林復育計畫實施的效率。

- 框架物種法 FRAMEWORK SPECIES METHOD

是一種藉由靠近天然林密集栽種本土物種來恢復森林生態系統的技術。選擇結合生態功能的物種與最佳管理措施,以增強生態演替並加速恢復森林生態系統功能。例如採用多種框架樹種方法,鄉土樹種、藤本植物、灌木、附生植物和冠層樹木,建立起多樣演替狀態的混合性框架。

根據Elliott等人(2022),選擇框架物種的標準包括:參考森林生態系的代表、對開放條件的耐受性、抑制雜草的能力、吸引動物傳播種子能力、位於殘餘森林種子傳播範圍繁殖能力。

框架物種管理措施可依據時間差,採用兩階段辦理方式。先種植演替早期的先驅樹種,為耐蔭、種子傳播、演替後期的樹種創造適宜的條件;再營造晚期演替的物種,從而使森林結構多樣化。各種方法都可根據復育地現況,量身訂製復育方法,叢植、最大化自然再生、最大多樣性方法、濃縮種植等。

森林具生態服務、社會文化價值 臺灣公私攜手保育動物、史跡

近期人們對保護原始森林和古老森林的關懷重視,逐漸轉移至退化地區的環境復育。包括增加生物多樣性,加速生物量蓄積,土壤有機質和保水力,保育特有和關鍵物種,營造森林健康等項目。森林復育行動,也從以往專注在經濟上的目標,逐步調整到重視社會或文化價值、生態服務功能等多元效益。

農業部林業及自然保育署以國有林事業區為軸帶,推動友善環境,透過生態點、線、面串連,架構整體國土生態綠網。在生態綠網建置過程中,跨域整合,公私協力,極有效地促進生態環境永續發展。有關建置生態廊道,將海岸山脈和中央山脈縫合串聯,增加兩山脈野生動物的流動。今(2025)年植樹月在花蓮種植瀕危動物臺灣狐蝠的食源樹大葉山欖及瓊崖海棠,都是彰顯營造野生動物棲地的具體作為。

農業部之外,財政部國有財產署自2019年起推動環保團體認養國有非公用邊際土地,已與社團法人高雄市野鳥學會等10個環保團體簽訂認養契約14案,面積達2千餘公頃,提供自然生態與環境保護新合作的環境復育工作。近日針對小燕鷗、東方環頸鴴、燕鴴及高蹺鴴等保育鳥類,直播繁殖復育等畫面,足以證明公私合營環境復育的重要性。

原住民族委員會2018年起進行原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫,選定各縣市24隊執行。其工作內容擴及原住民地區環境整理維護和傳統生態資源永續利用等項目,並在已形成人工林的空隙地考慮施行林下經濟或是補植原住民族植物,以滿足地方鄉親和文化慣俗的需要。

至於防治河川季節揚塵,公部門除進行長效型的水覆蓋及綠覆蓋植生,亦維護既有植被,僅對復育地孔隙間進行群植或團植,避免大面積林地擾動。在乾旱地,離島海岸,山巔衝風地等區域選擇聚水盆,提供苗木一段溼潤時期。一年後,聚水盆自行分解。另移除檳榔樹也留存部分幹根,不再全株砍除,以保持水土。

考量利害關係人、地方傳統 因地制宜建立森林復育模組

臺灣的海岸、河岸、濕地、崩塌地、礦區、外來種入侵地等,都是森林復育的標的。而選擇復育行動所產生的平衡土地用途,提供地方生計,解決社會、經濟及文化上的價值亦是課題,有必要從技術、人力、社會等層面,建立臺灣各類型森林復育的精準模組。

技術層面

精準森林復育模組從資本的投入產出角度出發,吸納並運用自然復育的能量,發揮生態系統自身更新潛能或自我再生能力,經與野生動物的互動產生綜合效益,提供地方社區的需求等。

從海岸林造林、河川兩岸造林(河海限界)、紅樹林復育,濕地保育,崩塌地造林,礦區植生,銀合歡、小花蔓澤蘭、香澤蘭刈除後復舊,濁水溪揚塵等地復育開始,選擇適當區域,保護範圍內原有的自然再生斑區,利用生態成核技術吸引種子傳播者前來。

安排生態核內核,應盡可能依靠附近的殘餘種子,並且在精準復育模組中選用初期或晚期演替物種,形成多樣化的異質冠層社會。其次,關鍵生態核的組成,涉及森林、土壤、氣象、地形、地質、植物、野生物、昆蟲、景觀等跨領域的知識,例如撒播種子,塑膠袋育苗,叢植,苗木和草類混植,速生樹種、陽性樹種、樹冠幅大的物種等,與關鍵動植物間的互動,發展出多種跨域復育模組。如此根據多個現場類似物、多個地點或時間順序,選擇干擾最少的地區,結合演替模型、歷史數據和未來變化模型,研擬該地生態系統的演替軌跡與可行的精準復育模組。

傳統式造林考慮土地集約利用,並以同種同齡同苗木標準,人力均勻種植。但這種方法對於傳播種子的鳥類來說,該造林初期的離地環境是不具吸引力的。因此,生態復育模組會從當地鳥種習性,考慮其最低限的棲息、覓食、安全等空間,間植原生速生樹種相距20~50公尺,提供孤立的樹高讓鳥類尋找獵物,棲息或移動,同時排泄散布果實種子。當這樹高生長影響生態核上關鍵物種生長時予以伐除樹冠,但保留樹幹保護水土。

需注意的是,這種孤立的墊腳石方法(stepping stone)不如連續走廊有效。因為種子傳播的樹棲動物通常不願意穿越細胞核之間的空地(例如某些靈長類動物)。許多封閉森林食果動物也不願意穿越森林周圍高度改造的環境。

人力資源

復育退化的生態系統是一項複雜且具風險及不確定性的行動過程。從簡單的植被保護,到採取精準的措施,都牽涉到扎實的專業知識、相關技能、足夠資源和時間,以及汲取當地傳統或地方知識,掌握工作願景、目標及優先次序,規畫設計、執行、監測,並適應性管理。

由於知識上的落差及知識空白,實施森林復育工作中,會發生科學團隊與地方事務的個人或團體出現耦合困境。因此,搭一座合作平臺,邀請社區民眾、研究者、執行者、土地管理人、媒體、社會大眾等參與,清楚理解科學技術應用,以便更精確的選擇復育哪些棲地,以及運用哪種方法。再者,投入的資金不僅包括執行費用,還應包括指導及知識轉讓費用,尤其需要進行長期的地方培力工作。

社會面向

個人、社區和政府的復原動機可能因視角與價值觀而有不同。因此,事前與利害關係人建立起知識溝通、理性合作、尋求共識非常重要,因為政策的推動通常建立在先前的理解基礎上。

專案週期管理是一個迭代的(iterative)、適應性的、分層的框架,利害關係人之間經常進行協商,可以增進森林復育工作進行(Stanturf et al.2019),並降低行政成本。 計畫執行前應審慎考量住民意見,例如潛藏種子的位置、種子豐度和多樣性、與種子來源的距離、傳播種子的動物、種子傳播者的豐度和多樣性,土地使用歷史、入侵雜草、火災,以及所有影響種子傳播的社會政治經濟因素。