撰文/梁鴻彬 攝影/吳尚鴻

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表,擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨,鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高,成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝,僅產約30至40噸鵝絨,遠低於鴨絨的400至450噸,足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質,使其在國際市場備受青睞,90%出口至日本、韓國與北美,溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」,資深幹部陳雅惠以十年業界經驗,分享臺灣鵝絨從農場到加工,再到全球供應鏈的獨特旅程,以及其優勢、挑戰與未來展望。

從養鵝場到工廠,鵝絨的誕生

「羽絨其實是農業的副產品,原本是農廢垃圾,經過妥善清理就能變成保暖材料,價值翻50倍以上。」陳雅惠點出鵝絨的高附加價值,「鵝絨量少,價格是鴨絨的兩倍,這是因為鵝的養殖天數較鴨長,鵝絨的品質更輕、暖。」臺灣鵝絨的旅程始於養鵝場,主要以白羅曼鵝為主,養殖天數約85至90天,但農民養鵝主要是為了肉,羽絨只是副產品,農民的重心在肉價,羽絨僅佔收入的10%。

「養殖天數越長,蓬鬆度也呈現正向提升;但臺灣農民多重視肉品產量與品質,羽絨反而是次要考量。」飼養緯度與環境溫度同樣扮演重要的角色。低溫環境可促進動物長出更厚密、更有效保暖的羽絨層;而臺灣亞熱帶氣候的溫暖程度,限制了鵝隻長出厚重蓬鬆羽絨的潛力。

陳雅惠解說,鵝經屠宰後,處理沾滿血水的「水毛」是關鍵環節,必須在24小時內清洗,否則會腐爛。屠宰場回收來的「水毛」,經過水洗和烘乾及冷卻的程序,「就像洗衣機一樣」,再經過風力吹毛機,利用風力原理,初分出重量較重的羽和較輕的絨。「必須趕快收集、清洗,才能保持新鮮,」合隆等中游廠商接手後進行精洗,「粗洗的羽毛有濃重的油脂味,摸起來黏膩,精洗後幾乎無味,手感也不黏」。精洗包含12道工序,清潔劑去油、乾燥、冷卻、分級等,產出95%純度的鵝絨,蓬鬆度Fill Power可達700+,適合高端羽絨被與服飾。

她強調,初級加工廠使用風力分毛機,將羽毛分為5至7種規格:肚絨最輕、最蓬鬆,價格最高;翅膀羽較扁平,常用於填充物或羽毛球。「一隻鴨或鵝的羽毛初價約50元,加工後每公斤賣2000元以上,附加價值高達50倍,這就是為什麼我們叫它軟黃金,這個過程將原本的『垃圾』轉化為高價值保暖材料,展現了農業副產品的驚人潛力。」

臺灣鵝絨的市場與應用

「我們公司處理的羽絨量,占全臺灣產量的50%以上。」陳雅惠透露,合隆年處理約3000噸羽絨,涵蓋鴨絨與鵝絨,主要出口日本、韓國與北美。「日本市場我們占一半,供應『日本製』羽絨被」她說,日本消費者偏好在地組裝的寢具,合隆在關東與關西設廠,滿足這一需求,這些羽絨被以高蓬鬆度與95%鵝絨含量為賣點,深受市場歡迎,國際品牌如CANADA GOOSE、THE NORTH FACE等也是合隆的羽絨客戶。

國內市場方面,羽絨被需求逐年成長。「我們推出CAS認證的鵝絨被,強調95%白鵝絨,臺灣原產,售價雖高達萬元,但壽命可達1 0年。」陳雅惠解說,高端睡袋則針對零下20℃的極寒環境,需高蓬鬆度鵝絨;登山用睡袋則追求輕量化,羽絨的保暖重量比遠超化學纖維。「羽絨是首選,因為同樣保暖度下,它最輕。」臺灣鵝絨90%外銷,應用於羽絨服、睡袋與寢具,國內則以高端寢具為主,市場穩健成長。

鵝絨推廣CAS認證,品質與溯源的保證

陳雅惠強調,「臺灣鵝絨的競爭力在於新鮮度與溯源」,2013年農業部將羽絨納入CAS(優良農產品認證)標準,成為16項認證品項之一,羽絨和竹炭是唯二不能吃的品項。「CAS要求24小時內清洗,確保絨朵完整,消費者看到標章就像買肉和蛋時選有履歷的產品,安心又可信。」她說,CAS認證強調三點:新鮮度(2 4小時清洗)、品質一致性(95%純度)與產地溯源。推廣CAS認證比例提升,是產業新方向,「政府補助CAS驗證,鼓勵農民加入溯源系統,未來認證比例可望達80%。」

除了CAS認證之外,合隆的羽絨還要通過無禽流感的非疫證明,陳雅惠指出,「因為有出口,還要經過不含任何病菌尤其是禽流感的檢測,除了洗劑的消毒,還要經過120℃高溫40分鐘的烘乾,這些都是要經過驗證,拿到防檢署的證明書才能出口到國外。」

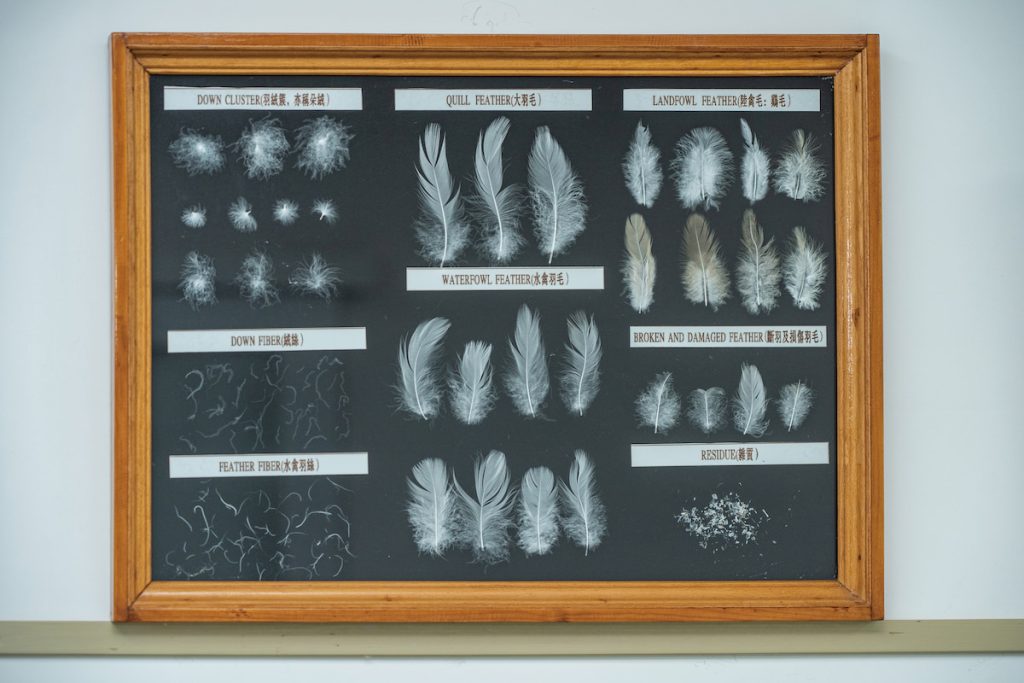

「我們的主管機關不只有經濟部,還有農業部,因為羽絨是屠宰業的副產品,合隆需提供屠宰場發票,證明原料來自合格電宰場,避免交叉汙染,電宰場必須是合法的,私宰不行,發票要對得上。」她說,CAS認證讓消費者對臺灣鵝絨更有信心,也提升國際市場競爭力,符合國際羽絨局(IDFB)與CNS標準。「IDFB是全球羽絨工會,規範檢測手法,我們的品質跟美國標準很像,透過第三方實驗室驗證,合隆的鵝絨95%純度達標,蓬鬆度與保暖性均獲國際認可。」我們參觀合隆廠內的品管實驗室,品管人員手持鑷子,要將一堆羽毛和羽絨混合的樣本,挑出其中的羽絨部分,並且去除雜質,留下來的才是純度最高的輕軟保暖絨毛。

吃素與吃葷造成 鵝絨與鴨絨的品質差異

談到鵝絨與鴨絨的區別,陳雅惠說:「鵝絨養殖天數長,平均9 0天起跳,鴨絨只有50~75天,所以鵝絨蓬鬆度高、氣味少,價格貴一倍。」臺灣鴨絨因飲食習慣與75天養殖,在本地市場有競爭力,但油脂味重,需精洗。「鴨子吃葷,鵝吃素,鴨絨的腥味來自天然油脂,養殖天數短的更明顯。」她解釋,鵝絨因養殖時間長,油脂味較淡,消費者幾乎聞不到異味。

「消費者常問怎麼選?我們會說,鵝絨保暖更好,但貴一倍,預算有限就選鴨絨。」陳雅惠笑說。國際市場上,鴨絨因產量大(是鵝絨10倍)應用更廣,但鵝絨因品質優,常用於高端產品,平均要100隻鵝才能做出一條1.2公斤的羽絨被。「臺灣鵝絨在國際上沒太大區別化,我們靠CAS溯源吸引國內本地消費者」,零下20℃的睡袋需高蓬鬆度鵝絨,而登山睡袋追求輕量化,鵝絨是最佳選擇。「蓬鬆度決定保暖,絨朵比例越高,保暖層越厚,空氣跑不掉。」

臺灣鵝絨的挑戰與創新

近年臺灣鵝絨產業面臨多重挑戰,「鵝絨量少,只有鴨絨的十分之一,農民不願養太久,怕肉質變硬,影響市場。」陳雅惠說,臺灣鵝養殖85~90天,遠短於歐洲或中國大陸的110~150天,蓬鬆度稍遜。「養殖天數越長,絨朵越大、張力越好,但臺灣農民以肉為主,不care絨的價格,」她解釋。臺灣飲食習慣偏好緊實肉質,不喜歡太肥的鵝肉,農民因此不願延長養殖,影響鵝絨品質的國際競爭力,這也是另一種肉羽相剋的產業特性。

價格波動是另一挑戰,肉價低屠宰場就抬高水毛價格,加工廠利潤縮水,禽流感更讓產量不穩。「2013~2014年,禽流感很嚴重,羽絨價格翻倍,成本壓力大,業者也只能自己吸收成本。」陳雅惠回憶。

合隆透過加值服務 提升臺灣鵝絨價值

陳雅惠解釋羽絨被的保養方式,「羽絨被不能放洗衣機洗,會破壞羽絨被的立體剪裁,縫線結構,讓羽絨跑出被胎,也不能用真空機壓縮,因為可能放了一個夏天,羽絨失去彈性,就不膨鬆了。合隆能提供羽絨被『refresh』的清洗保養服務,讓絨朵恢復蓬鬆」她說。再者合隆近年也貼近戶外生活及運動的潮流,研發機能性的防潑水羽絨,可以加上助劑讓羽絨不沾濕,「一萬分鐘都漂浮在水面上。」

陳雅惠總結,臺灣鵝絨的未來在於品質,透過溯源系統與創新技術,讓消費者感受到每件羽絨製品背後的價值。「我們希望讓大家知道,買鵝絨產品不只是買溫暖,也是支持臺灣農業,」她說。臺灣鵝絨從農場的「水毛」到高端羽絨被,承載了農業的智慧與創新。雖然產量有限,但憑藉CAS認證的24小時新鮮度與嚴格溯源及成分保證,臺灣鵝絨在全球市場綻放光芒,從農民的養殖到工廠的精洗,這份「軟黃金」串聯起養鵝產業鏈的每一環。為了突破競爭瓶頸,臺灣羽絨產業積極推廣「溯源正品」概念,透過CAS標章及產地產銷履歷保障消費者權益,也希望以地理環境和養殖特色打造本土品牌差異化。