撰文╱洪與成 攝影╱吳尚鴻

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業,種鵝場不只掌握種原,也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐,對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一,出現近交衰退現象,青年養鵝戶李吉配,不只嚴格依照需求控制種鵝場供給,避免市場波動衝擊,也在今(2025)年引進法國種鵝,盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

天氣仍然燥熱的9月中旬,雲林元長鄉間顯得特別寧靜,來到李吉配住家的孵化場後,李吉配帶著微笑走出來打招呼。

膚色黝黑、說話沉穩有條理的李吉配,年紀不過30多歲,卻已經投入養鵝產業超過1 5年。問他現在有多少間養鵝場?他先給了一個很「在地人」的回答,「加油站以北幾乎都是我的場。」接著開始細數,「種鵝場5場8棟,可以養到2萬3,000隻種鵝,肉鵝場有1 0座場,大概6.6甲大,可以養大約4萬隻……。」

於此同時,一整隻色澤油亮、令人垂涎的燒鵝端上桌,坐在一旁的李吉配父親李春樹熱情招呼,「快點試試看!沾下面的油一起吃!」在整條養鵝產業鏈中,李家從種鵝、孵化、飼料、肉鵝到後端的屠宰、加工「一條龍」經營,近年不只經營「晉達食品」販售鵝油、燻茶鵝等加工品,更在桃園、花蓮開設鵝肉餐廳。在各個環節中,李吉配認為「養種是整個畜牧產業裡面最重要的!」

輟學返家接班家業 邊做邊學掌握養鵝要領

1988年左右,李吉配出生前後,李春樹開始經營養鵝事業,早期養鵝也兼養紅面鴨,利用民眾夏天吃鵝、冬天吃薑母鴨的消費習慣,依照季節調節生產,因為鵝的銷售情況較好,且鴨的利潤比不上鵝,於是李春樹開始專心養鵝,也同時經營飼料等生意。

2009年前後,李吉配回家繼承家業,「那時候我爸身體不好,所以直接休學、當完兵,就回家幫忙了。」從此之後,李吉配開始負責種鵝、肉鵝的養殖,李春樹則負責飼料業務以及銷售。回家接班時還是大學一年級學生的李吉配,原本還沒確定未來職涯規畫,對於養鵝實務認識也有限,很多事情都是一邊問一邊學,自己在實務過程中慢慢修正改良。

他以種鵝為例,指出種鵝業者大多對自家育種心得保密到家,即使問到了,也常常「100個育種的人,有100個答案」。後來李吉配遇到一位養鴨的業者願意分享經驗,他一面學一面做,針對細節慢慢調整改良,「鴨跟鵝都是水禽,他提供我一些知識,我們再去調整,不一定全對,但這幾年我的成績比當初還好。」

一條龍經營也精進產銷模式 穩定種鵝生產不受市場波動影響

父子倆攜手經營養鵝事業,發展出更成熟的產銷模式,李吉配舉例,李春樹經營飼料場,也協助養鵝戶跟屠宰場建立關係,一改過去養鵝戶需要自己找屠宰場的模式,「我們幫客戶(肉鵝場)找小鵝,客戶吃我們的飼料,養大之後幫客戶找銷路賣給屠宰場,全部的服務做到完整。」如此讓產業鏈各端雨露均霑,達成多贏局面。

隨著事業版圖涵蓋整條養鵝產業鏈,李吉配對於產銷數量的控制也更敏感,這也體現在種鵝場經營上。李吉配說,目前種鵝供應量還是深受市場價格左右,如果鵝價不好,種鵝業者就會減少生產,導致市面上一鵝難求,影響供需穩定。

因為去年鵝價高,今年上半年,刺激業者增加養殖量,臺灣鵝隻市場產量過剩,去年一整年鵝隻供應量近400萬隻,今年上半年就直逼300萬隻,「上半年屠宰量超多,正常1個月30萬,8月48萬,7月45萬,每個月都多一半的量出來。」市場需求大,種鵝業者也跟著增加生產量,造成供給波動劇烈的情況。

為避免種鵝取得受到市場波動影響,李家於是自己經營種鵝場,依照實際需求控制產量。李吉配說,他的種鵝場最多可以養到2萬3,000隻,但總量都會控制在1萬6,000隻,「什麼時候生、哪一批要生,我都會控制我的量,才不會超量。」

目前李吉配的種鵝大約八到九成供自營肉鵝場使用,僅留部分供應熟識的同業,自家肉鵝場控制在80日齡時屠宰鵝隻。他自認目前的經營模式「不會說大好大壞,就是走財政平衡路線。」遇到鵝價好的時候雖然沒有優勢,但長久來看算相當穩定,「人家缺鵝的時候我不會缺」。

近交衰退降低產蛋率、軟骨症比例增 引進法國種鵝盼改善鵝隻生產表現

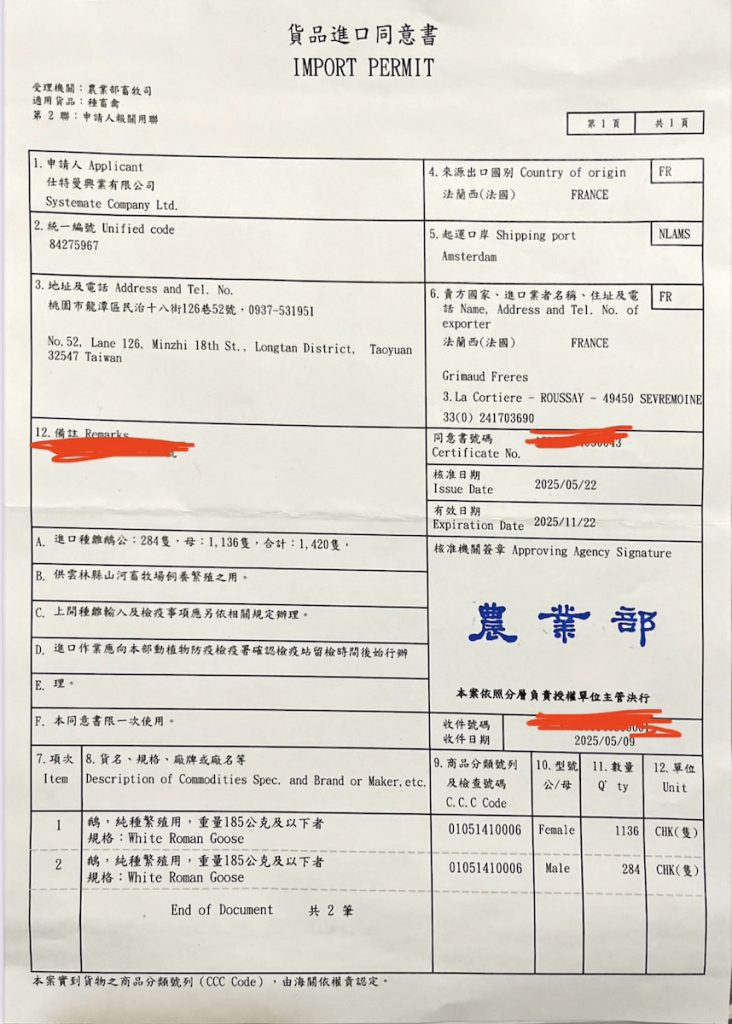

除了控制總產量,李吉配也想選育出性狀更好的品系。今年他從法國引進新品種,希望改進臺灣目前品種單一、出現近交衰退的現象。他說,其實在多年前就有引種、育種打算,無奈好事多磨,「我們也等了6年,因為中間遇到COVID-19疫情,法國那邊也遇到禽流感。」直到今年才終於順利進口種鵝。

臺灣現行主要飼養的白羅曼鵝,是屏東種鵝業者鄭瑞輝引進外國種原選育的品系,但近年來鵝隻因為近親交配,整體產蛋率下降,出現隱性疾病的情況也愈來愈頻繁。李吉配說,目前鵝隻大約2%出現胸骨軟骨症的情況,如果問題未改善,可預見罹病比例持續增加,罹病的鵝隻不見得無法存活、上市,但總是會影響賣相與價格;軟骨症也可能發生在腳部,患病的鵝隻因此腳軟,無法行走,長時間倒在地上,就會受到其他鵝隻攻擊,「當其他鵝去咬牠的時候,這隻鵝就廢了,就算把牠挑出來,也只有50%的機率會好。」

要為臺灣鵝種原注入新血,改善趨於單一的種原,從國外引種是解方,然而,進口鵝隻也需要考量引種來源,以及性狀是否符合臺灣民眾喜好。李吉配指出,歐洲是鵝隻研究數據較豐富的地區,因為當地野外原生種族群夠大,能夠利用這些資源選育出具抗病性且體型符合商業需求的品系,過往臺灣也是從歐洲引進白羅曼鵝。

不過,過去臺灣買進白羅曼鵝種原的丹麥公司,已經被全世界養鵝產業規模最大的中國併購,「現在丹麥已經沒有品系了。」目前歐洲主要養鵝的國家包括匈牙利、法國,匈牙利的品系體型過小,並不適合臺灣市場,最後轉向跟法國業者購買整體性狀表現跟白羅曼鵝差不多的品系。

引種成本高、短期內難見成效 利潤考量影響業者育種誘因

李吉配帶著我們前往養著法國種鵝的禽舍,一睹法國種鵝的廬山真面目。究竟新進口的種鵝跟現在臺灣養的白羅曼鵝,有什麼差別?李吉配說,光看外型其實差異不大,笑稱「連我都看不太出來,一般人應該是分辨不出來。」但他強調,希望能改善目前臺灣鵝品種軟骨症的問題,未來選育也會朝提升產蛋量的方向努力。

跟著李吉配進到專門養殖法國種鵝的鵝場,一隻隻白鵝井然有序地列隊行走,跟在前面的同類屁股後面搖搖擺擺,一面發出聒聒叫聲。半開放式的禽舍空間寬敞,場內有一條小河,讓鵝隻可以進去游水,降低臺灣炎熱氣候帶來的悶熱感,李吉配希望讓這些種鵝在更舒服、寬敞的空間生活,早日適應臺灣的環境,實現育種目標。

當時進口1,400隻法國種鵝,6月中剛出生時就抵達臺灣,在桃園機場的檢疫站待了24天才正式接回元長,100天左右的時間陸續淘汰性狀較差、不適應臺灣氣候的個體,加上這批種鵝剛抵達「新家」,不巧碰到旁邊田地的農友噴灑農藥,部分鵝隻因受到感染,健康狀況不佳而遭汰除,目前剩下約1,000隻。

這次引進法國種鵝耗費多少成本?李吉配說,光引進鵝隻就花了約200萬元,加上在桃園隔離期間管理、清潔的費用、飼料開銷等,加起來大約100萬元,「飼料比臺灣一般在養的時候吃的還要好,因為成本太高,我也不希望牠們出什麼意外。」3個月時間就花了300多萬元,再扣除過程中淘汰的鵝,目前仍在養的鵝平均每隻成本3,000元,隨飼養時間拉長還會再提高。

李吉配感嘆,引種、育種對於一般種鵝業者而言,並不是簡單的工作,原因之一就是投入成本高,又難在短期內看到成果,「種鵝會不會生、品種出來之後養殖戶會不會接受,這都是問號。」中盤商雖然更能依據市場喜好引進合適種原,卻也擔心為人作嫁,「品種我進的,結果最後養出來的鵝賣給別的中盤商」,同樣缺少引種誘因。

李吉配指出,當年鄭瑞輝因為規模夠大、有足夠的禽舍,才有本錢進口種鵝選育;如今他已能掌握產業從上游到下游的所有流程,甚至篩選性狀到接近白肉雞的規格化生產,「所以我才會去花這筆錢」,他預估「這一批種鵝養3年,頂多打平,不會賺錢。」

目前這些法國進口種鵝,李吉配估計明年才能開始生蛋,之後篩選性狀、選育工作完成也需要至少5年甚至長達10年,才可能慢慢看見成果。不過,如果這次引種能改善臺灣鵝隻的近交衰退問題,不只能讓李吉配的養鵝事業再有突破,更可望為臺灣養鵝產業注入活水。