撰文╱吳櫂暄 攝影╱薛穎琦

位於雲林四湖鄉的「向天歌」,採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入,來打造智慧化密閉式禽舍,確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%,經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準,至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心,將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分,種植玉米與牧草作為鵝隻飼料,再運用鵝隻有機肥料改善農田,形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今,4座場區共12棟禽舍,每年可產4萬隻肉鵝,約占全臺肉鵝年產量的1%。

早上9點不到,運送鵝隻飼料的大成飼料,已抵達向天歌鵝舍,貨車停在偌大的長方形密閉式禽舍旁,將飼料送進禽舍外的飼料桶內,不用進入禽舍就能完成飼料補充,降低一切人員可能跟鵝隻接觸後帶來的傳染風險。

「非開放式禽舍分為圍網跟密閉式,我們兩種都測試過,最後選擇了密閉。」向天歌的創辦人蔡英地表示,經過實測後雖然密閉式的投資成本較高,但因為有架設機械風扇及水簾控制系統,可以使內部氣流穩定,再加上將溫度維持在26~28℃,營造適合鵝隻的環境,並利用其封閉性高的特性,防止野鳥與昆蟲帶入禽流感,降低染疫風險。「我們的禽舍從9公尺做到13公尺、18公尺,最後發現9公尺太狹窄不適合鵝隻活動。」可以說向天歌禽舍的每一項軟硬體的設計,都是蔡英地一步一腳印摸索出來的成果。

自動化設備減少人鵝接觸 影像追蹤鵝隻健康系統研發中

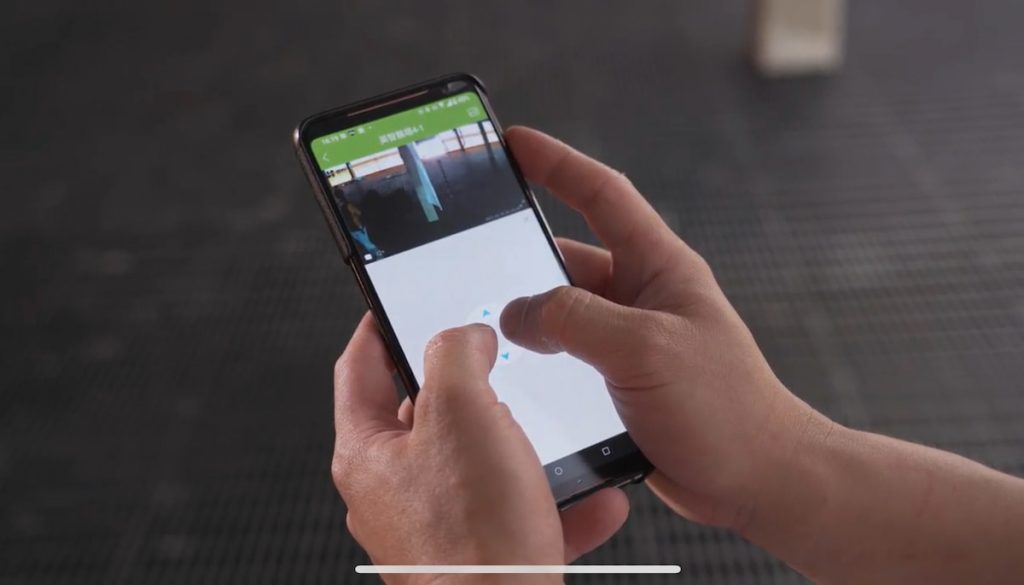

目前向天歌的發展核心——智慧農業,將重點放在可替代人力的技術,如禽舍內已在運行的自動化飼料餵食或輸送飲用水的設備,「研發中的影像追蹤健康預警,可以觀察鵝隻的健康狀況。」但影像追蹤所需的即時判斷數據傳輸量大,目前僅在實驗場域測試,要發展成商業模式還需要一段時間。「禽舍裡唯一需要人工操作的,是把鵝抓進大籃子裡的趕鵝過程。但趕鵝很需要經驗,我近期才開始讓同事練習。」為了避免在抓鵝的過程中,鵝隻受到驚嚇而軟腳,用翅膀匍匐前進造成身體多處瘀血,形成無法販售的情況,蔡英地幾乎都親自趕鵝,看著每籃鵝裝好後再整齊疊上鵝車送往加工廠。

「在剛投入鵝隻養殖時,畜試所北區分所副分所長王勝德有跟我提過鵝產三大面向的議題。」第一個疫情防疫層面,針對禽流感的困境,向天歌以密閉式禽舍物理隔絕受感染禽鳥及其排泄物、分泌物的傳播可能,並透過出入口設置換鞋、更衣、洗澡消毒設備,設計進出動線分離,來降低人員攜帶病毒的可能性。第二個通路層面,因現今通路多集中在鵝肉店又多為溫體鵝,較少開發冷凍加工食品,因此在遭遇供給過剩時,無法依靠凍存或做加工品的方式,處理產銷調節的情形,最終只好從產地撲殺,將較老的鵝隻優先淘汰。因此,蔡英地為了解決產銷調節問題,以及拓展銷售端的商品選擇,於2021年創立「鵝舖子」品牌,並於2024年建成食品加工廠,打造自己從養鵝、加工到分切銷售的整體流程。

第三個鵝種層面,在遭遇2015年禽流感後全臺鵝隻撲殺近八成,國際間家禽種原也因為禽流感防疫限制,引進受到影響,僅靠著原有的一、二成復養至今。因此,將來可能面臨因近親繁殖,造成基因庫縮小、隱性不良基因浮現、基因同質化對疾病抵抗力更弱等問題。「前兩個議題向天歌都有解決方案,種原則希望臺灣能逐步發展成全球保存優良鵝種的重要據點。」因此,他建議政府未來在種原端進行具體的規畫與投入,才有望穩定鵝產長期發展的可能。

太陽能收入分擔高額投資 家庭支持是回鄉養鵝的後盾

「這套密閉式養殖可以實行,是靠太陽能做起來的。如果沒有太陽能,我也不敢做。」蔡英地認為向天歌能成功發展,是建立在太陽能的賣電收入之上。最初他也沒有把握新的養殖技術及智慧農業一定成功,但因為禽舍有大面積的屋頂,所以只要能架設太陽能板,就算前期需投入1,000多萬元的硬體成本,也可以每個月有賣綠電的穩定金流。假如最終養殖失敗,禽舍的太陽能發電還是能支撐他穩定還貸款,並在20年後回收成本。他坦言,如果沒有屋頂的太陽能板提供穩定的金流,最初高額的硬體投資幾乎難以想像,這份用時間去賭技術的未來,因為有財務詳盡的計算,才找到一條務實可行的道路。蔡英地認為,太陽能是一個輔助農本業發展的工具,因此就算報酬率不高,只要可以分擔資金風險,那剩下的就是花時間投入技術研發等待成果。

蔡英地回想自己從2018年回鄉養殖鵝隻將滿8年,在這些年間,他已於2019年入選第5屆百大青農,並在2024年榮獲第34屆全國十大神農。「2015年初禽流感重創禽業,當年我想要回來,但我爸不希望,所以正式投入是等到2018年。」當時蔡英地的父親覺得養殖產業辛苦,如果在外打拼頭路不錯就不要回鄉,因此直到2018年遇到終端通路來詢問產地供鵝,蔡英地再度提起回鄉養鵝的規畫時,蔡英地的父親才意識到,現在已不是過去經驗模式中的傳統養鵝型態,而是必須從市場端架構起整個養殖計畫的年代。

「2018年我養的第一批鵝有過關,但第二批就遇到禽流感。」雖然蔡英地沒有預期創業會一帆風順,遭遇困難也是理所當然的事,但父親卻受到了不小的打擊,「我爸覺得早晚會遇到禽流感,但老天爺也可以等我們多賣幾批再來。」蔡英地感慨的說,父親其實也是看到密閉式禽舍前期經費投資的壓力,希望能盡快賣鵝還款,而在內心給自己不小的壓力。

也因為蔡英地理解父親內心的想法,所以在最初養前兩批鵝時,他借重父親的經歷進行傳統養殖,直到第二批遭遇禽流感後,為了解決禽流感問題,才在2019年6月開始測試密閉式與圍網式禽舍,並在2020年1月透過百大青農輔導專案,請國立中興大學動物科學系名譽教授許振忠擔任陪伴師、農業部畜產試驗所提供協助,加速開發非開放式禽舍養殖肉鵝的技術,並於7月正式產出第一批可與傳統開放式養殖品質競爭的鵝,8月便正式將鵝隻飼養於密閉式禽舍內運作至今。

與青農共營鵝產和生活 向天歌成為四湖的在地風景

「2015年我40歲,講直白一點是中年危機,但那就是生命的中間階段,要決定自己人生下半場的時刻。」儘管在原有領域發展也是一種選擇,但蔡英地從小到大,都在內心告訴自己多學點什麼將來就可以回鄉貢獻,如今已是必須面對自己內心聲音的時刻。

在他返鄉前的前一份工作中,體驗到中國臺灣兩地跑的奔波,使他思考如果自己就這樣工作2 0年,在臺灣生活的雙親遇到健康狀況時,要如何照顧親人?「就算我在臺北工作,家人在雲林,我還是得要面對在北部發展,無法就近照顧親人的困境。」因此,蔡英地對工作型態的理想擘畫是發展地方產業,讓雲林在地人可以在家鄉工作又可以跟家人相處。

蔡英地此時不禁笑了出來,說起與父親共事後對彼此來說最好玩的事:「我因為回鄉工作才理解父親30、40年前養鵝的辛勞,他也是第一次知道兒子是怎麼工作,可以說我們是因此才更認識彼此。」和父親感情要好的蔡英地回憶起當初因工作跟父親爭執的過程,又碰上妻子身體健康出狀況,使他焦慮自己是否為了事業,要付出兩段與至親關係的變化作為代價?「我覺得代價太大了,一度想要放棄,是我弟二話不說回來幫忙,才撐過去。」蔡英地回想起當時和弟弟對話,講到落淚的情景,深感自己的運氣真的很好,全家人都能在艱困的時期,鼓勵彼此互相扶持。

「家鄉人一起送我出去念書,如今我帶著財務專業技能回來,所以我現在透過我的資源支持建陽國小的安親班,也分享財務經驗給身邊的農家子弟,希望財務觀念能讓青農朝企業模式發展。」蔡英地說,這就是他想打造的未來。只要有年輕人回鄉,共同經營地方事業,街坊鄰里就能彼此互助,一起關注生活在這片土地上的人們。「也因為我真的回來做,老農就願意聽我說話,他們知道只有實際投入的人,才能講出這樣的話。」針對老農,他則規畫了租賃、共同開發與買賣三種模式,依照每位老農的實際狀況,提供相對應的合作方式。

對於回鄉發展的青農,蔡英地為了降低他們回鄉自行創業的風險,設計了兩階段培訓與創業機制。第一階段先由向天歌聘任青農為正式員工,透過系統化訓練掌握養殖技術,並在農村生活中與團隊磨合,協助他們釐清自己是否確定要長期投入農業。待技術成熟後,進入第二階段的青農便能承租團隊規畫的非開放式禽舍,進行肉鵝養殖,後勤資源則由向天歌全力支援,讓他們以穩定收益為基礎,逐步實現獨立創業與深耕農村的志業。「這件事情說起來浪漫,但做法必須實際,才會有力量去捍衛浪漫。」對蔡英地來說向天歌不僅只是養鵝,更希望成為青農回鄉的支柱以及開創未來的範本。

「我是憨直的人啦!多虧有家人的支持、政府專業知識的協助,以及前輩在智慧農業與綠能上的投入,才有今天的我。」蔡英地以寬廣的視野、果斷的決策,巧妙地把當下各方面的資源串接起來,使向天歌成為了雲林四湖引以為傲的在地風景。