國內北北基桃等北部地區是重要都會區,各個校園有數量龐大的枯枝落葉,北部也是重要葉菜及坡地果樹產區,農場格外品菜葉及廢棄果樹枝條也多,農業部桃園區農業改良場針對這些農業剩餘資材開發循環利用技術,可將農場菜葉及校園落葉透過控溫、供氧堆置,在1.5至3個月內製成堆肥;廢棄果木枝條再製生物炭,利用集煙裝置再降低8成的PM2.5排放。

為了解決校園落葉、農場菜葉與果樹枝條等農業剩餘資材廢棄處理問題,桃園農改場投入研發循環利用技術,包括「智慧通氣保溫堆肥裝置」、「連續通氣堆肥裝置」及「生物炭爐集煙裝置」,今(7)日正式發表。

桃園農改場今日發表「智慧通氣保溫堆肥裝置」、「連續通氣堆肥裝置」及「生物炭爐集煙裝置」3項技術。(攝影/游昇俯)

針對校園中數量龐大的枯枝落葉,桃園農改場就碳氮比高的生物質堆肥需求,開發出「智慧通氣保溫堆肥裝置」,透過鼓風機智慧控溫控溼,可將堆肥溫度提高到70℃,減少病原菌及有害生物,加速於3個月內完成堆肥,且堆肥箱模組化設計,輕巧易搬運,3個人可在1個小時內完成組裝,方便校園運用。

桃園農改場助理研究員陳怡如表示,校園單純以鐵網收集落葉堆肥,動輒一年以上,運用此裝置添加堆肥菌及氮源尿素,可在3個月內完成堆肥,提升75%效率;1.8公尺見方、1.2公尺高堆肥箱產製堆肥,可幫校園年省4萬元清運費及2萬元肥料支出。

落葉堆肥分解過程。(攝影/游昇俯)

針對北部地區有機農場有大量含水量高的廢棄菜葉需要堆肥處理的需求,桃園農改場再開發「連續通氣堆肥裝置」。桃園場副研究員湯雪溶表示,裝置透過保溫設計並以打氣設備連續通氣,將堆肥溫度控制在60至70℃間,不必外加其他材料,3至5天就會生成液肥、1.5個月製成堆肥;裝置容量僅100公升、面積小於1平方公尺,便利農場利用有限畸零空間擺放使用。

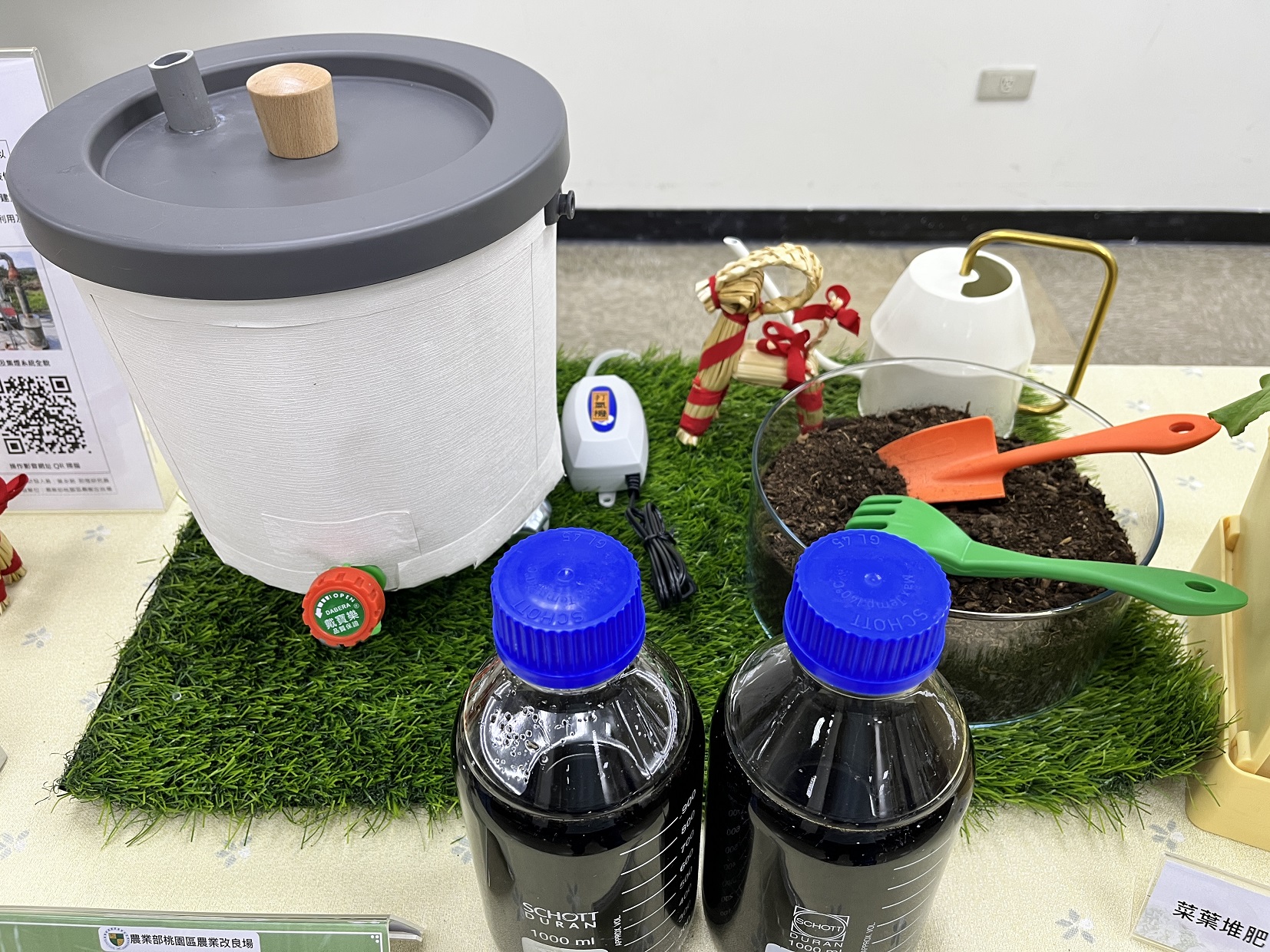

使用「連續通氣堆肥裝置」,3至5天就會生成液肥、1.5個月製成堆肥。(攝影/游昇俯)

果樹枝條可經過碳化再製成生物炭,作為土壤改良材料。桃園農改場助理研究員葉永銘指出,「生物炭爐集煙裝置」可在枝條碳化過程抽風集煙,攔截煙氣霧近二次燃燒,並透過淋洗過濾,有效降低PM2.5濃度達8成。

果樹枝條可經過碳化再製成生物炭,作為土壤改良材料。(攝影/游昇俯)