由農業部與海洋委員會所共同撰擬的「紅樹林植林」、「海草復育」兩項海洋碳匯溫室氣體減量方法學,今(24)日獲環境部審議通過,可為國內海洋碳匯專案申請與執行提供全新的操作工具。依據方法學所附「應用範例」,紅樹林植林每年每公頃約可提升3.44公噸二氧化碳當量(CO2e),海草復育可增加碳匯量甚至達每年每公頃11.56公噸。

「紅樹林植林」方法學是透過在特定範圍中種植紅樹林以提升有機碳儲量,專案在執行前兩年內須無產業活動,同時避免因專案導致相關產業外移;專案執行時需選擇適合當地環境的紅樹林樹種,並搭配管理水文、調節沉積物、控制鹽度、改善水質等輔助措施,確保紅樹林順利生長並強化增匯效益。

農業部資源永續利用司專員林昭吟表示,農業部推動海洋碳匯希望率先從人為型濕地推動,並降低可能對自然生態、物種的衝擊,規範「紅樹林植林」方法學僅適用於人為型濕地,例如閒置鹽田、養殖池或埤塘等;並且,專案執行時必須防止紅樹林向邊界外蔓延。

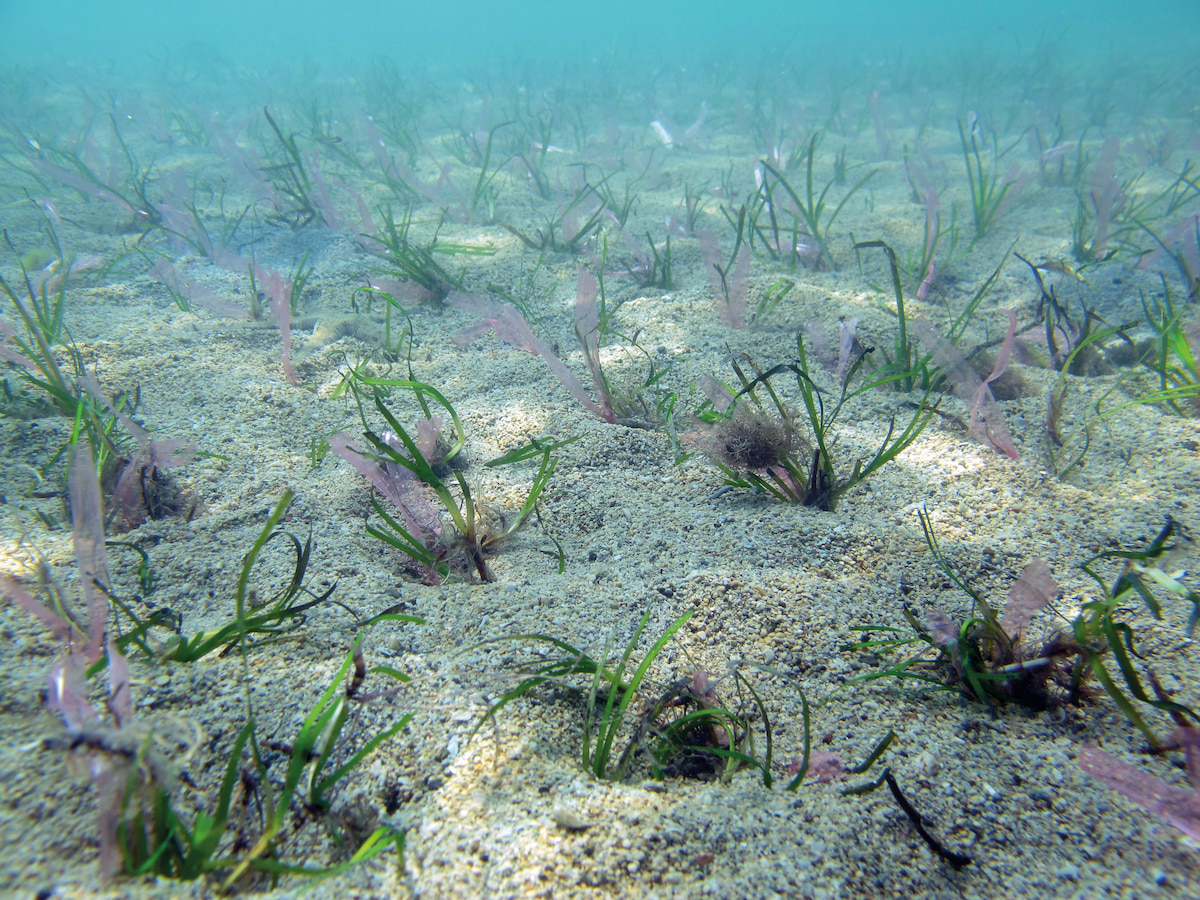

「海草復育」方法學則透過海草種植,提升海洋或海岸型濕地、人為型濕地的有機碳儲量,並透過管理水文、增加沉積物供給、調節鹽度、改善水質等配套措施,營造有利海草生長的環境。林昭吟指出,海草復育可能以投放種子或育苗移植等方式操作,移植可能額外帶進海草育苗的有機土、礦物土,增加沉積物;海草也可能受部分貝類或附生生物取食,因此在專案邊界內除了基於保護海草而移除外來物種等必要措施外,不得進行生物移除,以確保碳儲存在生態系統中。

依據「紅樹林植林」方法學應用範例,在高雄中都濕地公園12.6公頃範圍執行,20年期約可提升867公噸CO2e,平均每年每公頃約3.44公噸CO2e;在「紅樹林植林」方法學應用範例中,在1,600平方公尺海域中執行卵葉鹽草、單脈二藥草等海草復育,20年期約可提升碳匯37公噸CO2e,平均每年每公頃11.56公噸CO2e。

「海草復育」碳匯效益高,每年每公頃可達12公噸CO2e。(圖片提供/水產試驗所澎湖漁業生物研究中心)

海洋碳匯各專案活動執行前應確保土地使用合法性,並進行環境衝擊分析及公眾意見蒐集,以專章呈現相關分析,確保可達對自然碳匯永續與環境兼容,增進社會與民眾的接受與支持;另環境衝擊分析建議可依照海洋委員會「海洋生物復育措施執行辦法」進行分析,並納入計畫。

農業部表示,這兩項方法學的通過,將有助於引導更多企業與團體投入海洋碳匯專案註冊與實施,農業部將積極推動海洋碳匯專案活動與企業ESG專案的結合,攜手各界推動藍碳示範場域。林昭吟說,至今農業部所新提溫室氣體減量方法學包括「加強森林經營」、「竹林經營」、「改進農業土壤管理」及「紅樹林植林」、「海草復育」等5種,均已獲環境部審議通過。