南投縣埔里鎮是國內最大茭白筍產區,埔里一新里因發現二級保育類物種「臺灣副細鯽(臺灣白魚)」棲息,促使社區部分茭農轉型有機栽培,但因無適當技術,導致生產效益降低,農業部臺中區農業改良場進場輔導,導入木黴菌微生物製劑施用、魚茭共生生態防治等,有效將有機茭白筍產量提升2至3成;調查有機田區生物多樣性高於慣行田區,臺灣特有種「善變蜻蜓」更是慣行的2倍。

埔里鎮一新里因在社區內的樟湖坑溪、台牛坑溪、煙寮坑溪及水流東溪等流域發現「臺灣白魚」棲息,為了守護此瀕危魚種,當地居民主動設置生態庇護池進行保育,並將原本施行慣行農法的茭白筍田區,逐步轉型為有機栽培。

臺中農改場埔里分場助理研究員藍玄錦表示,分場進場輔導社區有機栽培技術,包括在水田施用木黴菌TCT-P001微生物製劑加速茭白筍剩餘物質分解,還肥於田;運用生態防治技術以烏鰡(青魚)、泰國鯰魚與茭白筍「魚茭共生」,降低福壽螺危害;運用性費洛蒙誘捕二化螟蟲控制害蟲數量;以及當茭白筍出現銹病時以植萃精油與可濕性硫磺混合施用治療等,有效提升茭白筍產量18.7%至29.5%。

有機栽培茭白筍植株健壯。(圖片提供/臺中區農業改良場)

埔里鎮一新社區溪流中觀測到臺灣副細鯽(臺灣白魚)的蹤跡。(圖片提供/臺中區農業改良場)

為了解有機田區與慣行田區生態差異,埔里分場調查蛙類及蜻蛉類物種出沒數量,在有機田區記錄到蛙類9種377隻次,慣行田區8種255隻次;有機田區多虎皮蛙1種,小雨蛙數量更是慣行田區的10倍之多。有機田區調查到蜻蛉類22種288隻次,慣行區則為16種193隻次;包括白粉細蟌、黃紉蜻蜓、烏帶晏蜓、麻斑晏蜓、溪神蜻蜓及橙斑蜻蜓等物種,皆僅在有機田區觀測到,且有機田區的臺灣特有種「善變蜻蜓」數量更是慣行田區的2倍。

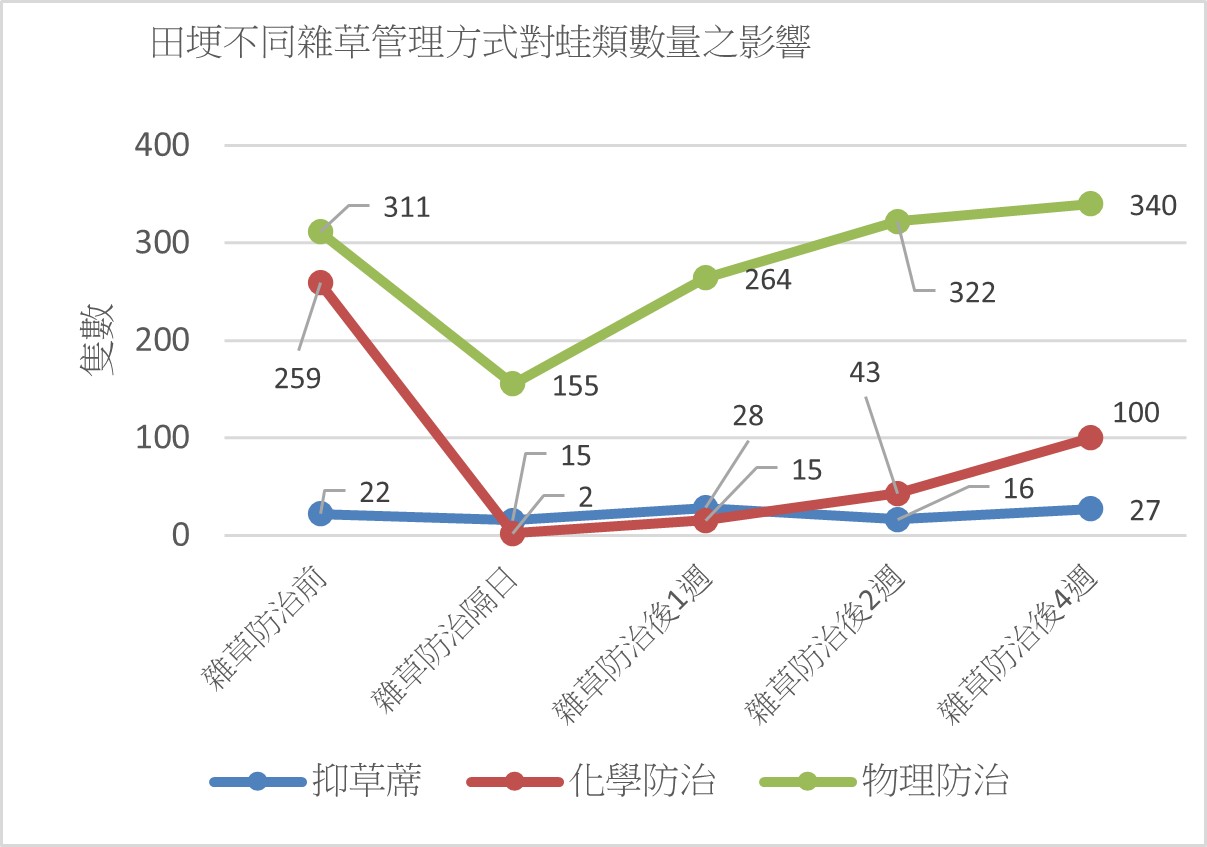

埔里分場並觀察到田埂雜草的管理方式會影響物種數量變化,採物理割草後第一周,蛙類數量由311隻次降至155隻次,減少約50%,但至第四周即回升至340隻次,顯示對生態干擾小,恢復力強;但使用化學除草劑後第一周數量由259隻次驟降至15隻次,減幅高達94%,至第四周也僅回升至100隻次,顯示對蛙類衝擊大、恢復緩慢;若改以抑草蓆控制雜草,卻不利蛙類棲息,恐影響農田生態多樣性發展。

茭白筍田區田埂不同雜草管理方式對蛙類數量的影響。(圖片提供/臺中區農業改良場)

僅在有機田區觀察到的黃紉蜻蜓。(圖片提供/臺中區農業改良場)

有機栽培田區觀察到三級保育的金線蛙。(圖片提供/臺中區農業改良場)

臺中農改場表示,有機栽培有助農田生態保育、生物多樣性,透過有機栽培技術導入提升農業生產效益,有效提升農民對生態保育的信心與參與意願,在分場與一新里居民共同努力下,當地茭白筍有機栽培面積已由初期的0.3公頃拓展至5.2公頃,成功實現農業生產與生態保育並行的雙贏目標。

有機栽培田區觀察到的白頷樹蛙(布氏樹蛙)。(圖片提供/臺中區農業改良場)