文字 郭正偉╱攝影 黃毛

「接手經營後,發現爺爺當年很多營業想法、行銷方式都走得很前面、非常現代,我們會開玩笑說他是從未來穿越來的人。」面對訪問輕鬆自若的羅孟芷,帶著開朗氣質的大家風範。三十五歲的她,與姊姊、弟弟共同是「羅氏秋水茶」(培蘭堂涼品茶莊有限公司)第三代經營者,分工上多處理通路、行銷與公關。據聞,只要是臺中在地人,茶飲生命經驗必嚐過一袋鋁箔裝羅氏秋水茶。一杯現實時間跨度逾七十年的養生好茶,竟出手自一位時空行者?

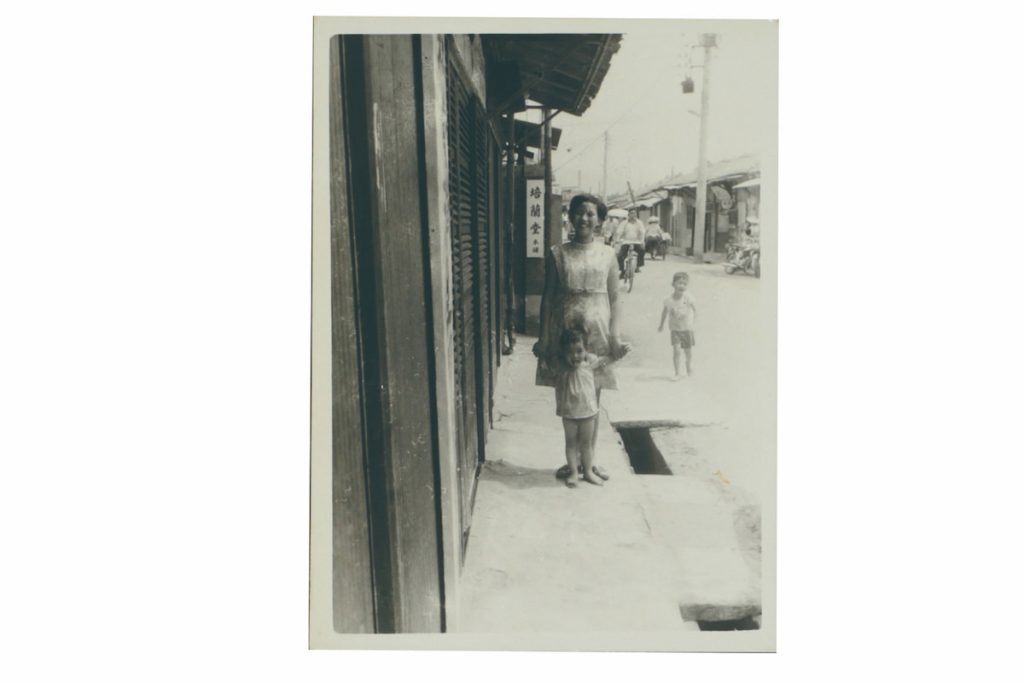

「我們從小喝到大,不誇張,翻以前的照片,我幾乎都是咬著吸管在喝茶。」一頭長髮的羅孟芷身著休閒,親切也元氣十足,讓我誤以為她才剛大學畢業;這款主打清涼退火卻屬性溫和的茶,難不成有什麼隱藏版保養青春之用?當然想太多是我,不過談起這款傳家寶茶,羅孟芷笑說現在換成自己的小孩從小天天喝,還特地自製加了鮮奶、珍珠的調茶版本。整個家族「天天喝,當水喝」的習慣,好像正實踐著羅氏秋水茶包裝上文案所言不假:不可一日無此味。

羅氏家族原於中國福建創立「培蘭堂」行醫,傳至前人羅秋水時,因所在地起了一場病疫,加上氣候濕熱讓眾人身體更難忍受,因此研製出這款解熱茶湯。「即使後來疫情結束,客人經過店裡,還是會想來喝杯茶,變得像奉茶一樣。」羅孟芷說,原本這個一百七十幾年前的配方,材料下得比較重,畢竟是因應病疫研發的清熱涼茶;爺爺羅漢平配合臺灣地理氣候,加入自己想推廣大眾飲料的理念,調整配方讓屬性變得溫和,什麼體質的人都可以喝。

羅氏秋水茶初入口,會先品嚐到烏龍醇香微苦的茶味,輕甜又沁涼的水感,帶出草本清新返甘的溫潤,截然不同於傳統青草茶帶厚實的多重飲感體驗,反而體會簡單、舒暢。迎著臨雨前夕的厚重氣壓,空氣濕悶,邊採訪邊喝茶,漸漸好像真的感受到壓力被緩緩消解的爽朗鬆弛。

我自己的心得歸個人體驗,倒是採訪中剛好有老顧客來買茶,打算一次搬走整箱鋁箔袋裝的羅氏秋水茶,羅孟芷細心提醒,鋁箔袋裝原茶儘管低溫冷藏保存,也不能放置超過五天,否則很容易走味。顧客識途老馬似地回覆自己從小喝到大,這些都知道。「住外地的小孩放假回來,我特地來買回去給他喝。我們都習慣這個茶。」她說:「而且妳們家的茶很神奇,如果火氣大喝,苦味就會明顯一點;平常的話,就是甘甘甜甜的味道。」安全帽也沒脫,聊過幾句又愉快地騎摩托車離開。

羅孟芷述說爺爺的賣茶理念,「五○年代左右,臺灣多數都還是藍領工作者,他想要讓這些曝晒在大太陽下做工的人,能有一款解渴又保養身體的飲料。」為了讓各種體質都安心飲用,羅漢平以原始配方為本,材料包括苦瓜、薄荷、仙草、山楂與陳皮,不斷嘗試各種比例搭配,另外,特別加入來自南投的高山烏龍茶,終於完成這款屬性、口味皆平衡的羅氏秋水茶,迄今賣了七十餘年。

自未來穿越般的經營遠見

「爺爺是一個很厲害的人,他想法很全面。」羅孟芷細說羅漢平生平,一邊回憶相處情景。一九四九年,羅漢平隨國民黨軍隊來臺,南北遷徙後,落腳臺中這個他認為最適宜居住之地,運用中醫背景專長,開始經營羅氏秋水茶的販售。店面打造得像小藥鋪,最初販售由草本材料壓製成的秋水茶小茶磚,供客人自行買回去烹煮,後來則開始自家手工熬煮、以玻璃瓶裝出售;直到三十多年前,大約九○年代,因應衛生與便利需求,全面改成鋁箔袋裝,以及後續的鋁罐裝。

專業之外,他也展現靈活的生意頭腦。「五、六○年代,他就知道銷售目標與策略,怎麼談通路、怎麼做行銷。既然針對藍領跟一般大眾,就定了相對低廉的價格讓大家都可以買來喝;也懂得目標族群的生活方式,直接談臺中的檳榔攤作為通路。」爺爺在當時就具備十分現代化的行銷思惟,羅孟芷相當佩服,「他自己先花重本打造冷藏冰箱,跟店家談,如果願意賣我家的茶,就免費提供一個冰箱。在那個年代,有個冰箱真的是很難得的奢侈品,除了秋水茶,你也可以冰其他飲料。全盛時期,全臺中大概有超過五百家檳榔攤跟我們合作。」這大約也是為什麼臺中人的成長過程中,一定或多或少喝都過羅氏秋水茶的原因。

「我外婆就經營檳榔攤,我爸是在送貨時認識我媽,原本只是客戶關係,最後……」羅孟芷笑說父母結識緣分,也歸功羅氏秋水茶。此茶不只像瓶身所言「良茶苦口甘醇利於體」,竟還能成就美好姻緣。

承襲家族懸壺濟世的理念,羅漢平也不定時提供義診,「爺爺就是比較重名不重利的人。以前工廠在太平的時候,有一個藥草園,種兩、三百種藥草。不只自己做研究,爺爺也開放讓中國醫藥大學可以實習之類。」良心事業與熱心助人成為當時街坊美談,甚至遠播外地。描述爺爺的形象,羅孟芷也笑提:「九二一地震時,先把我們趕出去避難,然後自己回房間換了一套西裝再出來會合,非常講究的老人家。」

羅氏秋水茶的名號響徹一時。不僅如此,發展商品初期,羅漢平就已有品牌概念的遠見,申請商標註冊,包括中國。羅孟芷說:「現在我們接手,常常驚嘆爺爺在那個年代就已經有很多新潮經營思考,而且想得很長遠。會開玩笑懷疑他其實是穿越的人。」

突逢變化,第三代找遺落的家傳滋味

羅漢平過世後,第二代也就是羅孟芷的父母親,被安排接班經營,按部就班以守成為要的經營方式,是品牌收斂成韜光養晦的時期。第三代則各自按興趣發展專長。「我們是被這個茶養大的,大概知道可能以後需要接班,但覺得是很久以後的事,都刻意不去想這些。」羅孟芷說:「媽媽也鼓勵我們多去外面體驗,看看不一樣的世界。」

十年前,因為父親急病過世的措手不及,第三代匆匆接連返家協助維持經營。老一輩的工藝技術傳承習慣,多仍口頭相傳祕訣。「教的過程不能用筆記,擔心會流出去,要用頭腦死背。爺爺有個記配方比例的口訣,代代相傳。但茶除了配方比例,還有熬煮的工序、時間,哪個東西煮幾分鐘之類,因為爸爸走得太突然,我們來不及學到。」羅孟芷回想起初接班的尋味考驗,「一開始什麼都很混亂,經驗不夠,媽媽或許知道製程,但也沒有親自操作過,哥哥、姊姊先回來,跟媽媽一起處理原料、煮茶、找味道。」

可能是火候不夠、可能是原料烘法不對,羅氏秋水茶的製作工序其實繁雜,原料購入後需再經過品質篩選、足夠的紫外線日晒,以及二次烘烤等手續,每次煮茶都需熬煮一個小時,過程中略有失準,味道就會不同,相當倚賴老手經驗。「家裡的老員工,還有買了四、五十年的老客人、檳榔攤老闆都願意幫我們試茶,欸今天味道還是不太對之類的。家人們不斷研究、試茶,花了很長的時間跟很多原料。」羅孟芷說。之所以能夠覓回最初的味道,仰賴喝過這杯茶的人一起群力協助。