內容提供/ 八旗文化 文/ 安娜・羅文豪普特・秦

| 為什麼你該讀這本書

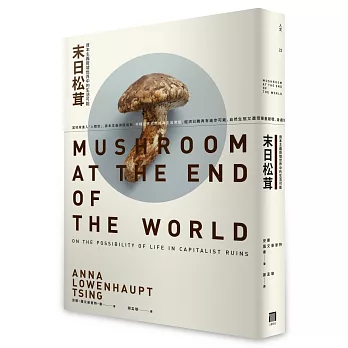

從香氣四溢的松茸採集及銷售這的故事,窺探當代人類生活景貌。松茸是一面透鏡,帶領讀者檢視當代環境歷史與全球商品生產供應。對讀者來說,也看到了一位研究者、作家如何從一個細小面向,掌握龐大主題並進而從中揭露全貌。 |

聞一聞

氣味的故事是什麼?它應該不是嗅覺的民族誌學,而是對氣味本身的描述,是一股飄入人類與動物口鼻中,甚至留下植物根部與土壤細菌菌膜的氣息吧?氣味把我們拉入記憶與可能性的糾纏線索裡。

松茸不只引導我,還有許多其他生命。受氣味牽引的人與動物為了尋覓它,橫跨了北半球,勇闖荒野大地。鹿在覓食時會優先選擇松茸,而非其他種類的蘑菇。熊會翻動原木,挖溝搗渠地找尋它的蹤跡。好幾位奧勒岡採菇人告訴我,麋鹿會用血跡斑斑的吻部將松茸從尖銳的浮石土壤中刨出。他們說,松茸的氣味使麋鹿尋遍一處後又轉往另一處。這氣味究竟是何種特殊形式的化學刺激?其中一種解釋還說,樹木也會受松茸的氣味觸動而任其紮根。此外,就和松露一樣,據說有翅昆蟲也會在地底有松茸藏身的地方盤旋。相反地,蛞蝓、其他真菌和許多土壤細菌,則會排斥這種氣味而紛紛走避。

氣味難以捉摸;它的作用讓我們訝異。即使我們的反應強烈且篤定,也不曉得如何將氣味化為文字。人類是在吸入空氣的同時聞到氣味的,描述氣味幾乎就與描述空氣一樣困難。但氣味不只是空氣;氣味還是另一種存在的跡象,是我們早已有所反應的事物。反應總將人帶往新的地域,我們不再是自己——至少不再是先前的那個自己,而是與新遭遇互動的自己。遭遇,在本質上曖昧不明;我們會產生無法預期的轉變。也許,氣味這難以捉摸又必然存在的紊亂混合,對於想認識不確定遭遇的我們,會是條實用的指引?

不確定性為懂得欣賞蘑菇的人類帶來豐富的餽贈。美國作曲家約翰.凱吉(John Cage)曾寫過一部簡短的音樂作品,就叫《不確定》(Indeterminacy),其中有許多小節讚美著人與蘑菇的因緣際會。對凱吉來說,尋找野生蘑菇需要特定的專注力:要能掌握此時此刻的交會,捕捉它的偶然與驚喜。凱吉的音樂寫的就是「瞬息萬變」的當下,意在與古典音樂作品持久的「同一性」做出反差。他的創作是要聽眾盡可能以聆聽樂曲的方式聆聽周遭環境。他的知名作品《四分三十三秒》裡完全沒有音樂,聽眾被迫就這樣聽下去。凱吉把聆聽當成一起偶發事件的想法,使得他開始欣賞事物的不確定性。我在此章開頭引用的,便是凱吉對十七世紀日本詩人松尾芭蕉的俳句翻譯,其原文是「松茸や知らぬ木の葉のへばり付く」;我見過有人將之譯成「松茸附著在/不知名的樹葉上」。凱吉認為這種翻譯無法表達不確定遭遇的模糊、無狀。他先是修改成「是未知使蘑菇與樹葉偶遇」,好完整表達交會時的不確定。但他又想,這未免太過冗長。譯成「什麼葉子?什麼蘑菇?」,更能帶我們走往凱吉從蘑菇體悟到的開放結局的價值。

光是這麼一則事實,便足以警醒我們,我們對於知識與存在的思考,有多少是以明確的生命型態與老年作為預設的。我們很少去想像有不受這些限制的生命存在—一有如此想像,我們會推說那是魔法。不過,雷納激勵我們透過蘑菇來思考。他指出,我們的生命有些層面其實與真菌的不確定性相當類似。我們的日常習慣不斷在重複,但又因回應著機會與遭遇而呈現開放結局。要是人類不確定的生命型態並非實現於身體樣貌上,而是實現在隨時間變化的行動上呢?這種不確定性擴大了我們對人類生命的看法,表現出我們隨遭遇而變的流動狀態。人類與真菌因遭遇而共享當下可能的轉變。有時候,它們也會彼此衝突。如同另一首十七世紀的俳句所寫:「松茸/被誰摘走了/就在我鼻尖。」 什麼人?什麼菇?

松茸的氣味以一種非常具體的方式改變了我。我生平首度烹煮松茸時,它們把我一只可愛的平底煎鍋給毀了。松茸的氣味太過強烈,我根本不想吃,甚至也揀不出一塊沒被它氣味染上的蔬菜。我只好把整個煎鍋丟掉,只吃白飯。那次經驗之後,我變得很謹慎,只採集松茸,卻沒打算吃。終於有一天,我把所有採來的成果全數送給一位日本同事,她高興得簡直要飛上天。她這輩子從沒見過這麼多松茸;想當然,晚餐時她便煮了一些。首先,她為我示範如何在不用刀的情況下撕開每株松茸。她說金屬刀片會改變松茸的味道,而且她母親也告訴過她,松茸精靈不喜歡這種作法。接著她以一只不加油的熱平底鍋炙烤松茸。她說油也會改變味道。比油更糟糕的是用奶油,因為味道會更重。松茸一定要乾炙或者入湯,油或奶油都會毀了它的美味。她在炙烤松茸上桌時加了一點萊姆汁。那實在太好吃了!松茸的氣味開始為我帶來愉悅。

我的感官在接下來幾週全變了。那是松茸豐收的一年,遍地都是。現在的我只要嗅到一絲幽微的松茸氣味便滿心歡喜。我在婆羅洲住過幾年,對那兒其臭無比的榴槤有過類似體驗。第一次吃榴槤時,我覺得自己就快吐了。但那一年榴槤豐收,四處飄溢著榴槤味。不多久,那股氣味便讓我滿心雀躍,根本想不起來為何起初會覺得噁心。松茸也是這樣;我再也記不得是什麼讓我反胃。如今它的氣味就是喜悅。

我不是唯一有這種反應的人。上田耕司在京都錦市場裡經營一間小巧整齊的蔬菜店。他說松茸季時,大多數的來店客並不是為了購買松茸(他的松茸非常昂貴),而是想聞聞松茸的氣味。他說,大家光是在店裡聞一聞就開心得很。這就是為什麼他要賣松茸:因為松茸給人帶來純粹的愉悅。

也許松茸氣味帶來的快樂因子,就是促使日本的氣味工程師製造人工松茸味的原因。如今你能輕易買到松茸氣味的洋芋片與即食味噌湯。我吃過這些東西,也確實在舌頭邊上品嚐到松茸的遙遠記憶,但那依然與真正的松茸滋味截然不同。不過,有許多日本人只接觸過這種形式的松茸味,或是那些加在松茸飯、或松茸披薩上的冷凍香菇。他們不解松茸有什麼好大驚小怪的,對那些開口閉口都是松茸的人時有微詞。沒有那麼神奇的味道啦。

懷舊之情可以有很大的作為。或者能夠解釋小川真這位京都松茸研究資深顧問的行為。我與他見面時他剛辦退休。更不巧的是,他已將辦公室清理得一乾二淨,丟了許多書籍與科學文章。不過他本人就是一座松茸科學與歷史的行動圖書館。退休後的小川先生談起自己的興趣,態度更是輕鬆。他的松茸科學,他解釋道,始終擁護著人類與自然兩方。他一直希望能向大眾證明,養護松茸森林或許有助復甦城市與鄉村之間的連結,讓城市居民對農村生活產生興趣,村民也得以藉此販售貴重的農產。

此外,當松茸研究因經濟振興而獲得資助的同時,松茸研究也對基礎科學有許多好處,尤其有助於了解動態生態裡生物之間的關係。如果懷舊感是這項計畫裡的一部分,那麼情感越深越好。這也是小川先生的一種鄉愁。他帶著我的研究團隊走訪一處位於古寺後方、松茸曾經蓬勃生長的森林。如今那座小山相對幽暗,種植針葉樹與成片的長青闊葉林,將林子堵得透不過氣,僅存的幾棵松樹奄奄一息。我們找不到任何松茸。曾經,小川回憶著,這片山坡上滿是松茸啊。就像普魯斯特的瑪德蓮,松茸就是他追憶的逝水年華。