文字╱攝影 黃瀚嶢

童年記憶中,許多樹木有著玩伴性質。早在視覺、嗅覺與知性之前,撿拾、撫摸、拆解,這些觸覺性的操作,帶動了我對世界的整體印象。剝下白千層的樹皮,去除粉碎的表層,揉捏泡棉狀的裡層,這些屬於童年。

社區公園邊就有一排白千層,樹皮襤褸斑駁,有時不用去剝,就已片片落在一旁,大概很少孩童能忍住不撿來把玩,而小時總想,那層層破爛的樹皮,是不是因為所有路人都去卸下一片的關係?

況且,白千層彷彿有無限的樹皮。隨便一塊剝落,都已經是好幾層樹皮組成,彷彿永無止盡的給予,像能永遠陪伴童年的長者。

國小愛看抒情散文,看到作家簡媜寫用白千層樹皮當橡皮擦,或在上頭寫字,也撕了一塊試試,實在難用,鉛筆痕越擦越髒。至於裁剪後製作軟木小卡片,倒確實很有質感。不過國小更迷武俠,以一個好動小男孩的行徑,白千層樹幹用來練七傷拳練一陽指九陰白骨爪,倒更顯合適。

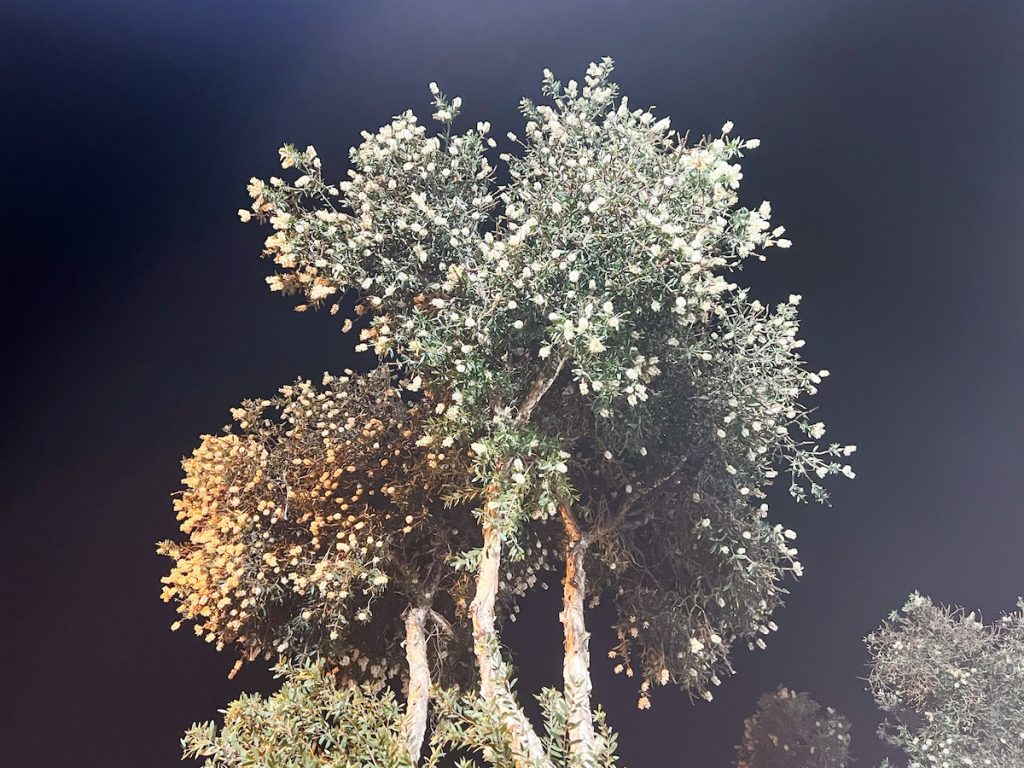

中學後才比較能欣賞白千層的其他。例如沿著枝條開成一串的白花,無數雄蕊排成一柄瓶刷,風雨後的日子,整個人行道落滿了瓶刷子,撿起來聞到一陣雨後清香。花謝後結出整串茶杯狀的小果,果序末端還能再長新枝,還能再開一串花,花果交替,經年累月,枝子就如柳條般垂下,成為老白千層的柔軟氣質。

白千層的花季並不穩定,大致在秋冬。記憶中好幾次,發現整路白千層開得像雪景。但或許另一個暑假,白千層又開了,帶白毛的新芽,銀亮地反射著豔陽。

當然,白千層的樹幹總是最顯眼,千姿百態,沒一棵是站直的,帶著一身瘤突肌理,尤其擅長太極拳似的擰扭──白千層樹幹長有氣根,越老越粗,纏繞幹身如盤龍,整街的木雕龍捲風。

它們原就來自乾燥的澳洲大陸,一身都是耐旱的樣貌。樹皮是防火的木栓質,葉片厚硬披毛,不易蒸散水分;茶杯小果在乾燥時裂開,撒出砂粒般的種子。曾在馬路分隔島的水泥縫中發現一株白千層樹苗,始終沒有被清掉。竟能在那種炙熱的水泥縫生長。

白千層被種在很多極端的地方,往往帶著淨化目的:海岸造林抗風耐鹽;工業區種成樹籬過濾懸浮汙染物;都市行道樹,還能隔離噪音。近年甚至發展出精油市場,更符合淨化的印象了。其實桃金孃科植物有許多都富含精油,有名的澳洲茶樹,近年芳療流行的綠花白千層,都是其同屬近親。 這些南半球樹木,於日治時引進臺灣,打造殖民母國想像的南島風情,白千層的夥伴還有眾多桉樹、南洋杉與棕櫚,終究融合成了臺灣獨有的風景記憶。尤其那些老建築,仿古典風格的官署或者日式平房院落,伴著姿態各異,旋扭如瑜珈的白千層,斑駁層疊,像泛黃蠹孔的古卷軸。

作者 黃瀚嶢

森林系畢業,自由接案,生態圖文創作者。作品包含兒童繪本《圍籬上的小黑點》與散文創作《沒口之河》。