文‧ 圖╱

林祐瑩 農業部茶及飲料作物改良場助理研究員

邱垂豐 農業部茶及飲料作物改良場副場長

胡智益 農業部茶及飲料作物改良場副研究員

林金池 農業部茶及飲料作物改良場作物改良科科長 蘇宗振 農業部茶及飲料作物改良場場長

無論親手沖泡茶葉,或者買冰涼的手搖茶、罐裝茶,喝茶對於臺灣人而言一直是再熟悉不過的事,而茶樹品種的選育,也與飲茶習慣、茶葉市場變化有關。農業部茶及飲料作物改良場去(2024)年發表的新品種「臺茶26號–豐鶴」,最早源於1950年代的育種成果「5313品系」,一度因「部分發酵茶」(烏龍茶、包種茶等)成為市場主流而被隱沒,但其產量高、適合機械採收、風味濃厚等特點,適合商業應用,未來可取代部分進口茶葉,也具外銷潛力。

茶葉為臺灣具代表性的高經濟作物,長期以來占據重要的農業地位。根據2023年農糧署農業統計資料顯示,臺灣茶樹栽培面積約1.2萬公頃,正常年年產量約1.4萬公噸,主要以生產品質優異且具特色的部分發酵茶為主。

隨著消費趨勢的轉變,瓶裝茶與手搖飲等即飲市場快速興起,茶葉不再像以往只是紫砂壺中的清幽佳釀,演變成為年輕世代的日常飲品,因此帶動茶葉需求大幅增加。面對這波茶飲市場的變動,茶改場啟動商用茶新品種的選育工作,期望透過育種選出豐產、優質、適合機械採收的茶樹品種,為產業注入全新動能。臺茶26號–豐鶴,正是在這樣的背景下誕生。

60年前育種成果重見天日 跨世代傳承的5313品系、臺茶26號

談起臺茶26號的誕生,故事得從半個世紀前說起。自日治時期,茶改場前身「臺灣總督府殖產局附屬製茶試驗場」便著手進行系統性的茶樹品種改良工作,至1953年後,育種重點著重於綠茶與紅茶品種的開發。歷經單株選拔、新品系株行比較試驗等程序,最終選育出一個來自祁門系天然雜交的品系——編號5313,具備芽密度高、豐產、定植存活率超過九成等特性,便是後來的臺茶26號。然而隨時空背景轉換,臺灣茶葉市場重心由外銷轉為內需,產業風貌與育種方向也逐漸轉向手工採摘與精品茶為主的部分發酵茶品種。5313品系因此沉睡於茶改場楊梅總場的品種園中。

直到近年,因應茶飲市場劇變、茶菁原料需求驟增,再加上氣候變遷與勞力短缺等挑戰,這個曾經沉睡在品種園多年的品系,終於再次被喚醒。2010年,茶改場研究員邱垂豐(現任茶改場副場長)重新發掘5313品系,將其復育並展開新一輪的試驗與評估,並在後續逐漸由年輕的育種團隊接手。

在團隊努力下,臺茶26號於2024年6月11日正式命名,成為臺灣茶業史上第一個以「商用茶」為定位命名的茶樹新品種。這既是研發的成果,更是跨越世代的合作與傳承。承襲前輩留下的珍貴資源與育種基礎,加上新一代研究團隊的接力創新,讓這棵曾經沉寂的茶樹,再度登場,展現嶄新風采。之後透過公開票選,賦予其商品名豐鶴,「豐」象徵其優異的豐產性,「鶴」則代表其紅紫色的茶芽,如同振翅高飛的鶴影,象徵臺灣茶產業在傳承中展翼未來。

產量比常見品種多2倍 臺茶26號餘韻豐富商業潛力高

臺茶26號植株生長旺盛且樹冠幅大,不僅採摘面積廣,其單位面積茶芽密度為臺灣常見綠茶品種「青心柑仔」的2倍以上。根據2023年夏、秋及冬季機械採收的茶菁產量推估,單季平均產量每公頃約3.3公噸,比青心柑仔高出2倍。

另外,臺茶26號的茶菁不易纖維化,適製性廣。茶樹生長期間,茶菁鮮嫩度持久,採摘期長,相較之下可製造品質優異的商用綠茶與紅茶;也具有茶芽直立,適合機械採收的優點,若使用乘坐式採茶機(換袋式,1組2人),每日可達1~1.5公頃作業效率;而雙人式採茶機(1組3人)作業效率約為每天0.5公頃。傳統人工手採,每公頃需高達約90人次的採工,新品種具備茶芽直立的特性,非常適合機械採收,有助於解決採茶人力短缺問題,並有效降低茶葉生產成本。

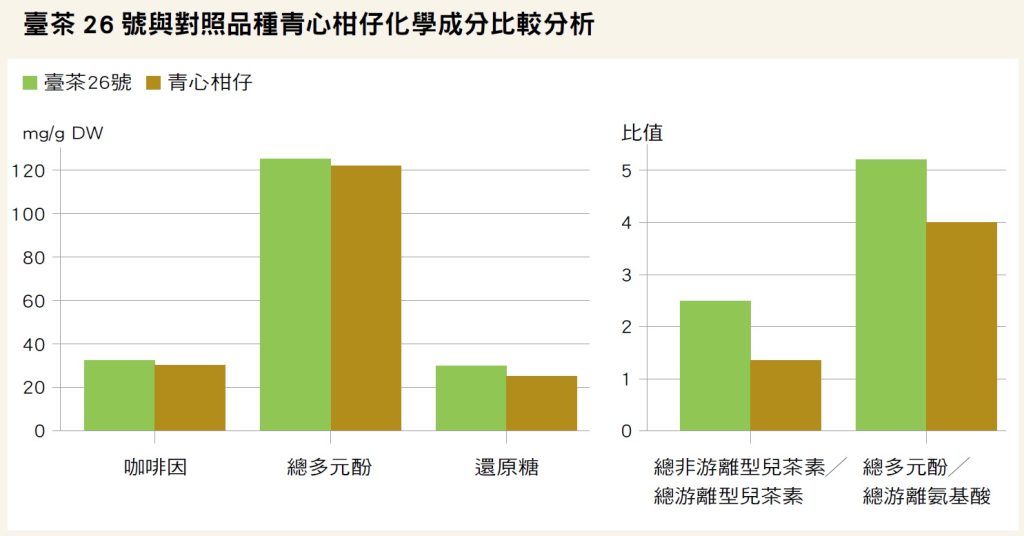

臺茶26號搭配茶改場研發的「速萃調飲茶加工技術」,在製造綠茶及紅茶的過程中導入「濕裁切加工」新製程,讓茶葉好喝的成分可充分釋放。因此製造出的商用速萃綠茶或紅茶,不論熱飲或冷飲,均展現高濃稠度與豐富餘韻的風味,整體表現優於目前栽種的綠茶品種。且化學成分分析顯示,臺茶26號的總非游離型兒茶素與總游離型兒茶素比值較高,且咖啡因含量亦較高,意即使用較少的茶葉量,即可沖泡出相同濃度的茶湯風味,在重視茶葉成本的商用茶市場上極具發展潛力。

整體而言,臺茶26號憑藉其農藝性狀與製茶品質,可有效降低飲料市場茶葉原料生產成本,並廣泛應用於罐裝茶飲與手搖飲市場。透過提高國產茶葉的使用比例,不僅可部分替代進口茶葉,亦能拓展國際市場,提升茶農收益,為臺灣茶產業帶來新的發展契機。

微酸性、排水良好為最適土壤條件 田間管理仍須留意病蟲害

若要發揮臺茶26號的最大潛力,田間管理亦是關鍵一環。

土壤與環境選擇:臺茶26號適宜種植於排水良好、富含有機質的壤土或砂質壤土,土壤pH值以5.5~6.5為佳。建議選擇與桃園氣候類似區域,如新竹、苗栗等中北部地區,中、南部茶區因常遇乾旱,建議茶農若種植臺茶26號需裝設灌溉系統,以確保茶樹順利度過高溫與乾旱季節,提高產量與品質。

合理施肥管理:依據土壤性質與茶樹生長狀況,以成木茶樹為例,全年建議每公頃施用氮(N)肥約300~450公斤、磷酐(P2O5)約80~160公斤、氧化鉀(K2O)約100~160公斤。建議參考「茶園適宜施肥量表」,將全年建議施肥總量平均分配於春、夏、秋、冬四季施用,依作物需求及生育期分期供應,達到肥料供需平衡的目的。

病蟲害防治:臺茶26號雖具備一定病蟲害抗性,但仍需留意盲椿象、薊馬與尺蠖蛾等害蟲,建議依據茶園內實際發生情況,農業藥物試驗所參考植物保護資訊系統,適時施用推薦藥劑,避免影響產量與品質。

採收機械及作業規範:臺茶26號專為商用茶市場選育,為降低採收成本,適合搭配各類採茶機具進行採收,包括單人採茶機、雙人採茶機及乘坐式採茶機。各種機具的特性與使用注意事項說明如下:

- 單人採茶機:單人採茶機小型輕便,可由單人操作。每行茶樹需依剪刃寬度與茶樹採摘面寬度來回3至4次才能完成採收,適用於坡度較大的茶園。然而,此機具的採茶高度控制穩定性較低,需特別注意。

- 雙人採茶機:雙人採茶機的有效採茶寬度為80至120公分,需由2至3人操作。每行茶樹僅需來回2次即可完成採收,作業效率高,剪菁效果佳,能維持平整的採摘面與穩定的茶葉品質,為機械採茶園最主要的採收工具。

- 乘坐式採茶機:乘坐式採茶機適合大面積茶園作業,其作業效率與採摘高度控制穩定性高,但機械價格昂貴,投資成本較高,適用於平地或緩坡茶園。使用此機具需留意,雙行種植茶樹行距應保持180公分,單行種植則為160公分,以確保乘坐式採茶機可順暢作業;另外,為利於機械作業及貨車裝卸,茶園道路寬度應至少2.5公尺,並確保轉彎區域有足夠空間。道路周圍應避免障礙物,以免影響機械運行與轉彎。另為確保大型機械作業的穩定性,適應的最大斜坡角度應控制在15度內。地面高低落差(駁坎)應控制在10公分以內,以確保機械運行順暢。

臺茶26號已申請植物品種權 將啟動技轉作業、加強市場推廣

茶改場已於今年1月正式提出臺茶26號的植物品種權申請,並於隔月獲得農糧署的受理與臨時性保護,後續將啟動技術移轉作業,加速新品種的種苗繁殖與推廣,提供國內茶農種植。

除此之外,未來將建立機採示範茶園,展示臺茶26號的栽培與管理技術,並定期舉辦茶樹品種講習,進一步加深茶農對該品種的了解,擴展種植範圍。

同時,透過參與國內食品展、茶業博覽會等活動,以提升臺茶26號商品化產品的能見度,加強市場推廣,吸引更多消費者與業者的關注,提升國產茶葉的市場競爭力。