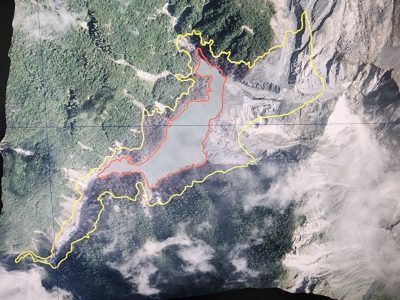

農業部今(25)日報告馬太鞍溪堰塞湖最新情況,依據今日上午航拍,堰塞湖溢流口下切105公尺,蓄水量剩餘1,300萬公噸,因壩體及周圍地質仍不穩定,會有局部水量流出,持續維持紅色警戒。針對花蓮縣政府近日稱農業部9次緊急通報是累積的「行政文件」,不是「連續9次示警強制撤離」,農業部表示,「紅色警戒」通報就應強制撤離。

行政院院長卓榮泰今日聽取農業部報告「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害應處情形」,農業部林業及自然保育署署長林華慶於院會後記者會,針對樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢堤案,說明堰塞湖災害應處情形。

林華慶表示,7月發現堰塞湖形成,林業保育署即成立應變小組,因淹堰塞湖所在位置無路徑可達,便在空勤總隊直升機協助下空勘,由於土質鬆軟直升機無法停降,還是縮短離地距離後讓人員直接降落;並且因山區經常大霧,每天只有清晨後2到3小時可作業,作業時間短,還不是每天可作業。

農業部8月27日成立跨部會專案小組召開一次會議,9月8日確立3個工作分組,由林保署負責監測;中下游減災工程包括清疏、臺9線橋樑強固等,由經濟部水利署、交通部及花蓮縣政府負責;並由花蓮縣府負責撤離疏散。林保署花蓮分署21日發布「黃色警戒」緊急通報單,22日上午7時即發布「紅色警戒」通報單,請花蓮縣府立即執行強制撤離,並於23日再發布7次「紅色警戒」通報單,總計9次。

國家災害防救科技中心(NCDR)9月21日發布預警範圍並套疊範圍內戶籍圖資,估影響花蓮光復、萬榮、鳳林三鄉鎮1,800戶,農業部發現有37戶遭遺漏,補上後合計建議疏散撤離1,837戶,內政部21日即將名單提供花蓮縣府相關單位,希望盡早採取收容安置、依親或垂直避難等措施。

然而,花蓮縣府近日指稱農業部9次緊急通報是累積到第9封的通報行政文件,不是「連續9次示警強制撤離」;並稱請一樓居民移往二樓以上樓層的「垂直避難」方式是中央首創。

農業部長陳駿季出示手邊緊急通報單表示,災防系統應變處理中,由花蓮縣府執行撤離疏散,在劃定必須撤離的風險區中,何時開始執行撤離會依據林保署所發布的通報單,9月21日黃色警戒通報單,意指應讓民眾開始準備、做自願性撤離,但當22日起發布紅色警戒通報單,縣府就應該開始執行強制撤離。

陳駿季表示,通報單涵蓋9頁,包括說明颱風可能狀態、豪雨降雨量,以及監測堰塞湖何時開始溢流等資訊,並提供村長等各個聯落單位,提供聯絡方式,也是給縣府開始執行撤離的依據。林保署的警示有兩種,警戒發布通報單就是通知縣府執行,其次就是配合內政部隨時發布細胞簡訊,林保署自21日起也發布了8次細胞簡訊。

內政部消防署長蕭煥章則指出,垂直避難是聯合國教科文組織、經濟部水災防救計畫均採取的撤離避難方式,花蓮縣府在今年3月公告的《花蓮縣水災危險潛勢地區保全計畫》中,也詳列垂直避難方式為「垂直疏散至自家或同樓層二樓以上安全處所」,以及避難措施執行流程,並非中央所獨創。