文字 編輯部

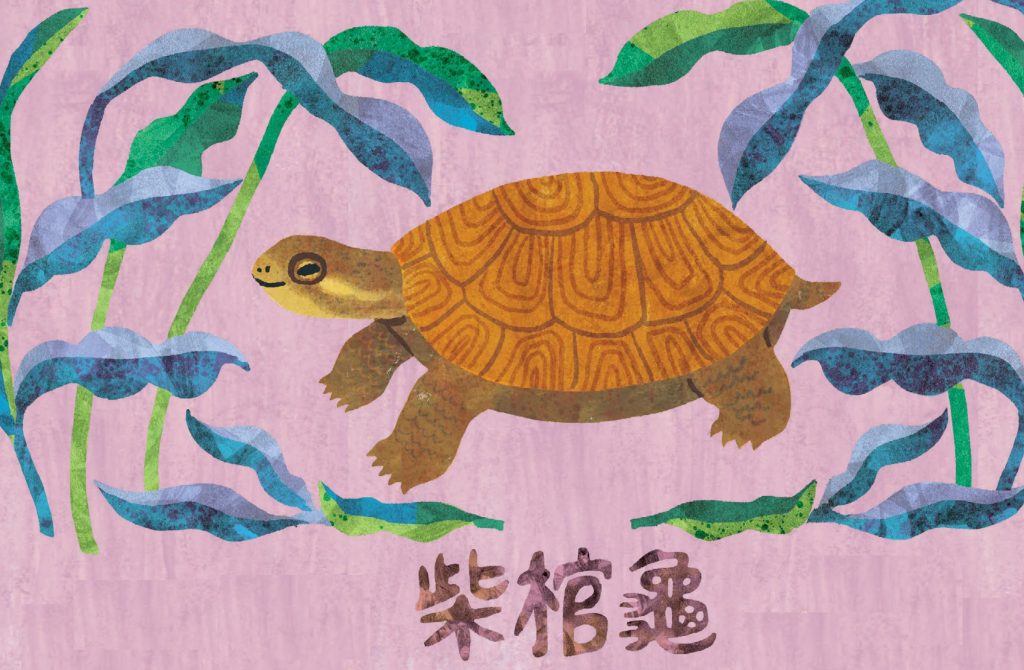

插畫設計 Hui Skipp 史吉普

臺灣的柴棺龜早在一九○八年的日治時期就有紀錄,為半水棲之淡水龜,可長時間離水至陸地或森林活動。牠的頭部呈橄欖綠,眼後有一條黃色紋路,喉部也呈淡黃色;背甲因不同個體而分有紅棕、灰棕或黃棕色等,中央則有一條較不明顯的稜脊微微隆起。分布於北、中及東部的山區和水域,尤其低海拔山區、丘陵,水流輕緩且水生植物茂密的山澗盆地或河流谷地,常沉潛至水池底部的泥地中,露出頭部觀察周遭,直到確認安全才會移動。

雜食的柴棺龜,除了蚯蚓、昆蟲、蝦、蟹、魚、田螺等,最常吃植物的莖、葉和種子;低溫會使其活動量下降,甚至冬眠,因此冬季比較難看到牠們的身影。

普遍來說,成熟烏龜的自然死亡率較低,但關鍵是從幼龜長至成龜,需要漫長的時間。近數十年來因違法盜獵、路殺和棲地消失、破壞等,柴棺龜數量銳減,已瀕臨絕種。除有關單位投入保育,大家也應一起守護可愛龜龜,一旦發現蹤影,切勿張揚宣傳,以免牠們被有心人士捕捉。