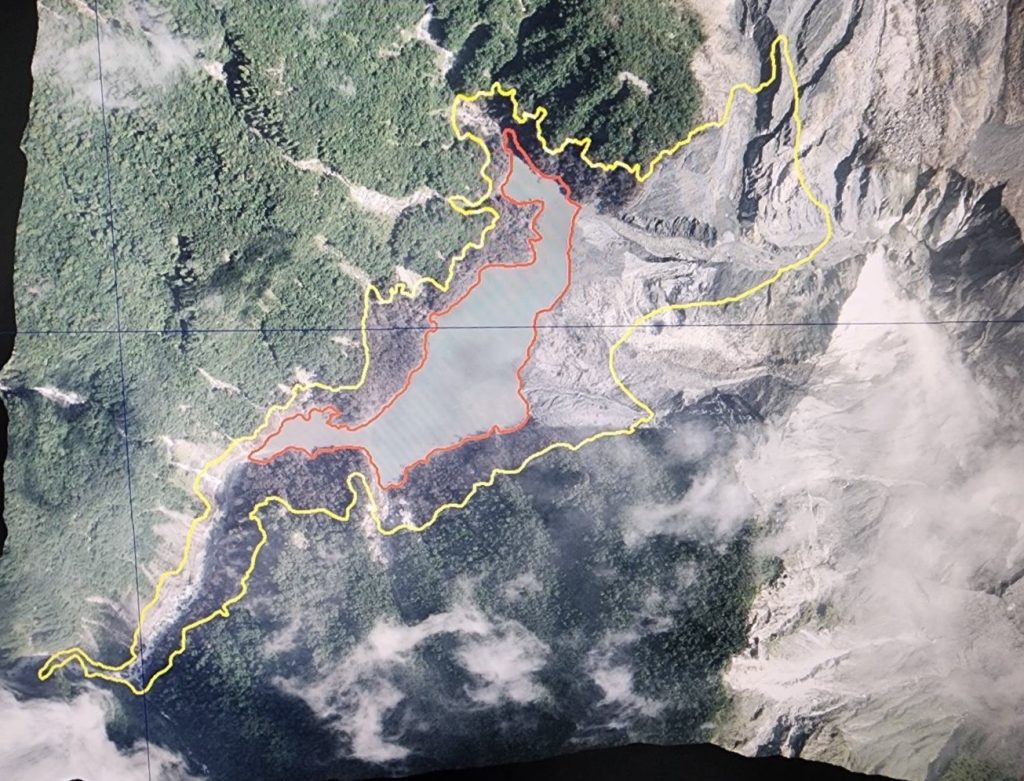

根據農業部林業及自然保育署今(25)日上午航拍影像推估,花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量剩餘1,300萬公噸,壩體已縮減不少,外界關心堰塞湖後續處置方式,林業保育署署長林華慶今日於行政院院會後記者會透露,若汛期有3個月以上的空窗時間,有機會沿溪床開便道抵達堰塞湖,輸送土石下來,但諸多選項方案,均須跟專家討論後,再盡快決定。

因應馬太鞍溪堰塞湖於今年7月間形成,農業部林業保育署花蓮分署於7月26日即成立應變小組,並由航遙測分署執行航拍取像任務17次,影像資料供壩體建模及蓄水量等分析;林業保育署前後並召開3次專家會議及2次跨部會專家會議,對堰塞湖安全性作風險評估。

農業部部長陳駿季今日於行政院會後記者會透露專家會議曾討論移除壩體3種可能方式:爆破、虹吸,以及從壩頂開便道去降挖。陳駿季說,「爆破絕不可能」,壩體位於土石崩塌地區,爆破可能導致更大規模崩塌;虹吸及壩頂降挖都須考慮到壩體結構不穩定,土石鬆軟,堰塞湖所在地無相關人車可通行道路,因此立即性移除幾乎不可能。

然而,近日立委傅崐萁不斷倡議馬太鞍溪堰塞湖應比照南投的堰塞湖作爆破處理,陳駿季表示,委員所指應該是比照南投草嶺堰塞湖,但傅委員跟他都不是工程專家,針對壩體處理一定要根據專家意見,據他了解,草嶺堰塞湖也不是用爆破方式處理。

林華慶指出,爆破不可行不是行政機關所決定,是國內水利、災防等相關專家共同討論出的結論,因馬太鞍溪堰塞湖原本預估即使風平浪靜10月初也會溢流;爆破需要相當精準,對壩體結構不了解也不可能貿然爆破,萬一蓄水一次下來可能蔓延面積會比這次災害更大。

林華慶說,即使是採取虹吸方式,這麼大量體要有效引流,必須安裝至少直徑1公尺不鏽鋼管,因水壓大,還不能用塑膠、橡皮管;由於那個地方持續崩塌,無法保障施工人員安全;每天不起霧的時間非常短,無法有效施工;沒有路可以走,在短短2個月內,不可能開路到深山中施作,大鋼管又要如何運上去?

但由於馬太鞍溪堰塞湖壩體今日發現已明顯縮小,外界也關注後續處置方式。林華慶表示,之前評估過的中期方案之一,是順著溪床開一條便道抵達堰塞湖,也許可以用載具將土石輸送下來。但如果可行時間,預估需要至少3個月的非汛期,因為汛期間就無法在溪底開便道;但若壩體確實已無很大風險,則也無需如此大費周章,或許在中上游做建置梳子壩,不讓土沙同時間快速降下即可,雖有許多選項,但須跟專家討論後,再盡快決定。

林華慶說,目前需要人員上去了解地形、地質狀況,因原來的水位計已被沖走,林業署近期會設法安裝水位計,再評估水量、剩餘壩體穩定狀態。