文字╱攝影 吳明翰

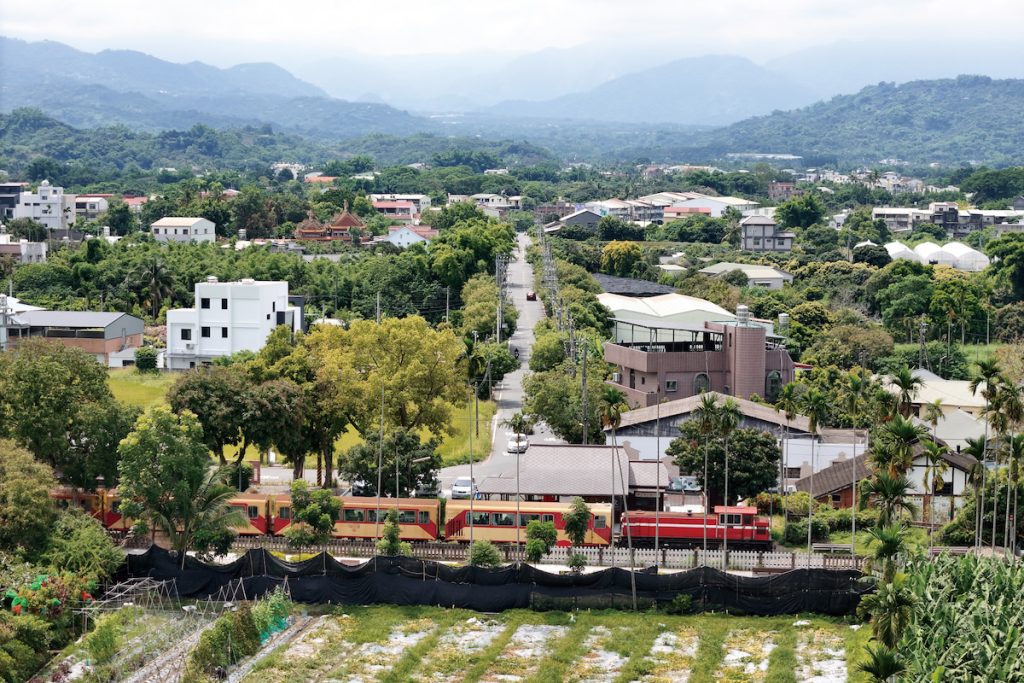

隨著鹿麻產車站啟用,造訪的旅人越來越多。有人慕名而來,只為目睹小火車的魅力;有的人則對這座獨特的木造車站建築情有獨鍾。有人期待能與狗狗站長「波吉」巧遇,並享受騎著單車欣賞鐵道田園風情;有些人則希望在此探索菸葉文化的足跡……對於喜愛生活與文化的我而言,無論哪一個季節,鹿麻產總能帶來驚喜與發現。

這一天,我在頂溪心的振福宮旁,遇見正在擔任河川巡守的村民。經過一番交談,我才知道眼前的這位八十二歲的長者名叫彭澄宏。作為退休的公路局會計主任,村民們親切地稱他「彭主任」。除了擔任巡守志工外,身為客家人的他,還熱衷於教授客家歌謠,分享村落與傳統客家文化。

當他得知我在阿里山鐵路工作並對客底文化充滿興趣時,他熱情邀請我入座,分享一段他祖父的故事。他提到,日本人修建阿里山鐵路的過程中,由於急需大量鐵道工人,那些曾參加過臺灣鐵路縱貫線施工、新竹和苗栗地區的客家人,成為了主要的招募對象。不僅沿線居住著許多客家居民,還有不少站長都是客家人。

鹿麻產位於平地與山地的交匯處,兩條河流環抱著這片土地,成為竹崎、內埔、朴子埔和灣橋等地農產品的集散地。隨著鐵路工程的完成,許多客家人因而在此落地生根。如今,會說客語的家庭僅剩三戶,但眼前的伯公廟與三山國王廟依然見證著客底文化的足跡。

一邊聊著,我不禁被廟旁的稻田和鐵道所吸引,這景象喚起了彭主任一段珍貴的阿里山火車通勤回憶。他於一九五八年考上國立嘉義商職。在那個柏油路和公車不普及的年代,村莊裡的孩子們除了騎腳踏車,搭乘阿里山火車前往嘉義上學成了最快的交通工具。彭主任興奮地描述道:「鐵道兩旁總是滿是甘蔗與稻田,還有一些矗立的芒果樹。」每當在路上撿到掉落的芒果時,那份小確幸令他至今難以忘懷。

望著眼前蜿蜒的小徑,我忍不住好奇地詢問彭主任有關車站前那條筆直道路的故事。他微笑著解釋,早在日治時期,這條路曾是手壓臺車輕便鐵道的所在,專門負責將內埔的甘蔗運送到鹿麻產。許多民眾駕著牛車將甘蔗運送至車站,並由工作人員協助搬運,透過台糖貨運列車將返回北門驛集貨分送,氣氛就像是熱鬧的市集,彭主任的聲音中流露出對農村時代深深的懷念。 這趟徒步之旅,讓我聯想到韓國濟州的偶來小路(Jeju Olle Trail)─設計靈感源自濟州方言「偶來」,意味著從大街通往家門的小巷道。這些小徑將村莊、山、海和人情串聯起來。

作者 吳明翰

嘉義人,喜歡探索生活與文化,經常出沒在林鐵沿線小站與聚落,拍寫沿線庶民日常與人情旅事。著有《2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行》、《他鄉.故鄉:澎湖 南方四島紀行》及《用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集》等作品。